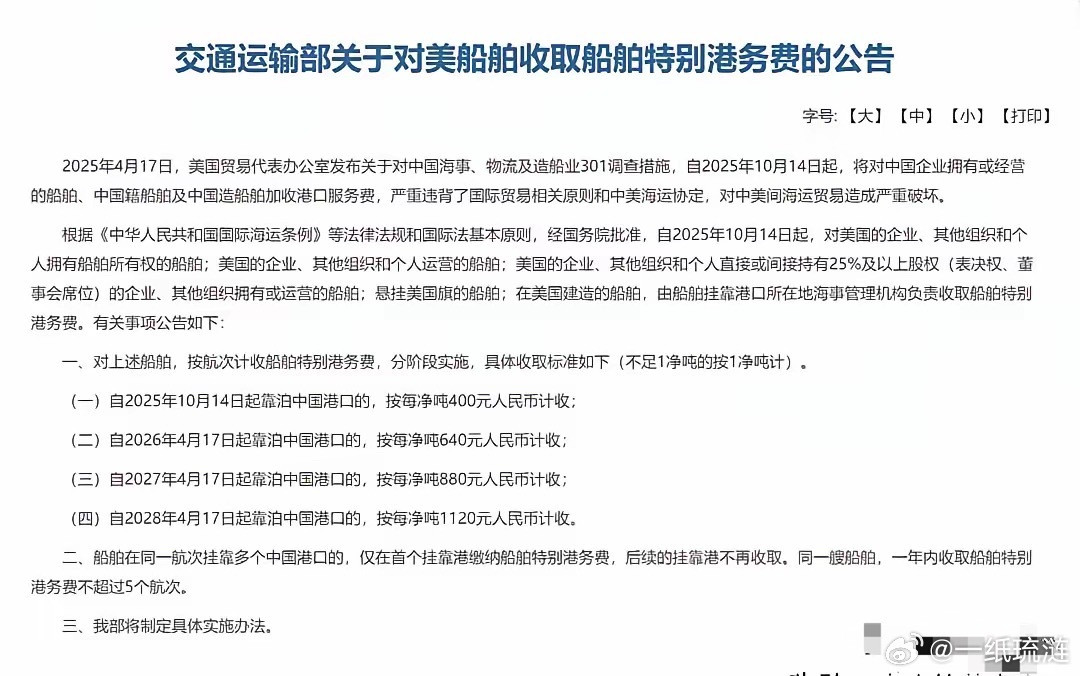

中美势均力敌,但不接受中国管东方,美国管西方 在国际关系的棋局上,美国前驻华大使尼古拉斯·伯恩斯近期通过《日经亚洲》发表的一番言论,再次将中美关系的复杂性推到了聚光灯下。 这位曾驻华近三年的外交官,一方面承认中美实力趋于势均力敌,另一方面却坚决反对中美“G2”共治构想,其背后折射出的美国对华战略矛盾发人深省。 美国大使伯恩斯最近接受采访,有人问他中美两国能不能一起当世界老大。 他直接说不行,还觉得美国要是承认中国在亚洲的影响力,那就是犯了大错。 这话说得,把美国想当世界霸主的想法暴露得一清二楚。 这事儿说起来真够讽刺的,伯恩斯为了给美国立场找理由,居然搬出了两百多年前的"门罗主义"当挡箭牌。 当年美国喊着"美洲是美洲人的美洲",把欧洲势力赶出美洲;现在倒好,美国又自称是"太平洋国家",反过来不让亚洲人说"亚洲是亚洲人的亚洲"。这不是明摆着双标吗? 美国在国际上就是这副德行:自己怎么干都行,别人干就不行,典型的霸权主义嘴脸。 值得注意的是,伯恩斯在强调美国不会接受中国在亚洲扩大影响力的同时,直言美国需要与日本、欧盟、澳大利亚和印度等盟友携手合作,共同遏制中国。 他明确表示:“如果加上美国、日本、欧盟、澳大利亚和印度,我们携手合作,在世界舞台共同遏制中国,就会强大得多。我们的盟友是美国战略的核心。” 这话说白了就是:美国自己一个人搞不定中国,得找帮手才行。一个真正自信的强国,何需时刻强调盟友体系?伯恩斯这种既要否认中国影响力又要依靠盟友制华的矛盾姿态,将美国对华战略的焦虑表露无遗。 更加耐人寻味的是伯恩斯在对华认知上的矛盾,他一方面声称中国“低估了”美国国家和制度的实力与韧性,告诉中国人“别被误导了”,美国能够克服内部分歧;另一方面,他本人不久前刚公开警告,美国的的确确“低估了”中国的科技、军事和经济实力。 这种相互矛盾的表述并非偶然,它反映了美国精英阶层在面对中国全面崛起时产生的认知困境和战略焦虑。 他们既无法否认中国崛起的现实,又不愿放弃霸权主导权,导致其对华政策时常在对抗与合作之间摇摆不定。 在经贸领域,伯恩斯谈话中透露的数据也值得玩味。 他提到中国曾是美国农产品出口的最大市场,两年前美国对华销售了价值140亿美元的大豆,而本财年到目前为止,销售额为零。 这一事实从侧面反映出,中美贸易摩擦已经让美国农业付出了沉重代价。 具有讽刺意味的是,当伯恩斯强调美国能够克服内部分歧时,美国联邦政府却因预算问题陷入停摆。 这种现实困境与伯恩斯口中的美国实力形成鲜明对比,揭示了他某些言论与实际情况的脱节。 从历史视角看,所谓的“G2”构想本身就是美国单方面提出的概念,中国从未对此表示认同。 中国倡导的是“人类命运共同体”与“一带一路”共商共建共享理念,这与美国固守的霸权思维和势力范围观念存在本质区别。 伯恩斯的表态也忽视了国际格局多极化发展的必然趋势。 当今世界早已不是“一国独霸”的舞台,太平洋也容得下中美两国共同发展。 试图通过遏制中国来维持美国主导的国际秩序,不仅不切实际,也可能适得其反。 从现实力量对比看,中国在新能源汽车、高超音速飞行器等领域已追平甚至超越美国。 百分之三十四的中国大一学生主修STEM专业,人才储备远超美国的百分之五点六。 这些实实在在的发展成就,不是“没资格”三个字能否定的。 中国近期对稀土物项实施的出口管制,以及对美国船舶征收的特别港务费,展现了捍卫自身利益的能力与决心。 这些措施并非对抗性的举动,而是对美方单边主义的必要回应。 伯恩斯言论中透露的矛盾心态,某种程度上代表了美国外交政策精英的普遍困境。 他们习惯用“门罗主义”那种争地盘、分阵营的眼光看世界,无法理解也不愿接受世界上还有其他的共存方式。 随着中美战略博弈的持续,美国能否调整心态,接受一个多极化的世界,将决定两国关系的未来走向。 伯恩斯的言论已经表明,美国精英阶层尚未做好心理准备迎接这一不可避免的历史趋势。 在国际关系的历史长河中,霸权的衰落与新兴力量的崛起往往伴随动荡与调整。 中美作为两个具有全球影响力的大国,其互动方式不仅关乎两国人民福祉,也将深刻影响世界格局的演变。 伯恩斯表态中流露出的矛盾与焦虑,正是这一历史转折点的生动注脚。 他的言论既反映了美国对失去霸权地位的担忧,也体现了对中国发展成就的无奈承认。 这种复杂心态可能将持续伴随中美关系的未来发展。