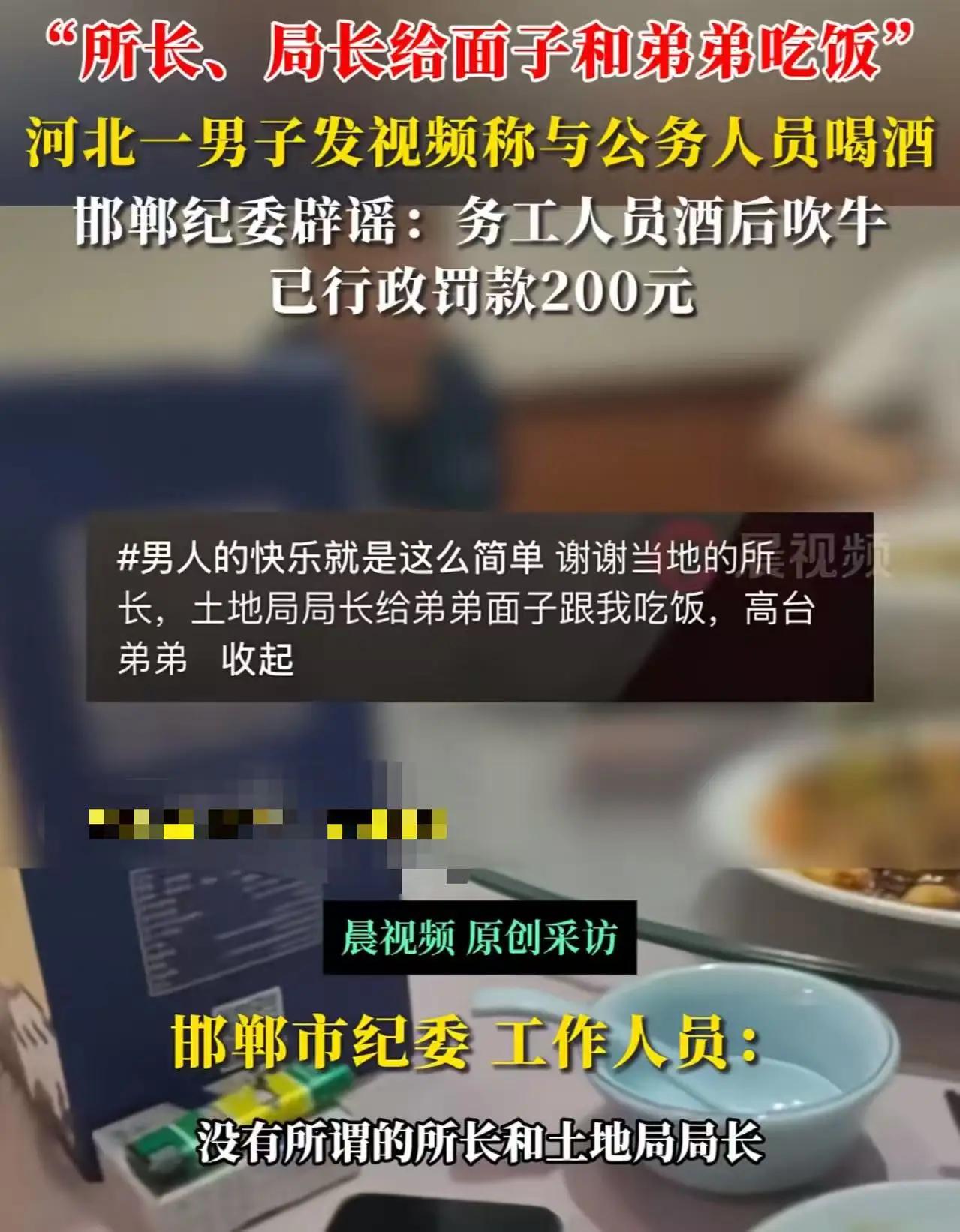

这件事情在网络上引发了广泛讨论,也折射出一些关于法律、行为规范和公众预期的思考。以下是对事件的分析和看法: 事件简述: 河北某地一名男子在聚餐喝酒后发视频,称“感谢所长、土地局局长给弟弟面子”,引起网友热议,纷纷要求纪委调查。最终调查结果显示,该男子只是务工人员喝醉后吹牛,没有实质性违法行为,但被行政处罚罚款200元。 网友反应: “既然是吹牛,为什么要罚款?”成为网友的普遍疑问。这反映出公众对于“吹牛”行为的认知差异,以及对法律执行的关注。 分析与解读: 行为的本质: 行政处罚的依据:从官方调查结果来看,该男子的行为属于“吹牛”性质,未涉及诽谤、虚假宣传、敲诈勒索等违法行为,因此不应当受到法律处罚。 喝醉的影响:喝醉后言语失控、夸大事实,属于个人行为,但如果没有涉及违法内容,通常不应受到处罚。 法律与规范: 处罚依据:行政处罚一般需要有明确的法律依据或规章制度,针对违法行为进行处罚。单纯的“吹牛”或“言语不当”在法律层面上难以界定为违法。 公众认知:公众对“吹牛”行为大多持宽容态度,除非涉及违法或侵害他人权益。 公众期待与法律执行: 公众希望法律对不实言论或不当行为“零容忍”,但实际上,法律对“吹牛”这样的行为没有明确处罚标准。 处罚200元,可能是针对其他可能存在的情节(如扰乱公共秩序、虚假信息传播等)作出的裁定,但从描述来看,似乎只是“喝醉吹牛”而已。 为什么会被处罚? 可能存在误解或管理上的“预防”措施,或是地方执法部门根据当时情况作出临时处罚,但从法律角度看,若没有违法事实,处罚显得“过度”。 总结: 网友的疑问“既然是吹牛,为什么要罚款?”很合理,也提醒我们:法律应以事实和证据为依据,不应随意处罚无实质违法行为。此次事件也反映出公众对法律公平性和合理性的期待。 未来,建议: 对于类似行为,应明确界定“违法”与“娱乐、调侃”的界线。 加强法律宣传,让公众理解哪些行为是违法,哪些是个人表达自由。 管理部门应依法依规行事,避免过度处罚引发误解。 希望此事件能成为推动法律和管理更加科学、理性的契机,让公众既能享受自由表达,又能确保社会秩序的稳定。酒后吹牛 亲戚吹牛