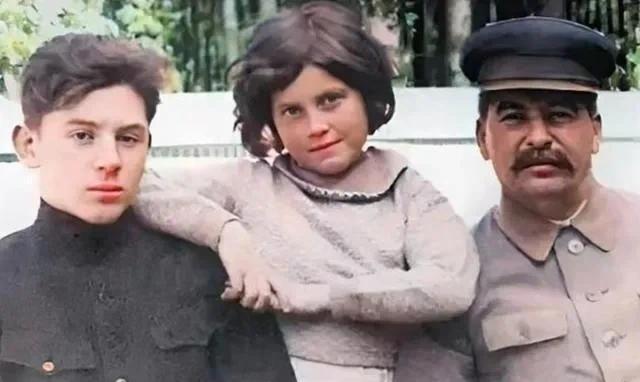

鲁迅先生的原配夫人朱安,其日常生活远非某些人说的那么艰难。 说起朱安,很多人的第一印象就是”可怜”。这位鲁迅的原配夫人,常被描述成穷困潦倒、凄惨度日。可翻开真实的历史资料,你会发现事实并非如此。朱安在北京西三条的住所里,有宽敞的玻璃窗、真皮沙发、红木家具,生活条件相当不错。她缺的不是物质,而是另一样东西。 1878年,朱安出生在浙江绍兴一户经商的殷实之家。父亲做生意,祖父中过举人,家境优渥。和那个年代的女孩一样,她五岁开始裹脚,没机会读书识字,只学做针线、烹饪这些持家本领。1899年,21岁的她经人介绍,与18岁的周树人订了婚。周家虽已家道中落,但朱家看重的是让女儿做原配夫人的名分。 婚事一拖就是七年。1906年,鲁迅被母亲用”母病速归”的电报骗回绍兴,7月26日两人在周家新台门成亲。婚后第三天,鲁迅就返回日本。从此,朱安开始了漫长的等待。1909年鲁迅回国任教,每次回家都不与她交谈。1912年他去北京任职,朱安又独自侍奉婆婆长达七年。 1919年,周家老宅卖掉,鲁迅在北京买下八道湾宅院,接家人同住。1924年,鲁迅与弟弟失和后,携母亲和朱安搬到西三条胡同21号四合院。就是在这个住所,朱安度过了她在北京的二十多年。 很多文章把朱安描绘得穷苦不堪,可实际情况并非如此。从朱安四十多岁时在西三条拍的照片能看出,她家的陈设相当讲究:大大的玻璃窗户、真皮沙发、红木家具、精致的盆景,这样的居住条件即便放到现在,也属于中等偏上水平。院里虽有佣人,朱安仍坚持亲自下厨,因为婆婆喜欢她的手艺。她会根据鲁迅吃饭时菜肴的剩余情况,琢磨他的口味,下次就多做他爱吃的。 当然,朱安与鲁迅的关系确实冷淡。他们每天说话不超过几个字。早上朱安喊他起床,他”哼”一声;叫他吃饭,又”哼”一声;睡前问是否关门,他才回一句”关”或”不关”。只在朱安要钱买日用品时,鲁迅才多说几字:“要多少?”为避免过多接触,鲁迅在书房外放个箱子,每天把换洗衣物放在箱盖上,朱安就把洗净的衣服放进箱里。 1925年春,许广平开始频繁到访。朱安与鲁迅同处多年,察觉到他与许广平关系不一般。1926年8月,鲁迅与许广平南下。此后二十余年,朱安与婆婆守在西三条相依为命。 1936年10月19日,鲁迅在上海去世。22日,北京西三条的家中,朱安设起灵堂,摆上鲁迅爱吃的食物、爱用的文具。吊唁的宾客络绎而来。鲁迅去世后,朱安和婆婆的生活费全靠许广平汇寄。1938年冬季前,许广平每月寄100元;1939年到1942年,她委托友人每月寄50元。虽然当时通货膨胀,物价飞涨,但朱安的基本生活还是有保障的。 1943年婆婆去世后,朱安更加深居简出。战乱时期物价暴涨,她的日子变得清苦些,主要吃小米面窝头、菜汤和自制腌菜。即便如此,也谈不上穷困潦倒。周作人曾怂恿她出售鲁迅藏书,消息传出后,许广平急忙写信劝阻,承诺一定保证她的生活。面对劝说的人,朱安说出那句著名的话:“你们总说鲁迅遗物,要保存,要保存!我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!” 1947年初,朱安开始发病,心脏衰弱导致双腿冰冷,下身浮肿。除夕前她病情稍有好转,还让表侄代笔给许广平写信报平安。可过了一个多月病情急转直下。6月29日,69岁的朱安在西三条病故,身边无一人。她的后事由许广平的闺蜜常瑞里、鲁迅学生宋紫佩、表亲之妻阮太太等人操办。许广平为此先后汇寄了350万法币。朱安被葬在西直门外保福寺,墓地也是许广平按时价购得的。 朱安的一生确实凄凉,但这种凄凉不在物质层面。她住在像样的四合院里,有佣人帮忙,有婆婆作伴,鲁迅在世时定期给生活费,去世后许广平接续供养。从物质角度看,她的日常生活远没有某些文章渲染得那么艰难。她真正缺少的,是丈夫的关爱,是情感上的温暖,是一段真正的婚姻。四十多年的漫长岁月里,她守着有名无实的夫妻关系,这才是她人生最大的不幸。 朱安的故事提醒我们:贫穷和富足,不只看物质条件。一个人住着体面的房子,吃穿不愁,照样可能过得很苦。你觉得对朱安来说,是物质上的贫困更可怕,还是情感上的荒凉更难熬?欢迎在评论区分享你的看法。

![长征九号距离立项还远么[doge]](http://image.uczzd.cn/257953874711806718.jpg?id=0)