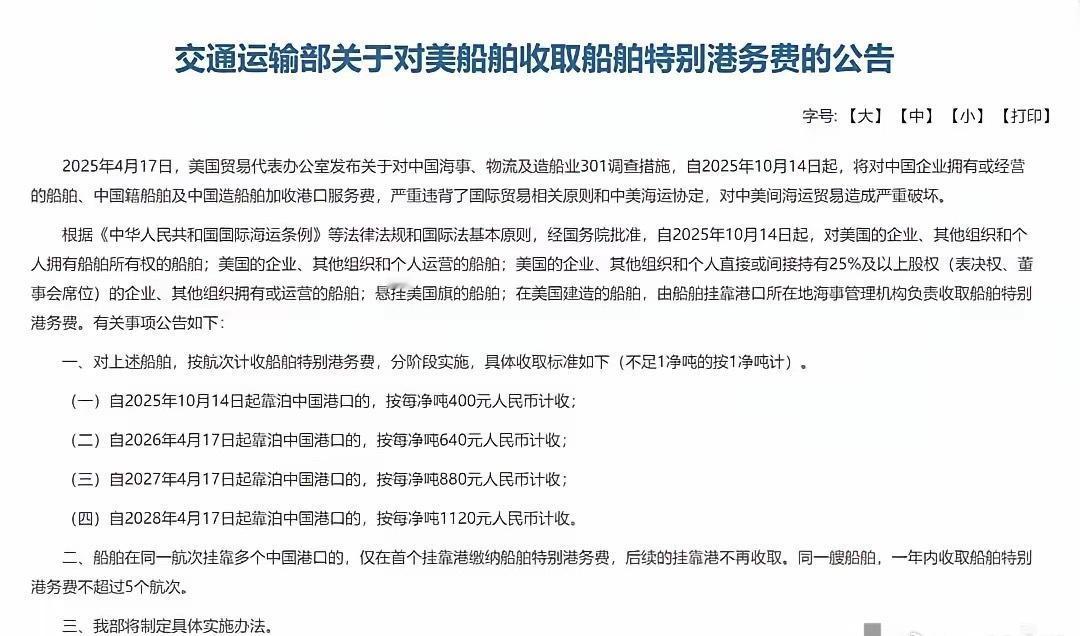

很多人认为中美互征港口费,中国吃亏,因为美国基本不造船,中国造船多。但实际上中美对制裁船舶的认定是不一样的。 2025年4月17日,美国贸易代表办公室搞了个针对中国海事、物流和造船业的301调查,从10月14日开始,只要是中国企业拥有、运营的船舶,或者是中国造的船舶,停靠美国港口都得额外交港口服务费。 简单来说,就是“中国制造”这四个字就成了收费的标签,美方甚至还搞了双重标准,要么按每净吨18美元收,要么按每个卸货集装箱120美元算,哪个高就按哪个来,唯独液化天然气运输船能豁免,活像给船舶贴价签时漏看了一页清单。 但这套看似“精准打击”的规则,从一开始就透着仓促,直到9月底,具体收费细则还藏着掖着,最后美方干脆摆烂,把判定船舶是否该缴费的责任甩给船公司,让他们自己对号入座,还限定了唯一缴费渠道,没缴的就直接限制靠港,这操作哪里是制定规则,分明是“我不管你怎么算,交钱就行”的蛮横。 面对美方这套“标签化”操作,中方的反制思路从一开始就没跟着对方的节奏走,人家抓“中国制造”的表面属性,我们就直接刨“美国资本”的深层脉络,9月底刚修订完《国际海运条例》,新增条款明确“谁歧视就反制谁”,10月10日就官宣反制措施,生效时间跟美方精准踩在同一天10月14日,商务部直言这是正当防卫,法理和时机都卡得死死的。 中方划定的收费范围里,不仅包含美国拥有、运营或悬挂美旗的船舶,更狠的是设了25%持股红线,不管船挂哪国国旗、在哪国注册,只要美国资本直接或间接持股超25%,全得乖乖缴费,彭博社一查才发现,不少欧洲、亚洲的顶级油轮运营商,表面看跟美国没关系,实则早因美资持股超标被网了进来,这手算是精准拿捏了美国航运业的七寸。 在收费标准上,中方也玩了把对等但更精准的操作,首阶段每净吨400元人民币,折合56美元,比美方当前的50美元略高一点,算是敲个警钟;之后会分阶段涨到1120元,刚好对标美方2028年计划实施的140美元标准。 更显水平的是细节设计,同一航次挂靠多个中国港口只收一次费,同一艘船一年最多收5次,既避免企业成本堆上天,又把压力稳稳落在该承担的对象身上,比美方一刀切的粗糙规则精细多了,路透社算了笔账,一艘万箱级美国船舶现在靠港一次可能要交100万美元,后续还得涨,这力度可比盯着“中国制造”实在多了。 也正是这种规则设计上的差异,让“中国造船多就吃亏”的说法站不住脚,毕竟双方盯着的靶子,根本不是一回事,美国造船业占全球份额不到1%,确实没什么船能被制造标签卡脖子,但它在全球航运业的资本布局深啊,私募和银行早把股权撒得到处都是,中方这25%的红线一拉,等于把这些潜伏的美资都拽出来买单。 反观中国这边,所谓“造船多”的优势,恰恰成了对冲风险的底气,中国造船完工量占全球55.7%,连续15年三大指标全球第一,但对美外贸占比已经降到9.2%,美国航运市场总共才占全球9%到19%,受美方收费影响的船舶在全球占比连1%都不到,就算中远海运这类企业有成本压力,也犯不着为这点市场慌神,更别说中方还特意豁免了中国建造的涉美船舶,等于只打美资不打自家制造,比美方不分青红皂白贴标签高明多了。 说到底,这场博弈根本不是“造船多寡”的较量,而是规则制定思路的对决,美国想靠贴“中国制造”标签搞保护主义,结果规则粗糙到自己人都看不懂,连豁免范围都漏洞百出;中国则按国际法和国内法出牌,盯着资本脉络精准反制,既守住了底线又没乱伤无辜。 只能说,搞贸易博弈靠的是精准打击不是盲目喊打,美方这波“抓标签”的操作,终究是没能算过中方“抓资本”的账,最后大概率是自己给自己添堵。