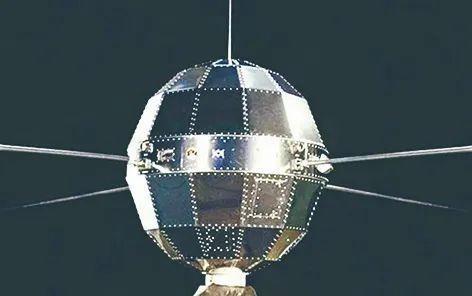

[太阳]为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。 (参考资料:2025-04-24 北晚在线——每天绕地球约13圈!“东方红一号”仍在轨运行) 一颗卫星的设计寿命只有20天,结果在天上飞了超过55年,这听起来是不是有点不可思议? 那首响彻太空的《东方红》乐曲,其实只播放了28天,电池耗尽后,它就成了一个沉默的旅行者,但它并没有消失,一方面,它是个可以被精确追踪的太空坐标;另一方面,它更像一个精神图腾,被一代代人不断地讲述和仰望。 说起来,当年为了让全国人民都能“看得见”它,科学家们可真是操碎了心,钱学森就特别强调过这个问题,经过潘厚任的计算,卫星本体直径只有1米,重173公斤,亮度大概是7等星,早就超出了我们肉眼能看到的极限。 那怎么办?总不能说发射了个看不见的卫星吧,于是,一个天才般的想法诞生了:给运载火箭的末级加一个直径4米的金属“观测裙”,这家伙一展开,在阳光下闪闪发光,亮度能达到2等星,跟北极星一个级别。 所以,当年大伙儿激动地指着天上那个亮点,其实看到的是这件特制的“亮闪闪的外套”,而不是卫星本尊。 当然,那件“外套”因为阻力大,早就坠入大气层了,如今我们想再看见“东方红一号”,得换种方式。 在北京海淀区的北京卫星制造厂,那个被称为中国航天摇篮的地方,有个展览,展厅里有一套实时轨道显示系统,清楚地标着卫星的当前位置:近地点约420多公里,远地点约2000公里,这是一种数据的“看见”,科学的“看见”。 它的轨道也稳定得惊人,55年间,高度才下降了大约10公里,难怪它的总体设计组副组长潘厚任敢预测,只要不被撞上,它飞到“百岁”都没问题,这个沉默的物理存在,本身就是中国早期航天工程的最好证明。 除了这条物理轨道,“东方红一号”还在另一条精神轨道上运行,今年88岁的潘厚任,当年加入项目组时才21岁,28岁就当上了副组长。 如今,他常常给年轻人讲故事,讲那群二三十岁的科研人员,是如何在北京知春路63号的厂房里,自力更生,把它从图纸变为现实的。 北京天文馆的研究员朱进,则用一种更具仪式感的方式,延续着这段记忆,他的生日恰好是4月24日,也就是卫星的发射日。 于是,每年生日这天,他都会尝试去观测和拍摄这颗卫星,这个习惯,他坚持了大约30年,对他来说,记录本身,就是意义,他甚至还拍到过它和中国空间站同框的珍贵画面。 这种精神的传承,在今天的年轻人身上依然可见,在海淀的展览上,当大学生刘文慧看到1:1的卫星模型,与一旁的中国空间站等新时代成就模型并排陈列时,她感受到了一种跨越时空的力量。 “东方红一号”早就沉默了,但它的回响,却越来越响亮,它开启了一个时代,成为了后来所有“神舟”、“嫦娥”的起点,就像潘厚任感慨的那样,后来者已经居上,比他们那代人厉害多了。 这或许就是它最大的成功:它不仅是飞得最久的那颗星,更是点燃了一整片星空的那把火。