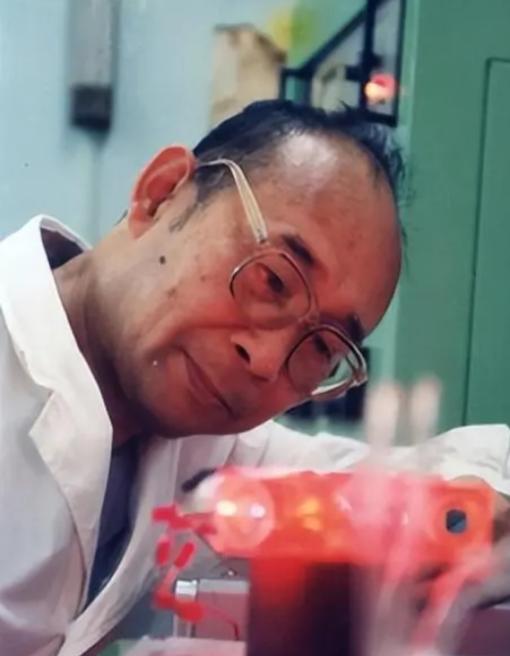

1971年,钱学森通过众多关系,在美国获得了激光陀螺的一些相关信息,送到国防科技大学,可那时人们都对这项技术知之甚少,也很少有人敢轻易尝试,这时一位任职教师决定尝试一番。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1971年的秋天,钱学森通过特殊渠道从美国带回了一份珍贵的资料,只有薄薄两页纸,上面密密麻麻写满了关于激光陀螺的原理和参数。 这项技术在当时被美国、苏联和法国牢牢垄断,是导弹制导和精密导航领域的核心技术,当这份资料送到国防科技大学时,整个实验室陷入了沉默。 那个年代的中国正承受着严密的技术封锁,科研设备落后,理论积累几乎为零,激光陀螺需要的镀膜精度要达到万分之一,而当时国内的水平只有千分之一,这不是一点点的差距,而是几个时代的跨越。 面对这两页看似天书般的资料,全国十几家科研单位,数百位专家都选择了回避,因为谁都明白,这是一个几乎不可能完成的任务。 在这片沉寂中,一位47岁的教师站了出来,他叫高伯龙,清华大学物理系毕业,主攻的是理论物理和相对论,跟激光光学几乎没有直接关联。 那一年他刚被糖尿病缠上,视力开始模糊,身体也不如从前,但他看着那两页纸,想到的不是个人能力够不够,而是国家需要有人去做这件事。 高伯龙开始了漫长的攻关,他把英汉词典放在桌上,一个单词一个公式地啃,一看就是十几个小时,为了验证一个参数,他能写满几十页草稿纸,推翻了再重来,重来了再推翻。 困了就在实验台边趴一会儿,醒了接着干,就这样坚持了一年半,他终于把那两页纸看透了,还构建出了一套完整的理论框架,写成了《环形激光讲义》,这是国内第一份系统的激光陀螺理论资料。 更难的是把理论变成实物,高伯龙没有选择照搬美国的方案,而是提出了四频差动设计,这条路连美国都曾尝试后放弃,但他经过仔细研究发现,这个方案更适合中国当时的工业基础。 理论定了,接下来就是造出来,他的实验室是一间废弃的食堂改造的,连基本仪器都缺,团队成员只能自己动手,从火车站拉回废弃的大理石板当支架,用照相机胶片筒凑合着当真空腔。 夏天实验室闷热得像蒸笼,高伯龙就穿着一件便宜背心,在仪器前一站就是一整天。 最难啃的骨头是镀膜技术,激光陀螺的精度全靠反射镜,膜层厚度必须精确到0.1纳米,而当时国内根本没有相应的设备。 高伯龙带着团队用最原始的办法,拿着手电筒照镜面测反射率,趴在显微镜前一点点调参数,他摘掉眼镜,鼻尖紧贴着镜头看,硬是把鼻梁都磨破了。 失败是家常便饭,光路对不准,电子干扰,材料不合格,每一个环节都可能出问题,团队里有人灰心过,但高伯龙从不责怪任何人,每次失败后他都带着大家复盘,找原因,改方案,再来一遍。 1984年,第一台工程样机终于造出来了,性能达到了国际先进水平,消息传出后,却有人质疑说美国早就放弃这个路线了,中国还在这上面死磕有什么意义,面对这些声音,高伯龙没有争辩,只是继续埋头改进。 又过了十年,到1994年,样机通过了专家组的正式验收,精度达到了0.001度每小时,这意味着连续运行一百年误差也不超过一秒,中国由此成为世界上第四个能独立研制激光陀螺的国家。 这项技术后来被广泛应用在辽宁舰的导航系统、战略导弹的制导模块、卫星定位系统中,成为中国国防科技的核心支撑。 2008年,已经80岁的高伯龙挂着吊瓶赶到卫星故障现场,连续工作三天三夜解决了问题。 2017年,他在病床上离世,手里还握着最新的设计图,嘴里念叨的是膜层系数还要再调整。 从1971年到2017年,从两页看不懂的纸到领先世界的技术,高伯龙用了整整46年。 他不是天才,没有留过洋,也不是科班出身,他只是在国家需要的时候选择了站出来,然后用一辈子的时间把这件事做到了极致。 那两页纸当年让所有人望而却步,最终被一个穿着背心的教师化作了点亮中国精密导航的光。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国军网——高伯龙:为武器装备安上“火眼金睛”