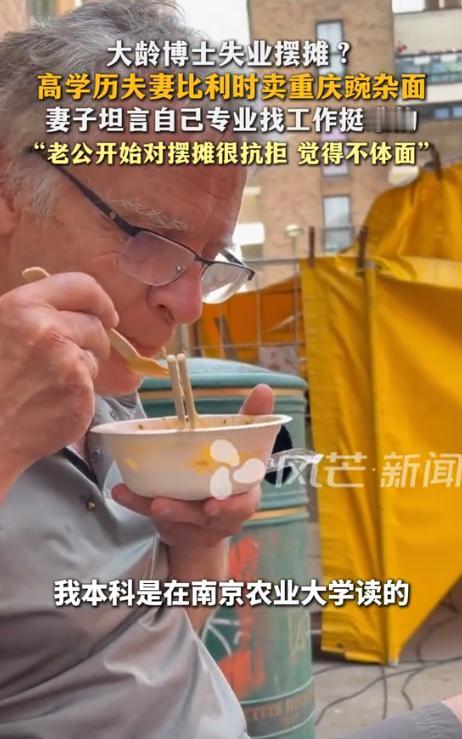

“这简直是捡钱啊!”近日,一重庆女子和博士后丈夫因为失业没工作,突然想到在比利时摆摊卖豌杂面,他们一周只上两天班,却能一个月收入66000元!女子直言即便是丈夫找到工作了,他们也打算继续把这个“副业”做下去,网友:还是老外的钱好赚啊! 5月份,汪莉和丁先生在比利时生活了十年,两个孩子都是在当地出生的。 丁先生做农业科研,是博士后,可去年6月申请新工作失败,突然失业,一家四口的房租和生活费压得喘不过气。 汪莉想找工作,但专业和学历在当地不对口,“要么重新读硕士,要么做体力活,根本没法兼顾家庭”。 走投无路时,汪莉想起摆摊。 最开始她打算卖炒饭炒面,但集市里已经有越南摊主做类似生意,管理员提醒她得有特色。 刷视频时,她看到了重庆豌杂面,“咱是重庆人,家乡味肯定有特色!”问题是,她以前从没自己做过豌杂面,只能跟着视频一步步学。 第一次出摊前,她心里忐忑得很。 提前一天泡豆子、炒杂酱,用鹰嘴豆代替本地买不到的豌豆,还把辣椒分装好,让顾客自己加,怕老外吃不惯辣。 丁先生更别扭,一个搞科研的站在路边卖面,总觉得不好意思,刚开始站在摊位五米开外,不敢上前。 他们选在新鲁汶大学附近的集市出摊,这里周二和周六允许全天摆摊。 第一天碰上下雨,汪莉把广告牌写成“中国的面”,不少人好奇探头,但没人敢尝。 直到一个学生模样的老外鼓起勇气点了一碗,第一口就竖起大拇指,当场又追加一碗。 那天卖了30多碗,收摊算账时,居然赚了几百欧元,夫妻俩一下有了底气。 慢慢摸索后,生意越来越好。汪莉把面条分成7欧元的细面和9欧元的宽面,份量控制在二两左右,刚好符合老外胃口。 丁先生彻底放开了,戴着厨师帽、系着围裙,熟练地加佐料、收钱,还会和熟客聊两句。 后来他们又加了韭菜盒子和手工包子,老公种的韭菜卖不出去,做成盒子居然成爆款,每次都卖不够。 现在一周只出摊两天,从早上9点到下午四五点,一天能卖近100碗,最高一天收入快1000欧元。 别看只出两天,背后准备工作很辛苦:提前采购食材、炒杂酱、准备配菜,汪莉的手经常被热油烫出小水泡。 但每次看到熟客满意的表情,她就充满干劲:有比利时大叔每周都来,还带朋友来,直夸“这是吃过最好吃的中国美食”。还有华人专程从隔壁城市开车过来,吃面时红了眼,说“味道和重庆老家一模一样”。 摆摊手续其实不难,汪莉办了税号和卫生许可证,每个季度按时报税,摊位费也不贵。 扣掉成本,纯利润够覆盖全家开销,比丁先生以前上班挣得还多。 有人质疑炒作,丁先生摇头:“都是为了养家,能让老外吃到地道中国味,我们挺开心的。” 丁先生现在还在找科研工作,但汪莉已经把摆摊当成事业:“不管他找到没找到工作,我都要继续做。过去八年我围着家庭转,现在终于有了自己的价值。” 摊位前常排长队,不少老外提前在社交平台问“这周出摊吗”,还有人学着用筷子吃,笨拙的样子逗得她笑。 从博士后夫妻到街头摊主,从零基础学做面到月入六万多,汪莉的经历告诉人:生活没有固定答案。 不管是搞科研还是卖面,靠双手吃饭、靠本事赚钱,都能活出底气。 而那碗香喷喷的豌杂面,不仅撑起了一个家庭,也成了跨文化的小纽带,最动人的交流,有时就在烟火气里。 对此你怎么看? 信源:九派新闻