中方重拳反制后,美国贸易代表当着全球对华喊出一句话,整个西方倒吸一口凉气

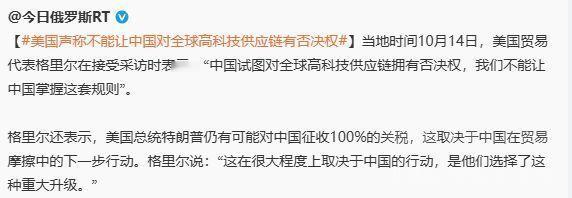

美国贸易代表格里尔将我方的此轮反制称为“贸易战的重大升级”,他在接受美媒向全球直播的采访时公开喊话,称东大“展现出对全球高科技供应链拥有否决权,而西方世界不能让其掌握这套规则”。美媒CNBC报道,这番话让整个西方“倒吸一口凉气”,因为意味着在美方的评估中,东大已经拥有了能够左右全球高科技供应链的绝对硬实力。这是史无前例的评价。

以前西方总觉得自己握着高科技供应链的命脉,从芯片设计到精密制造,方方面面都想卡别人脖子。

可现在连美国贸易代表都亲口承认,中方已经有能力在全球高科技供应链里说了算,甚至能直接否决某些关键环节的走向。

这种评价在过去几十年里,根本没人敢想,更别说从美国高官嘴里说出来。

全球高科技产业圈里的人都清楚,这几年中方在半导体、新能源材料、高端制造设备这些领域下了多少功夫。

就拿芯片产业链来说,以前不少核心设备和原材料都得看西方脸色,现在从光刻胶到特种气体,再到某些关键零部件,中方都有了自主供应的能力。

去年有个事儿特别典型,某西方芯片巨头想限制对华出口某类高端芯片,结果没几个月,中方企业就拿出了性能差不多的替代产品,不仅满足了国内需求,还开始往东南亚、南美这些市场供货。

这还只是芯片领域,在新能源电池的供应链里,中方的话语权更足。从锂矿开采到电池生产的全套技术,再到回收利用,几乎形成了完整的闭环。

全球前十大动力电池厂商里,中方企业占了六个席位,市场份额加起来超过 60%。

以前西方车企想找电池供应商,首选都是日韩企业,现在不管是德国的大众、宝马,还是美国的福特、通用,都得主动跟中方电池企业合作,有的甚至直接把电池厂建到中国周边。

还有高端数控机床,这东西是制造精密零部件的基础,以前西方对中方的限制有多严,现在中方的突破就有多亮眼。

去年某机床企业推出的五轴联动数控机床,精度已经能跟德国、日本的顶尖产品比肩,而且价格还低了近 30%,一下子就打开了欧洲市场。

这些不是孤立的突破,而是整个高科技产业链条上的系统性进步。西方之所以会 “倒吸一口凉气”,就是因为他们突然发现,以前想靠技术垄断拿捏别人的日子,可能真的要结束了。

格里尔说 “西方不能让中方掌握这套规则”,这话听着硬气,其实透着心虚。因为规则这东西,从来都是靠实力说话的。以前西方能制定高科技供应链的规则,是因为他们有技术优势,有产能优势,有市场优势。

可现在中方在技术上不断突破,产能上能满足全球需求,国内还有庞大的市场做支撑,自然就有了参与制定规则的底气。

就像新能源汽车的充电标准,以前都是欧洲标准、美国标准说了算,现在中方推出的充电协议,因为兼容性强、充电速度快,已经被不少东南亚和中东国家采纳,慢慢成了区域内的主流标准。

这种变化不是一天两天发生的,是中方企业一点点啃硬骨头啃出来的,是无数科研人员熬夜攻关攻出来的。

西方现在才意识到问题的严重性,其实已经有点晚了。

格里尔的这番喊话,表面上是在给西方阵营打气,提醒大家警惕中方,实际上反而暴露了美方的焦虑。

他们怕的不是中方某一个领域的突破,而是怕中方在整个高科技供应链里形成连锁反应,从跟跑到并跑,再到某些领域领跑。

以前西方总喜欢用 “技术脱钩” 来威胁人,想把中方排除在全球高科技产业链之外。可事实是,中方不仅没被排除在外,反而在很多关键环节成了不可或缺的一环。

就拿半导体材料来说,中方生产的全球 80% 的高纯硅料,70% 的电子级玻璃纤维布,这些都是制造芯片和电路板的基础材料,西方企业根本离不开。

去年有个西方半导体材料厂商想跟着美国的政策,减少对华供货,结果没两个月就因为库存积压、订单锐减,不得不偷偷恢复合作。

这种现实,格里尔不可能不知道。他对着全球喊出那番话,更像是一种无奈的表态,既想给自己人壮胆,又想给中方施压。

可全球市场不是靠喊话就能左右的。现在不少西方企业都在悄悄调整策略,不再盲目跟着美国的 “脱钩” 政策走,反而加大了对华合作的力度。

德国的某化工巨头,去年专门在上海建了研发中心,重点研发针对新能源和半导体领域的新材料。

美国的某科技公司,虽然表面上遵守美方的出口限制,但私下里一直在跟中方企业合作研发下一代芯片封装技术。

这些企业心里都清楚,在全球高科技供应链里,谁都离不开谁,搞对抗、搞脱钩,最后只会两败俱伤。