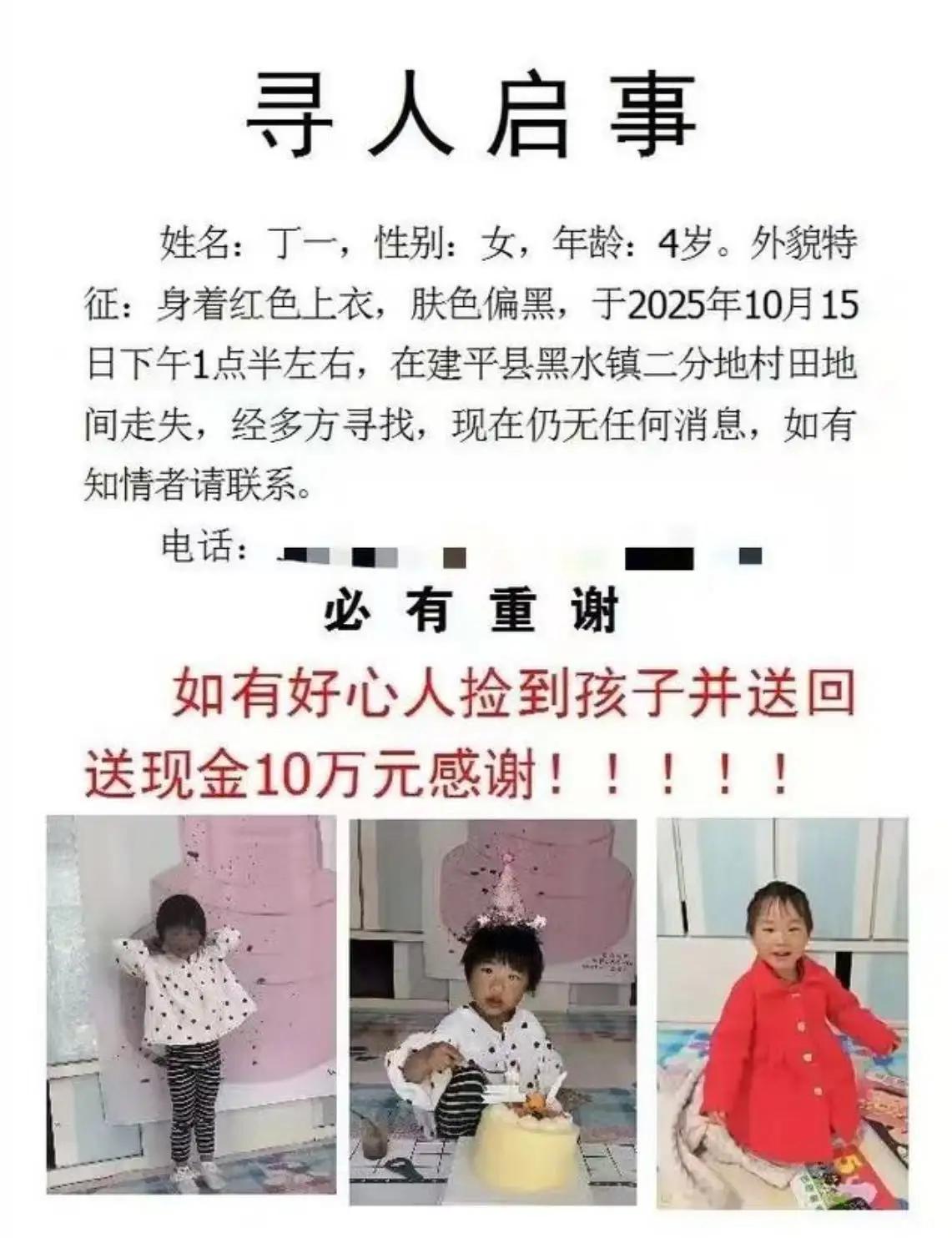

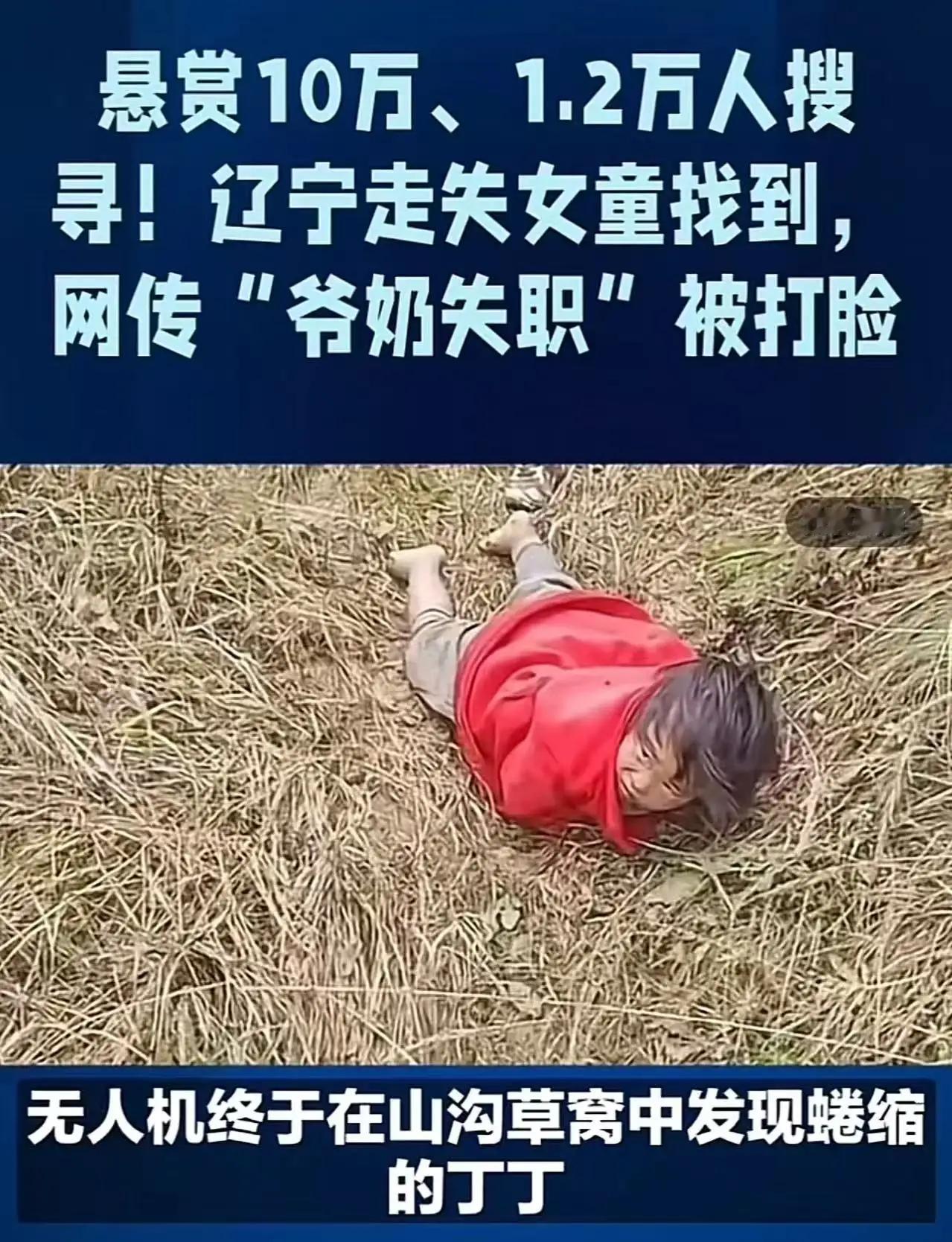

辽宁失联的四岁小女孩终于被找到,悬念悬而未决的心悬了许久的家庭终于迎来了暂时的释怀。然而,事情并没有就此结束。就在全社会为孩子的平安归来松一口气的同时,一个令人深思的问题也随之浮出水面:孩子的父母承诺找到孩子后,愿意支付10万元的感谢费,这笔钱到底该不该给?这个问题,看似简单,却牵扯出一场关于人性、道德与法律的激烈辩论。 先来说说这个“感谢费”。在很多人的印象中,感谢费似乎是一种“人情”的体现,是对那些在危难时刻伸出援手的陌生人的一种尊重和回报。尤其是在这次事件中,父母的焦急、无助与期望交织在一起,10万元的承诺或许代表着他们对那些帮助孩子找到的人的感激之情。然而,问题在于:这笔钱的“合理性”在哪里?它会不会引发更多的“求恩风潮”?甚至,有人担心,这会不会成为一种变相的“买人情”、“攀关系”的工具? 从法律角度来看,感谢费本身并没有明确的法律限制,但如果涉及到“贿赂”或“利益交换”,就会变得复杂。有人担心,若这笔钱由帮助寻找的人员收取,可能会引发“收受贿赂”的嫌疑,甚至影响事件的公正性。而从道德层面看,感谢本应是发自内心的,而非用金钱衡量的。父母的承诺,是否会让帮助者觉得自己“被交易”了?还是一种真心的感激?这都值得深思。 更深层次的问题是:这件事折射出社会的价值观和家庭的教育观。父母为了感谢,愿意付出巨款,这本身没错,但是否意味着我们在面对感恩和责任时,已经逐渐偏离了“情感”的本质?难道我们对“感激”就只能用金钱来衡量?还是说,这反映出一种社会的“金钱万能”心态?这些问题,才是值得我们每个人深思的。 此外,这件事也让我们看到了一个社会的责任感。帮助寻找失联儿童,不仅仅是家庭的责任,更是社会的责任。无论这笔“感谢费”是否最终发放,都不应成为衡量善意的唯一标准。真正的善意,应该是无私的,是出于对生命的尊重和对家庭的关爱,而不是用金钱来“买单”。在这个信息碎片化、价值多元的时代,我们更需要回归人性的善良与纯粹。 有人会说,付出10万,是父母的自主选择,是他们表达感激的方式;有人则担心,这会不会变成一种“示范效应”,让更多人在遇到困难时,把“金钱”作为解决问题的唯一途径?这场讨论,其实折射出的是我们对“感恩”与“责任”的不同理解。有人觉得,感恩应在心,不应用钱衡量;有人则认为,金钱是一种具体的表达,是对帮助者的尊重。 最后,回到最核心的问题:这笔钱到底该不该给?答案也许没有绝对的标准。关键在于,帮助者是否真心帮助,父母是否真心感激,以及社会是否能在这件事中学到一些更深层次的东西。也许,最值得我们思考的,是如何在这个金钱至上的时代,保持那份纯粹的善意和温暖,让“感激”不再只是一个数字,而是一份真心的传递。 这件事,远比找到失联的小女孩更让人深思。它让我们看到,人在面对危难时的善良与责任,也让我们反省:在这个充满诱惑和利益的社会,我们是否还能坚守那份纯粹的善意?希望,无论结果如何,我们都能从中学到:真正的感恩,是用心去感受,而不是用钱去衡量。辽宁建昌失联