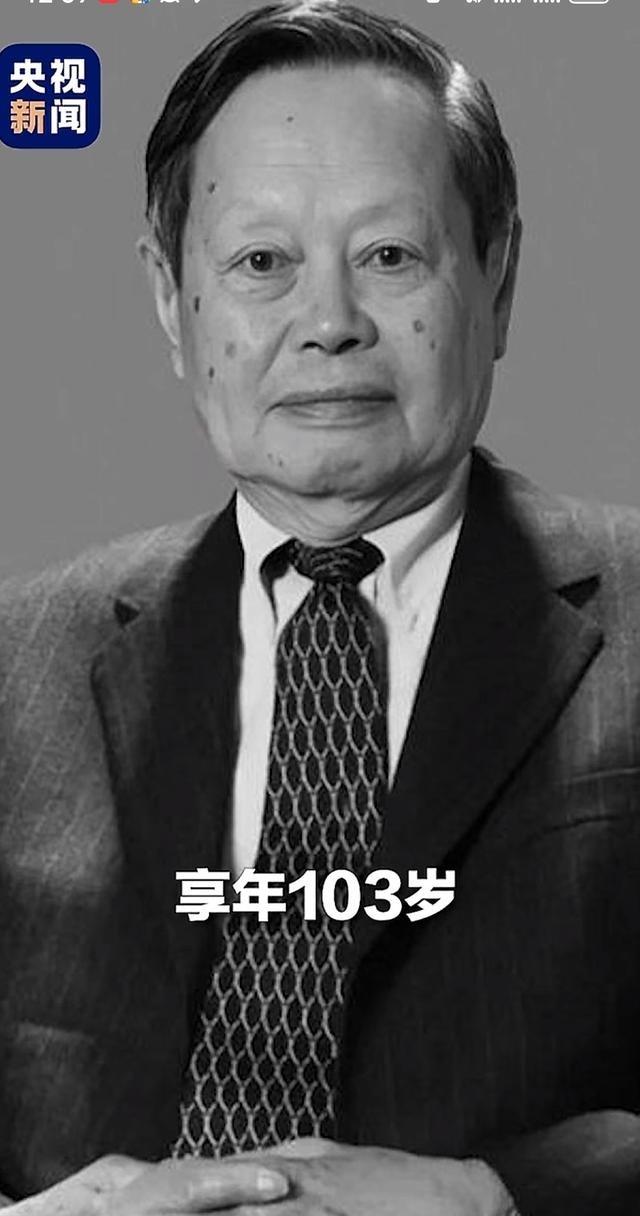

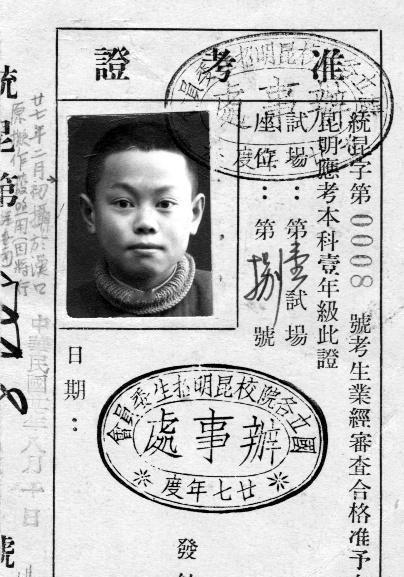

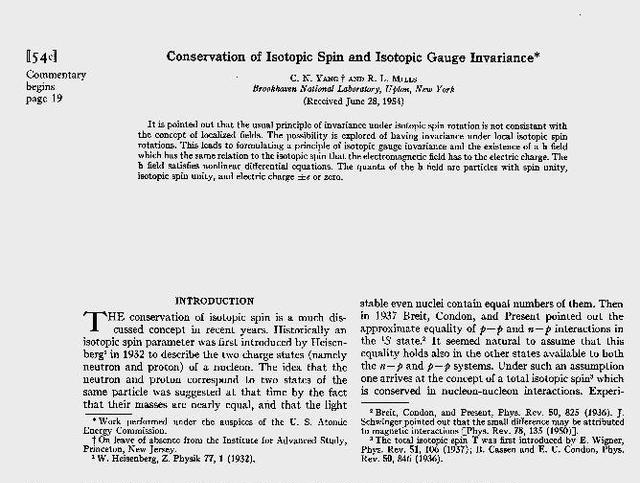

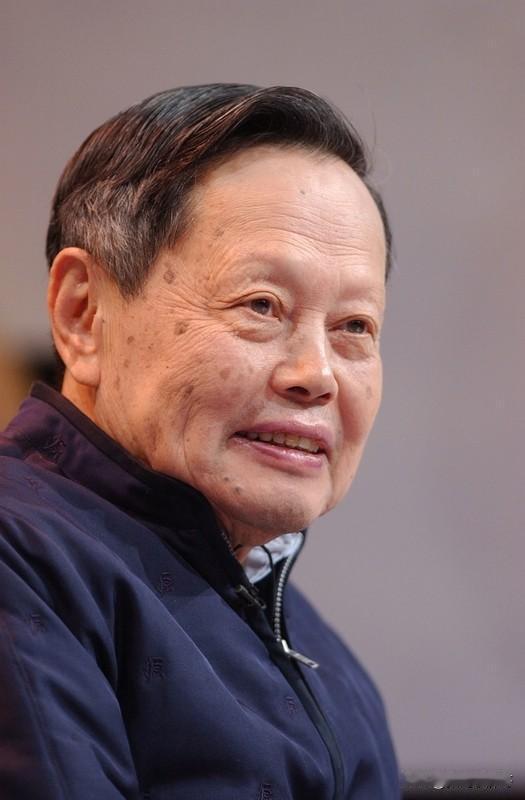

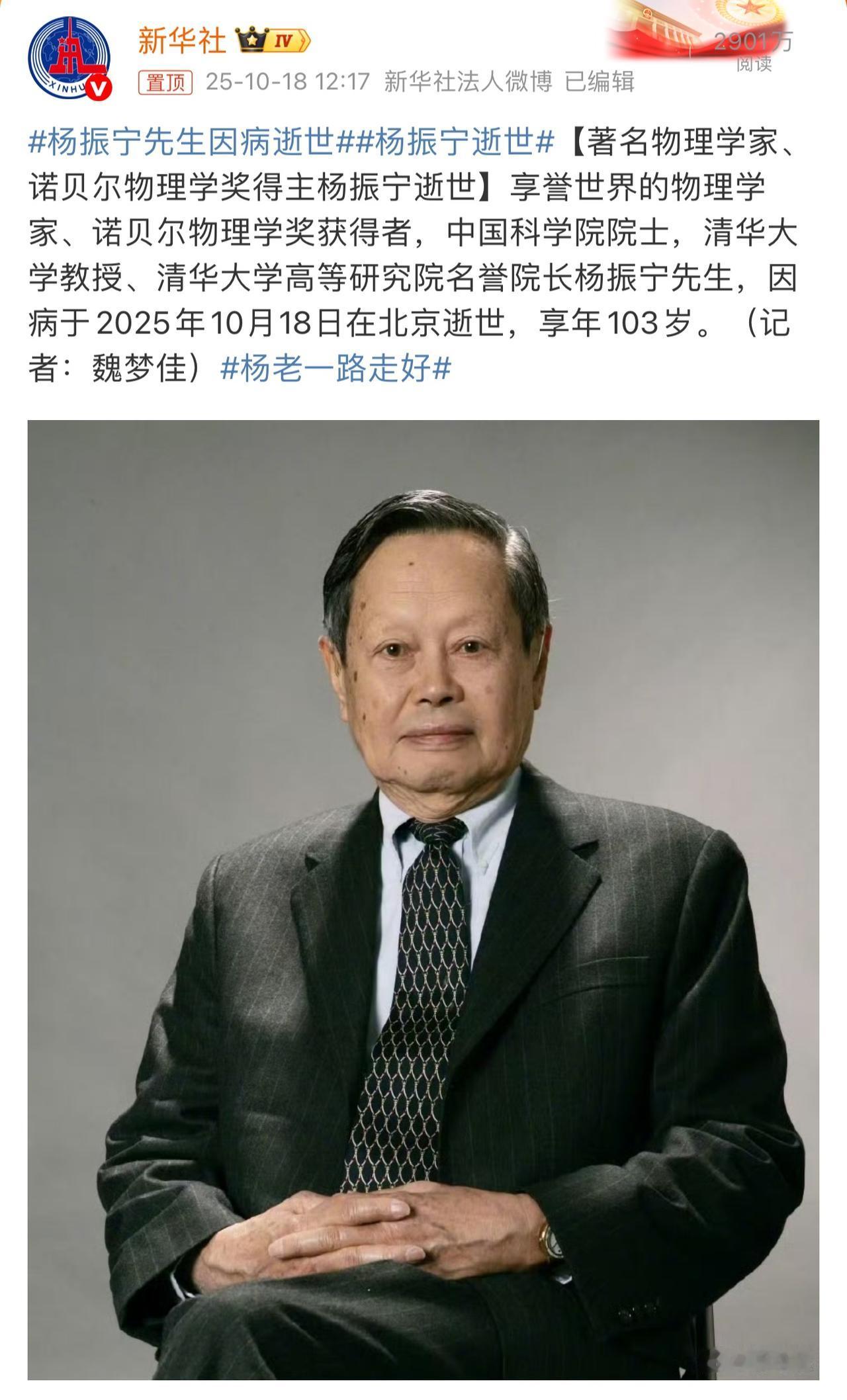

物理学家杨振宁先生真的去世了,对于杨振宁,很多人可能有一些偏见,认为在上世纪五六十年代中国最需要的时候,他没有能够像钱学森那样回到国家做贡献,以至于很多人因为这个原因忽略了他在物理学上的贡献。 杨振宁先生横跨两个世纪,从抗日战争那会儿的西南联大,到诺贝尔奖领奖台,再到晚年回国教书,够一部长篇传记的料。可惜很多人提起他,第一反应不是那些高深的物理理论,而是觉得他上世纪五六十年代没像钱学森那样打包行李就往回赶,这事儿搁谁身上都得有点争议。钱学森那时候被美国扣着,费尽周折才回国,帮着搞两弹一星,成了家喻户晓的爱国符号。杨振宁呢?留在美国继续研究,拿了奖也拿得风生水起,结果就有人觉得他“不够意思”,忽略了他对物理学的那些硬核贡献。其实,美国那边的政策卡得死死的,不是光靠个人决心就能回来的。 1950年朝鲜战争一开打,美国杜鲁门总统就签行政令,禁止中国理工博士出境,杨振宁刚拿芝加哥学位,护照申请直接黄了。麦卡锡主义那股风头正劲,联邦调查局盯上华裔科学家,邮件拆检,监视名单上他的名字排得靠前。1957年诺奖后,他试着申请签证,国务院办公室跑了好几趟,表格递上去,官员翻两眼就推回来。想绕道加拿大?行李都收拾了,移民局盖章拒绝。1960年父亲杨武之从大陆来美团聚,在酒店里聊归国,杨振宁点头但没动静,那时候中美对峙,海峡两岸还夹着苏联因素,归国风险不小。更别提他岳父杜聿明,淮海战役后被俘,家人散在台湾地区和美国,杨振宁娶杜致礼时,这家事儿就够乱。1964年他只好入美国籍,方便学术出差,但归国禁令到1972年中美关系缓和才松口,早年那些计划全泡汤了。说白了,这不是他不想回,是美国政府铁腕封锁,钱学森被扣五年,杨振宁也逃不掉。搁现在看,这段历史挺讽刺的,冷战把科学家当棋子用,杨振宁的遗憾估计也大,但客观说,他留在美国继续钻研,对物理学的推进没耽误。 转折点是1971年,杨振宁成了第一个访华的美籍华裔知名科学家,就在基辛格秘密访华后没几天,他落地上海,从那以后几乎年年回国,待一两个月,讲课、开会、提建议。1977年他给邓小平写信,劝中国别急着建大加速器,经济条件跟不上,建议先抓基础教育和中小型项目,这话听着接地气,但影响深远。1980年,他在石溪大学搞中美教育交流基金会,从美国和香港募钱,资助中国学者去美进修,第一批人到时他亲自安排。接着帮中山大学和南开大学建理论物理所,跑现场看进度,提供设备建议。1992年,他参与创办求是科学基金和何梁何利基金,这俩基金到现在还养着大批科研人才。1997到2005年,他连写八封信给高层,推自由电子激光项目,这事儿后来成了国家大科学装置,帮中国激光技术追上世界。1999年,杨振宁全职回清华,任教授,创立高等研究院,亲自募资建大楼。捐款那叫一个大手笔,100万美元现金起步,加上诺贝尔奖金、年薪和大部分积蓄,全砸进去。研究院一开张,他带队发30多篇顶级论文,Nature、Science那种,主题从规范场到拓扑物理,培养出一堆中科院院士和校长。周光召说过,杨振宁至少帮中国带出10个院士、5个大学领导,这影响力不是吹的。 晚年杨振宁更低调,2003年定居清华,2004年给大一新生上物理课,讲对称性和美,学生听完直呼过瘾。2015年他放弃美国国籍,入中国籍,仪式上签字时手稳稳的。2017年正式成中科院院士,那时候他95岁,还在办公室批论文。杨振宁自己说过,他一生最大贡献是帮中国人增加了自信心,这话不夸张。想想看,诺奖华人第一个是他,打破了玻璃天花板;回国后不光教书,还帮政策把关,避免弯路;捐钱建体系,留下一代人才链条。要是早年就回,兴许物理理论没那么深钻,但国家建设也得另起炉灶。搁现在中美科技博弈,杨振宁的路子更像长远投资,早回是救急,晚回是筑基。钱学森是导弹之父,杨振宁是物理之桥,两码事,别硬比。说到底,科学不分国界,但科学家总得为家尽力,杨振宁这辈子,尽力了。