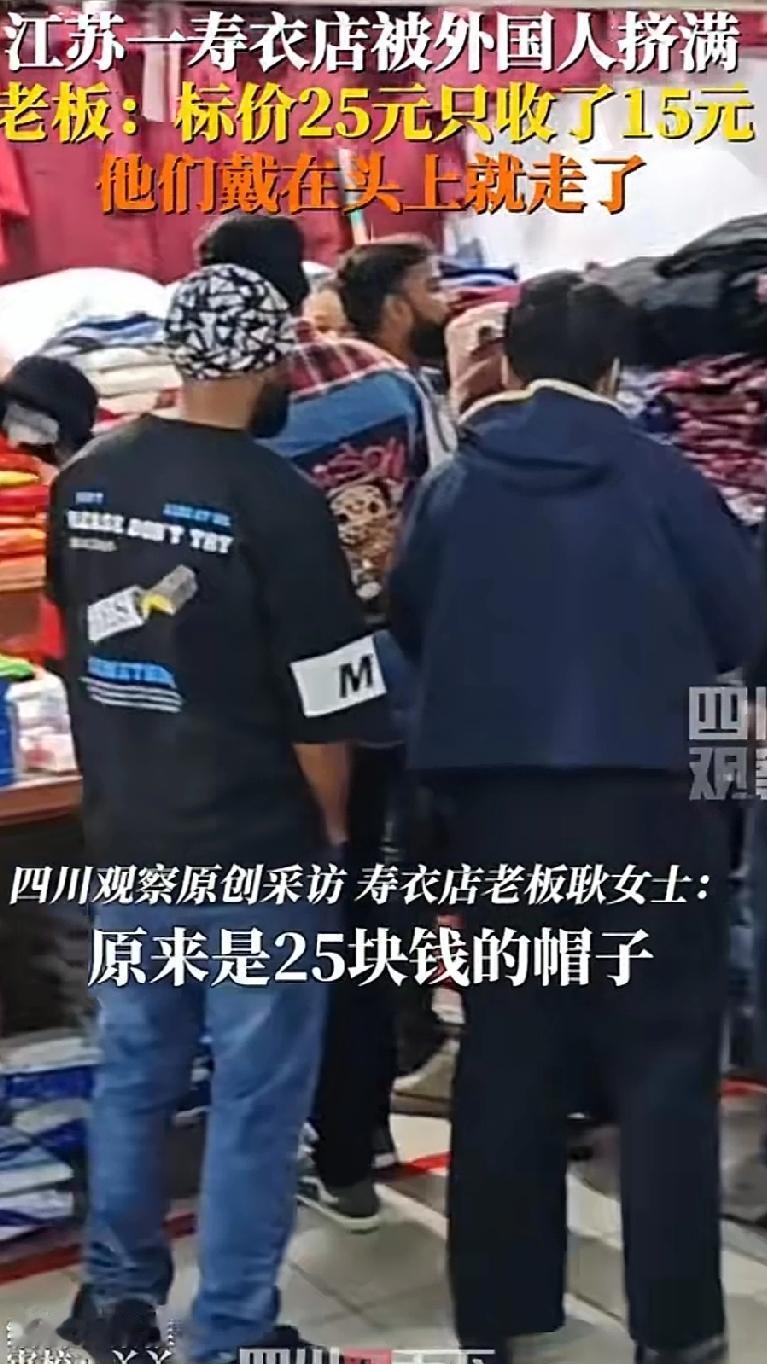

“老外扎堆寿衣店试穿?”——当文化碰撞撞出乌龙,我们该读懂什么? 2025年10月19日,江苏镇江一家寿衣店门口围满了人。一群外籍游客举着帽子欢呼“amazing”,路过的市民却一脸懵:“寿衣店啥时候成网红打卡地了?”这场因文化差异引发的乌龙事件,在社交平台炸开了锅。 试穿风波:一场“美丽误会”的诞生 据寿衣店老板耿大姐回忆,当天一群印度游客涌入店内,对着挂满传统服饰的货架两眼放光。有人抓起寿衣往身上套,还有人对着镜子比划帽子,嘴里嘟囔着“cool”。耿大姐急得直摆手:“这是给老人走时穿的!”可游客们只当是传统服饰,坚持要买下四顶绣着“寿”字的东帽。最终,老板妥协以15元单价卖出(原价25元),并反复解释:“这帽子老人戴合适,年轻人别跟风。” 这场闹剧背后,是文化认知的错位。西方没有“寿衣”概念,逝者通常穿日常衣物,而中国寿衣承载着“添福增寿”的民俗寓意。更戏剧性的是,店内部分帽子本就是日常款,老板为维持生计常年搭配售卖,却因游客的“猎奇式消费”意外走红。 法律与伦理:商家的“良心红线” 事件发酵后,网友分成两派:有人调侃“外国人把寿衣当唐装”,也有人质疑商家“该不该卖”。实际上,寿衣作为特定殡葬用品,销售需遵守《明码标价和禁止价格欺诈规定》,必须标注生产信息。耿大姐的做法暗合法律精神——她拒绝出售寿衣,只售日常款帽子,既避免“欺诈性交易”,又守住了文化底线。 这让人想起此前某商家将寿衣改造成旗袍售卖,顾客穿一年才发现真相的案例。对比之下,耿大姐的“较真”更显珍贵。正如网友所言:“寿衣料子再舒服,也不是普通衣服。老板守住的不只是生意,更是对生死文化的尊重。” 从乌龙到反思:全球化时代的“文化翻译官” 这场闹剧看似荒诞,却暴露了跨文化交流的痛点。当外国游客举着寿衣自拍,当中国商家用英语标注“funeral clothes”,双方都在用各自的方式“翻译”世界。但真正的文化包容,不该是单方面的妥协或猎奇,而需要双向的理解与共情。 或许,下次遇到类似场景,我们可以更从容地当一回“文化翻译官”:对外国朋友说一句“这是中国传统的祝福服饰”,对中国商家道一声“解释清楚比赚钱更重要”。毕竟,文化的魅力于制造误会,而在于消除隔阂。 评论区聊聊:你遇到过哪些因文化差异引发的趣事?面对“猎奇式消费”,商家和消费者该如何平衡? (案例来源:百姓关注)

![常言道:“买卖不成仁义在”销售这么恶意诅咒消费者,还是很罕见的[捂脸哭]企业培训](http://image.uczzd.cn/8846411737021305393.jpg?id=0)