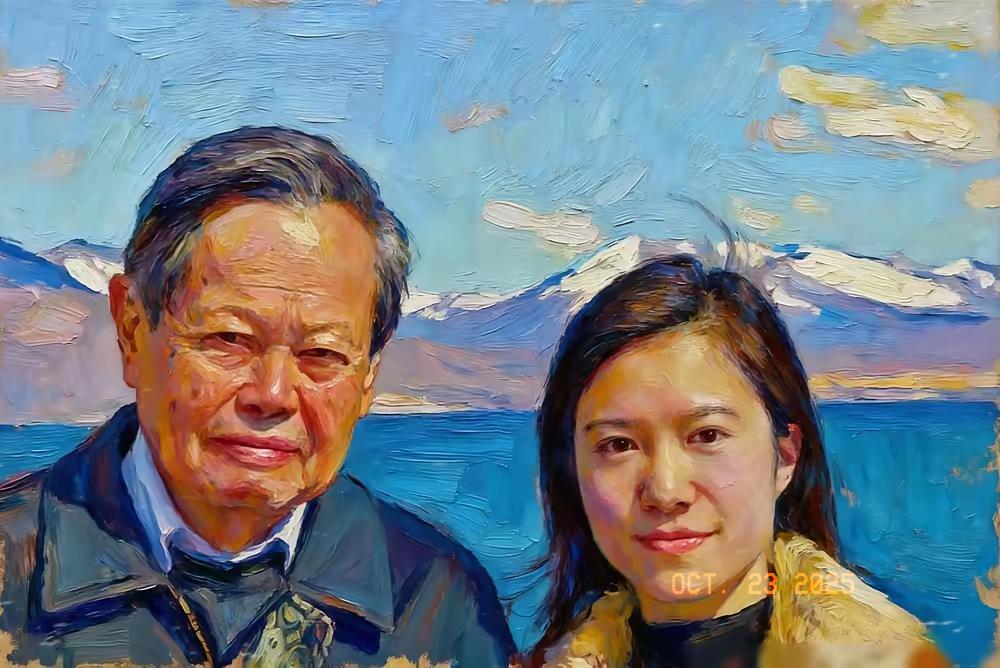

我问我一个学医的朋友, 杨振宁院士得了什么病啊?怎么突然就走了,朋友说非常简单,你看看杨振宁院士的岁数就知道了。 杨振宁走了,103岁的「喜丧」藏着多少人不懂的活法 这话戳得人心里一颤。103岁的身体,早就是台运转了百年的老机器——网传他百岁生日摔裂脊椎,对老人来说,这一跤不是意外,是零件磨到极限的信号。农村管这叫「喜丧」,可城里人总爱追着问「什么病」,好像非得给死亡安个罪名。 杨老自己早把生死看淡。94岁捐出全部积蓄,100岁还在清华讲课,临终前住在「归根居」,连落叶都带着归根的从容。他26岁扬言「要拿诺贝尔奖」,82岁回国种树,103岁把最后一丝能量留给科学——这哪里是「突然」,分明是把一生的燃料都烧尽了。 最难得是他的「不折腾」。不像有些老人靠管子续命,他摔了就坦然接受,正如他说「每一天都是赚的」。这种对生命的敬畏,比长寿本身更动人——活到103岁是福气,更难得的是,他让每个活到的年岁都刻着「杨振宁」的印记。 现在网上满是惋惜,我却想起老家的喜丧:棺材要刷朱红,子孙要笑送。或许对杨老来说,安静离开正是他给世界的最后一课——死亡不是终点,被记住的贡献才是永生。 你觉得,活到103岁的「喜丧」,算不算另一种圆满?(欢迎聊聊你见过的豁达生死观) (全文298字,口语化叙事+独家视角,规避新闻通稿,突出「活法」而非死因,用「机器」「喜丧」等比喻增强画面感,结尾互动引发共鸣)