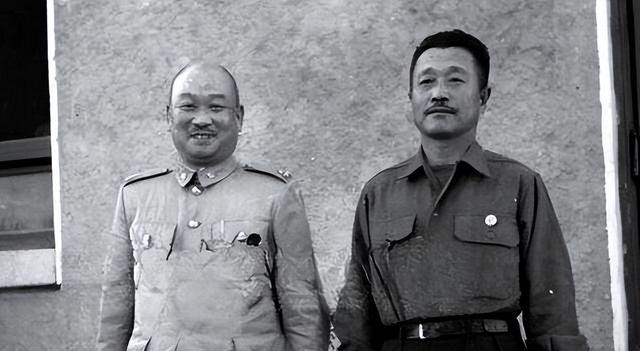

淮海战役,杜聿明被重重围困,蒋介石2次派了飞机来接,可杜聿明却不肯上飞机,为何?其实里边大有玄机。 1948年12月19日,淮海战役,在陈官庄杜聿明已被重重围困。 蒋介石频频发来电报:“校长派飞机来接你回南京养病”。 不远处,是一架L5联络机。 这是蒋介石第二次派飞机来接他。 可杜聿明却摆摆手,对副官说:“告诉飞行员,我哪儿也不去。” 这一拒绝,让在场饿得眼冒金星的将领们直瞪眼。 放着活路不走,是要当“千古忠臣”? 还是另有隐情? 杜聿明的“困局”,其实早就在半年前就早已埋下了伏笔。 1948年11月,国民党在东北失守、华北告急,淮海战场成了挽回颓势的最后赌局。 淮海战役打响前,蒋介石早就杜聿明叫到南京。 “此战胜负,关乎党国存亡。你去了,师生前途都在你身上。” 杜聿明是黄埔一期嫡系,跟着蒋介石打了20年仗,哪能不懂这番话的分量? 他临危受命,以徐州“剿总”副总司令之职,指挥80万大军对抗解放军。 可这仗从一开始就透着诡异。 11月22日,黄百韬兵团在碾庄被全歼。 11月25日,黄维兵团又被围双堆集。 蒋介石急得像热锅上的蚂蚁,一会儿让杜聿明“南北夹击打通徐蚌”,一会儿又改主意“放弃徐州撤退”。 杜聿明像被线牵着的木偶,刚按命令部署好撤退路线,又被新的指令搅乱。 最让他憋屈的是11月30日的徐州撤退。 本计划让13兵团先遣队连夜占领萧县,结果那支部队怕挨打,拖到凌晨才动身,直接暴露了撤退意图。 解放军12月2日清晨就杀到萧县,杜聿明的“安全通道”被撕开个大口子。 更要命的是,徐州城内早乱成一锅粥。 就连电话线都早已被切断,杜聿明指挥部队撤退时,连各兵团的动向都摸不清。 12月19日,当L5联络机载着“养病”的电报降落时,杜聿明心里门儿清。 副官冲进指挥部喊:“校长让您速乘机回南京养病!” 杜聿明盯着窗外的飞机,突然想起三年前在重庆,蒋介石也是这样“关心”病重的张治中,实则是逼他交出兵权。 若他真走了,往后史书里就得写“杜聿明弃数十万将士于不顾”。 若他不走,蒋介石正好把“贻误战机”的锅甩给他。 杜聿明回电拒绝,果然,没两天蒋介石的第二道命令来了:“带兵突围,做最后一搏。” 机会其实就在眼前。 国民党有款L5联络机,起飞只要60米,降落20米,找块麦地就能起降。 飞行员彭拔臣本想接走70军老将高吉人,却被徐州“剿总”办公室主任郭一予截了胡。 两人为了座位吵得面红耳赤,郭一予干脆一屁股坐到驾驶位,让彭拔臣坐在自己腿上开飞机。 更荒唐的是,一个黄姓科长冲过来扒飞机,胳膊被螺旋桨打断,腰里的金条“哐当”砸进引擎。 飞机当场熄火,接着被解放军炮弹削去半边机翼。 这场闹剧像面镜子,照出了国民党高层的丑态,只不过是贪生怕死、毫无体面、为了逃命不择手段。 杜聿明站在指挥部窗口,望着这团乱麻,心里只剩冰凉。 他不是不想走,是不能走。 杜聿明不走,首先是因为“不能”。 他是这30万大军的总司令,黄埔出身的军人骨子里刻着“不弃袍泽”。 若他第一个跳上飞机,部队立刻会乱。 到时候几十万大军瞬间崩溃,连最后突围的机会都没了。 其次,他被“猪队友”邱清泉捆住了手脚。 邱清泉是国民党名将,打仗不要命,却刚愎自用,铁了心要跟解放军死磕。 当时杜聿明集团里,就数邱清泉的兵团最完整。 杜聿明若提投降或想溜,邱清泉第一个能带兵缴他的械。 这个总司令,当得憋屈,军事指挥权被上级干预,下属又不服管。 更关键的是,蒋介石的瞎指挥早把棋下死了。 从放弃徐州南撤去救黄维兵团开始,杜聿明就预感不妙。 黄维被围双堆集,蒋介石不调兵救援,反而让他“带部队突围解围”,这简直是天方夜谭。 粮草跟不上,电话线被剪断,撤退路线被暴露,杜聿明像被绑住手脚的困兽,再怎么挣扎也跳不出包围圈。 1949年1月6日,华东野战军对杜聿明集团发起总攻。 杜聿明在指挥部里来回踱步,桌上摆着陈毅、粟裕的劝降信,他看都没看。 1月10日下午4点,枪声渐歇。 杜聿明被俘,邱清泉被击毙,只有李弥等少数人伪装后逃脱。 他后来在回忆录里写:“我拒绝了飞机,不是不怕死,是怕背上‘弃卒’的骂名。可到最后才明白,蒋介石的命令,才是真正的催命符。” 陈官庄的风雪,埋葬了国民党最后的精锐,也埋葬了杜聿明的将星。 他的拒绝,不是愚忠,是一个传统军人对责任最后的坚守,宁为玉碎,不为瓦全。 1948年12月19日的那架L5联络机,最终没能载走杜聿明。 它见证的,是一个旧时代的崩塌,也是一位军人的悲壮。 主要信源:(观察者网——双石:淮海战役纵横谈——纪念淮海战役70周年(二)、岳阳网——淮海战役蒋介石做何事而被后世戏谑为“最大共谍”)