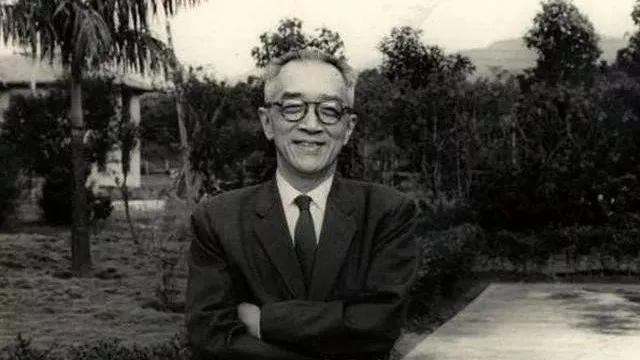

胡适的故事,要从他少年说起,当时他读到《资治通鉴》中范缜《神灭论》的章节,这是他第一次对鬼神之说产生怀疑,竟参与创办了新式学堂,这些经历塑造了他不盲从权威的性格特质。[ok] 留学美国时,他做出一个决定,放弃康奈尔大学的农学专业,转而研究哲学,这个选择背后,是他发现自己更关注如何改变国人的思维方式。 在哲学家杜威门下,他形成了“大胆假设,小心求证”的研究方法,这套方法后来影响了几代中国学者。 1917年,26岁的胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》,提出“八不主义”,直指文言文的弊端,这场语言革命让知识传播的门槛大大降低。 他最著名的《中国哲学史大纲》彻底颠覆了传统写法,以往学者必从尧舜禹讲起,胡适却直接切入春秋战国的思想家。 更创新的是,他把《水浒传》《红楼梦》等白话小说纳入学术研究,这在当时堪称石破天惊,在北大校长任上,他实践着“思想自由”的理念。 尽管与陈独秀、李大钊的政治立场渐行渐远,他依然力排众议聘请他们任教,然而这位文化革新者在政治领域却屡屡受挫。 他自称“过河卒子”,主张渐进改良,这与当时激进的革命思潮产生矛盾,抗战时期,他关于留学生爱国心的言论引发争议,与鲁迅从挚友到陌路的关系变化。 近年流传的“胡适打牌日记”让我们看到了一个更真实的学者形象,日记里他常立志“今日开始专心写作”,转头又写下“打牌一天”。 他倡导的治学方法,至今仍是学术研究的基本准则,他提出的“研究问题、输入学理、整理国故、再造文明”,为传统文化转型提供了可行路径。 晚年曾感叹:容忍比自由更重要,这句话或许道出了他一生探索的感悟,这是胡适留给我们思考的命题。 关于胡适的这番讨论,评论区真是精彩纷呈,各种观点碰撞,大致可以分为以下几派: “看了胡适的故事,最佩服他搞白话文运动,现在我们能轻松刷头条、看新闻,真得感谢他们那代人把文言文给‘废了’,这是实实在在让知识走进了寻常百姓家。” “他的‘大胆假设,小心求证’到现在都是做研究的基本方法,我们写论文还在用这套思路。” “站在今天批评胡适很容易,但想想那个年代的知识分子,哪个不矛盾?他们既要推翻几千年旧传统,又要在中西文化间找平衡,换作是我们,未必能做得更好。” “就像他说的‘过河卒子’,很多时候确实身不由己。” “原来大学者也会立flag然后躺平,瞬间觉得历史人物亲切多了,这说明伟人也是人,都有普通的一面。” “玩笑归玩笑,他毕竟在学术上留下了真东西,我们可不能只学他打牌的一面。” “对胡适的评价变化,其实反映了我们社会的进步,从非黑即白到能够客观看待一个人的多面性,这说明时代在变得包容。” “能够平心静气地讨论一个曾经有争议的人物,本身就是社会自信的表现。” “关键还是1949年的去留问题,这个决定影响了对他的整体评价。” “他最大的成就是让教育普及成为可能,这点怎么肯定都不为过。” “既是大思想家,又是‘拖延症患者’,这种复杂性格让他更像活生生的人。” “看他推动白话文这件事,就像现在的互联网大佬开发简易APP,降低使用门槛才是革命性的。” “把《红楼梦》从消遣读物变成学术课题,这眼光绝了” “大胆假设,小心求证,这八个字到现在都是科研黄金法则。” 如果你生活在胡适那个年代,面对传统与现代的激烈碰撞,你会更倾向于他的渐进改良思路,还是更激进的文化革命道路?为什么?欢迎在评论区分享你的见解! 信息来源:鞍山共青团