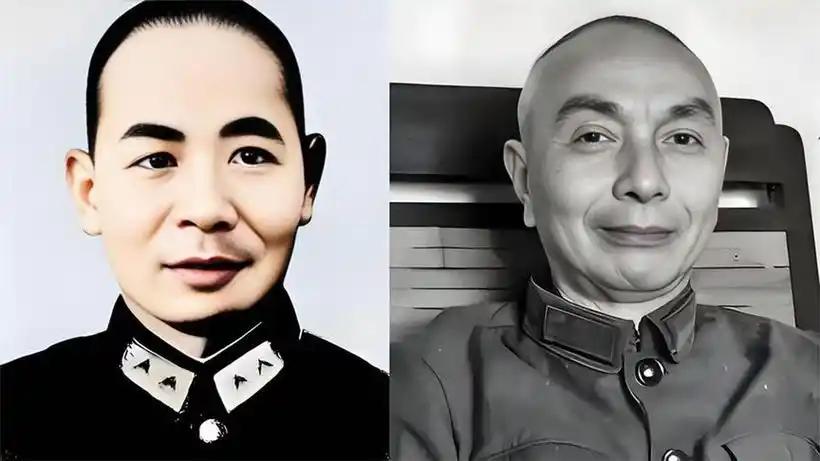

同潜虎穴,为何郭汝瑰能全身而退,吴石却血洒台湾? 当郭汝瑰晚年平静复盘18年潜伏生涯时,吴石的绝笔“凭将一掬丹心在”早已刻进民族记忆。 同样是深入国民党核心的潜伏者,同样手握绝密情报,两人结局为何天差地别?答案藏在对“隐秘战线生存法则”的坚守与背离里。 郭汝瑰严守“核心不碰具体事务”的铁律,从不让自己陷入“事务性暴露”。18年潜伏中,他只负责传递顶层战略情报,从不插手基层交通员的联络工作。即便起义前夕,面对不愿倒戈的军官,他也果断枪决以“立威”,既清除了障碍,又避免了暴露的危险。 而吴石恰恰栽在了“越界”上。当朱枫需要撤离时,他本应通过间接渠道协调,却亲自批出特别通行证,用“国防部参谋次长”的身份做基层工作。这张盖着他印章的证件,最终成了谷正文锁定他的“铁证”,也让他彻底失去了转圜余地。 郭汝瑰的“全身而退”,还在于他对“风险预判”的清醒。他深知潜伏如走钢丝,每一次情报传递都可能是最后一次,因此从不留下任何书面痕迹,所有指令全靠记忆传递,与组织的联络也严格遵循“单次、单线、短期”原则,即便某一环节出问题,也无法牵连到他。 而吴石的情报网络,却因万景光的违规指令变得脆弱。朱枫同时联系他与蔡孝乾,等于将两个独立的情报网绑在同一辆车上,蔡孝乾叛变后,吴石的身份瞬间暴露,连缓冲的时间都没有。 当吴石在刑场上望向大陆时,或许也曾想起海峡对岸的战友。两人的结局差异,从不是“幸运”与“不幸”的偶然,而是“纪律”与“疏忽”的必然。 郭汝瑰用18年的谨慎,守住了“活着看到胜利”的约定;吴石用生命的代价,警示了隐秘战线“一步错、满盘输”的残酷。 如今再回望这段历史,我们既为郭汝瑰的平安归来感到庆幸,更为吴石的英勇就义泪目。他们虽走了不同的路,却同样用忠诚,在黑暗里为新中国点亮了光芒。