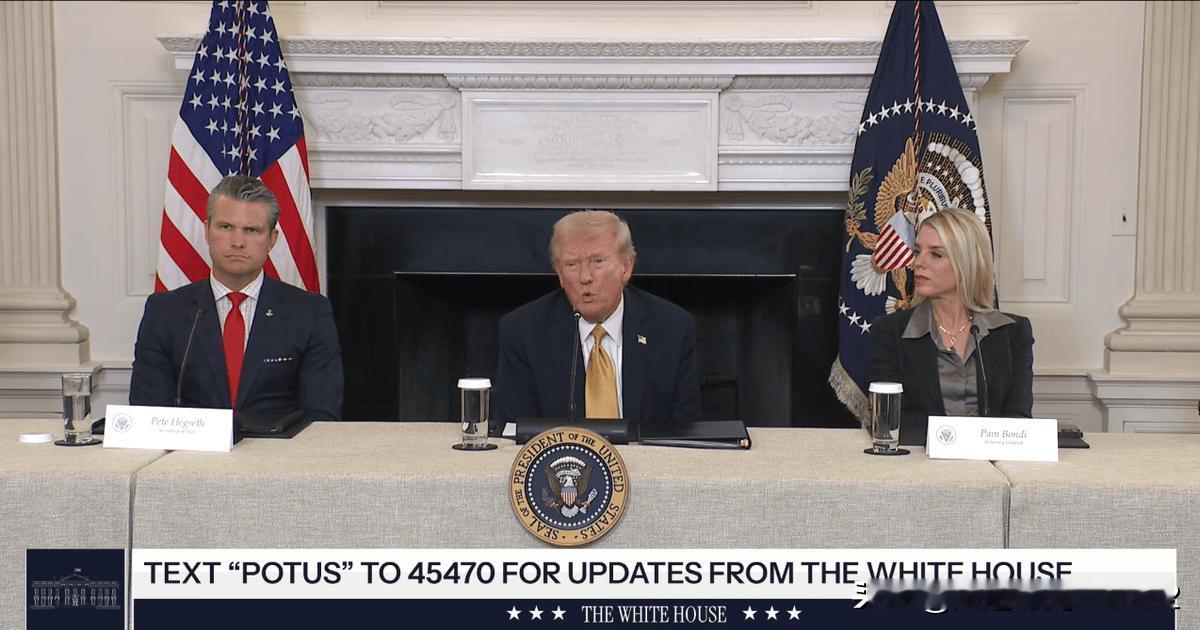

梅德韦杰夫通告全球:直指美国为敌,特朗普陷对俄战争之路!美俄对抗失控引爆国际舆论 来源:国际大表哥 10月22日,特朗普政府单日抛出“取消布达佩斯美俄峰会”与“制裁俄两大石油巨头”双重举措;次日俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫即以“美国成敌人、特朗普踏向对俄战争之路”的激烈表态回应,甚至直指“下一步是否会动用‘战斧’导弹”。 这不再是孤立的外交动作与情绪宣泄,而是美俄在俄乌冲突背景下,从“有限博弈”转向“全面对抗”的战略转折点,其核心影响在于彻底关闭高层对话窗口、加剧全球地缘风险,为后续大国互动定下“强硬对撞”的基本框架。 一、“取消会晤+追加制裁”:特朗普对俄政策的“双轨施压”逻辑 特朗普政府同步推进“断对话”与“打经济”,表面上是对俄“缺乏和谈诚意”的回应,实则上是一套兼顾“地缘目标”与“国内政治”的精准策略。 从地缘层面看,切断峰会渠道可向乌及北约盟友传递“美坚定挺乌”的信号,巩固反俄阵营凝聚力;制裁俄石油命脉则试图削弱俄战争潜力,逼迫普京在谈判中让步。 从国内层面看,“对俄强硬”能拉拢保守派选民,转移对经济、民生议题的关注。当一个曾称俄为“纸老虎”的总统,突然以最决绝的方式切断对话、加码制裁时,它无疑是想以“极限压力”打破僵局,将博弈主动权牢牢握在手中。 这不再是政策摇摆,而是特朗普政府基于现实利益的战略选择,每一步动作都服务于“以压促谈、以硬谋利”的核心目标。 二、制裁瞄准能源命脉:美方威慑的表面声势与实际短板 美国将制裁矛头对准掌控俄近50%原油出口的两大油企,宣称要“斩断俄战争资金链”,表面上是精准打击俄经济软肋的狠招,实则上暴露了制裁威慑的三大核心短板。 其一,俄早已完成能源出口多元化布局,对中国、印度等亚洲市场的原油出口占比超60%,美方制裁难以彻底切断其收入来源; 其二,欧盟内部分歧严重,匈牙利等依赖俄能源的国家明确反对跟进制裁,导致制裁难以形成全球合力; 其三,美国刻意模糊“制裁生效日期”,本质是怕引发全球油价暴涨反噬本国通胀与民生。当一个宣称“力度空前”的制裁行动,既无明确执行时间表,又得不到盟友全力配合时,它无疑沦为了“秀强硬”的政治表演。这不再是压倒性的经济打击,而是美方“想施压却怕代价”的矛盾体现,揭示出其对俄威慑的实际效力远低于表面声势。 三、梅德韦杰夫“战争论”:俄方愤怒表态背后的战略警示 梅德韦杰夫的激烈回应并非单纯的情绪宣泄,表面上是对美行动的反击,实则上是俄方释放“划清红线、坚决反制”的战略信号。 从行动配合看,美宣布制裁当天,俄立即启动战略核力量演习,试射“亚尔斯”洲际导弹与“口径”巡航导弹,以硬实力证明“绝不妥协”的底气;从表态意图看,“战争之路”的定性与“战斧导弹”的质问,是提前警告美方:任何超越底线的军事冒险,都将引发俄对等反制。 一个核大国的核心官员用“战争”定性对手行动,还同步以核演习佐证立场时,它无疑是在构建“风险认知框架”——让美方清晰意识到,持续升级施压将突破俄安全红线,后果远超预期。这不再是外交嘴仗,而是俄方“以强硬对冲强硬、以警示避免失控”的防御策略,每一句表态都在为后续博弈划定不可逾越的边界。 结语:美俄对抗升级下的全球安全重构信号 特朗普政府的“双轨施压”与俄方的“红线警示”,本质上标志着大国博弈从“规则框架内竞争”转向“极限边缘试探”。这不再是局部的外交摩擦,而是全球安全格局重构的关键节点——它意味着高层对话机制的失效将成为常态,经济制裁与军事威慑将更频繁地被用作博弈工具,而俄乌冲突的外溢风险,将进一步传导至能源、经济、安全等全球各个领域。 对读者而言,理解这一事件的核心,在于看清“美俄对抗并非孤立事件,而是全球秩序转型的缩影”:未来大国互动将更强调“实力说话”,而任何误判与冒险,都可能将世界推向更危险的境地。这一趋势,终将深刻影响每个国家的发展环境与普通人的生活安全。 免责声明:图文来源网络,如侵权请联系删除!