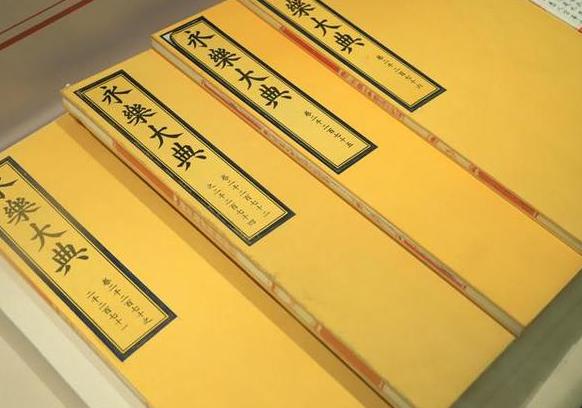

永乐元年,初登大宝的朱棣下诏:“凡书契以来经史子集百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁”。 永乐元年,也就是1403年,刚从侄子手里“拿”到皇位的朱棣,屁股还没坐热,就下了一道堪称“疯狂”的圣旨。这道圣旨翻译过来就是:把古往今来所有能找到的书,不管你是经史子集,还是天文、算命、医术、和尚、道士、手艺人的玩意儿,统统给我收到一本书里,“毋厌浩繁”——别怕多,越多越好! 这是什么概念?这不就是明朝版的“维基百科”加“谷歌图书”吗?而且还是全国动员、皇家认证版的。 说白了,朱棣这个人,咱们都熟,能打。但光会打仗还不行,特别是他这皇位来的“不那么正”,总得证明自己是“天选之子”,是真正的文化正统。 怎么证明?秀肌肉,更要秀“文治”。 他迁都北京、建紫禁城、派郑和下西洋,干的都是惊天动地的大事。而编纂《永乐大典》,就是他“文治”这块最亮的招牌。 这事儿一开始交给了解缙。解缙是公认的大才子,带着一百多人,吭哧吭哧干了一年多,搞出了个《文献大成》。朱棣一看,眉头一皱:就这?太少了,不够“浩繁”,重来! 这回,朱棣下了血本。他任命了自己的“军师”,黑衣宰相姚广孝当总监,解缙降为副手,动员了全国两千多名顶尖学者。这帮人从1405年开始,在南京文渊阁埋头苦干,直到1408年才算完工。 最后搞出来的这部《永乐大典》,有多夸张? 全书22877卷,分装成11095册,总字数约3.7亿。 而且,《永乐大典》和《四库全书》还不一样。《四库全书》是“丛书”,就是把一整本书、一整本书地收录进去。而《永乐大典》是“类书”。 “类书”是啥?它就是古代的“搜索引擎”。它不用书名分类,而是用朱元璋颁布的《洪武正韵》来管。简单说,就是按“韵脚”给汉字排队,你要查“龙”这个字,它就把古往今来所有书里提到“龙”的内容,全给你摘出来,摆你面前。 在那个没有电脑的年代,这套“检索系统”有多牛! 这书抄写得也极尽奢华。书本开本极大,高约50厘米,宽约30厘米,全用最好的宣纸,黄绢包面,那叫一个气派。可惜,这么大的工程,压根没法印刷,从头到尾只抄了一部,这就是“永乐正本”。 朱棣的宝贝,被后世子孙们藏在北京的文楼里。到了嘉靖年间,宫里着了把大火,差点把这宝贝烧了。嘉靖皇帝吓坏了,赶紧下令,再抄一部副本,以防万一。这一抄,又花了五年。 咱们今天能看到的,哪怕是残页,全部都来自嘉靖年的这个“副本”。 真正的劫难,是跟着国运一起来的。 这套嘉靖副本,到了清朝雍正年间,被挪到了翰林院。乾隆修《四库全书》时,发现《永乐大典》里有太多失传的古书,就从里面“辑佚”出来很多书。这是好事,但也开了个坏头。有些“四库馆臣”手脚不干净,顺手就把几册《永乐大典》揣回家私藏了。这时候,国运还在,书只是“散”;国运一衰,书就得“遭劫”了。 1860年,英法联军攻入北京。 翰林院里的《永乐大典》被当作战利品,遭到了野蛮的抢掠。 最让人痛心的,是1900年,八国联军侵华。 翰林院成了战场。根据当时人的笔记《新燕语》记载,洋兵们根本不把这文化瑰宝当回事。他们看这书又大又厚,“取该书之厚二寸许、长尺许者以代砖,支垫军用等物”。 战火烧毁一批,抢走一批,当砖头糟蹋一批。据学者统计,光在1900年这场劫难中,《永乐大典》就损失了至少605册。到1912年民国成立,清点下来,11095册的煌煌巨著,京师图书馆手里,只剩下64册。不及原数的百分之一! 好在,总有人在守护。这64册,还是鲁迅先生在教育部任职时,三番五次发公函,从翰林院掌院学士陆润庠的家里“要”回来,才算入了公藏。 新中国成立后,对《永乐大典》的搜求成了一项国家级的事业。这其中,郑振铎先生的名字必须被记住。 郑先生当时是国家文物局局长。他到处奔走,呼吁大家“化私为公”。1951年,北京图书馆的藏册一年内就从109册涨到了144册。这新增的33册,来路不凡: 苏联列宁格勒大学送还了11册;商务印书馆的张元济先生提议,将“一二八事变”中拼死从火海里抢救出来的21册,全部捐给政府;收藏家周叔弢先生也捐了1册。 郑振铎还听说香港藏书家陈清华要出让一批古籍,里面有4册《永乐大典》。他立刻向周总理报告。当时国家穷啊,百废待兴,但总理拍板:买!为了让这批国宝安全回家,郑振铎特意要求,绝不能坐飞机,要走陆路。 讽刺的是,1958年,郑振D铎先生自己却是在出访的路上,因飞机失事殉职。他一生都在为国家抢救文物,最后也牺牲在了这条路上。 文脉系乎国运。这句话,用《永乐大典》的经历来注脚,再沉痛不过。 从永乐元年的“毋厌浩繁”,到1900年的“以代砖”;从皇宫秘藏,到如今的“珠还合浦,历劫重光”。《永乐大典》的聚散沉浮,就是我们这个民族命运的缩影。