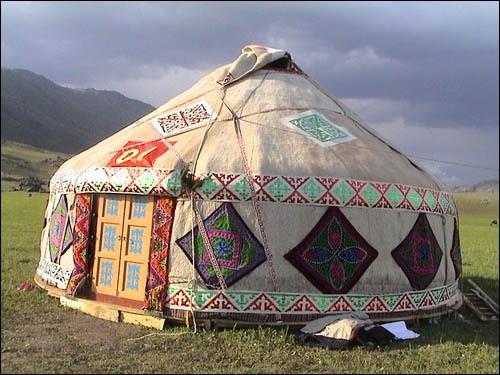

零下几十度,蒙古人住毛毡帐篷为啥不冷?一开始我也纳闷,薄薄一层布能挡啥寒风?直到亲眼见过才明白玄机! 搭毡房的第一步,是立骨架。草原上的人用红柳木来做框架,这种木头轻且富有韧性,不怕被风吹折。 最特别的地方是,它的整个结构没用一颗钉子,完全靠牛皮绳和筋条交错捆扎。等皮绳彻底风干,整个房子就会被紧紧固定在一起,结实得很,还能跟着人走。 牧民搬家时,两个人拆装不过两个小时,有时干脆连房子一起抬走,走到哪儿,就是家。 架好骨架后,外层得一层层包裹。最先绑上的是芨芨草帘,这种草中间是空的,绑在骨架上就能形成天然的空气层,把寒气挡在外面。 草帘上还会织上彩线,看起来既结实又漂亮。最外面再加上厚厚的羊毛毡,那是妇女们亲手擀出来的,羊毛反复敲打、洒水、压实,密得透不过风。 等三层毛毡裹好,整个屋子就像穿上毛衣,风进不来,热气还牢牢锁在里面。门朝东南方向开,是为了避开西北来的冷风,门槛特意做得高,防雪堆门口。连这些小细节,都经过几代人的反复验证。 屋里最惹眼的,是正中央那口火塘。它不仅是取暖做饭的地方,更是家人一天生活的中心。火光一亮,屋子立刻变得明亮又温暖,全家人都围着它聊天、吃饭。 抬头一看,屋顶有个圆形天窗,那是整间毡房的“呼吸口”。火塘升起的热气和烟雾会从这里排出去,新鲜空气再从门缝底部补进来,就这样循环往复。 天窗上覆盖着一块能随时掀开的毛毡,需要透气就开一点,下雪时再盖严。这种巧劲,让屋里总能保持合适的温度。 圆形的空间看似简单,实际里面的分布很讲规矩。主人坐在正对门的深处,两边是家里人和客人的床位,靠门口的地方放着锅碗水桶。 夜里火塘未灭,屋子里依然热乎。到了春天,毡房会变成接羔的小屋,那些刚出生的小羊要在这儿避寒;夏天又换成做奶制品的坊子,奶酪、酸奶在这里制作出来。 从古至今,这种白色圆顶小屋一直在草原上延续。两千年前的陶俑中就能看到它的影子,如今依旧是牧民的家。 一切讲究不过是顺应自然,用最常见的材料解决最棘手的难题,不靠钢筋,也不用厚墙,却能撑过最冷的冬季。 毡房的坚固和温暖,靠的不是现代技术,而是代代相传的生活经验。每一根木条、每一层毛毡,都是和草原较量后的成果。 在现代社会里,人们开始用更多能源让房子保持舒适,而草原上的这间小屋,却早就用最简单的办法做到了。 正因如此,毡房不仅是一个居所,更是一种生活哲学的体现,让人们看到人和自然能有的那种平衡。 这座看似普通的毛毡屋里,藏着人类与环境和谐共处的答案。它告诉人们,真正的力量,不是对抗自然的蛮干,而是理解它、利用它、融入它。 或许,这就是蒙古人能在零下几十度的风雪中,依旧温暖如春的真正原因。