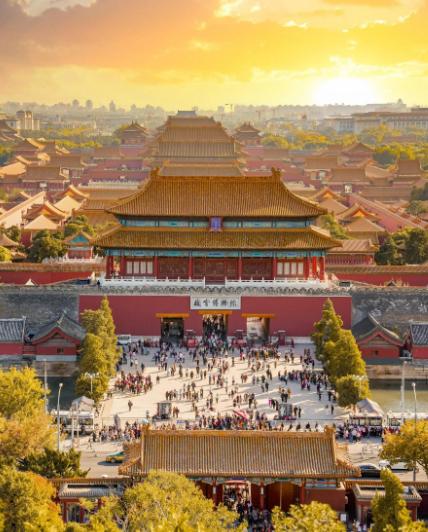

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了?单霁翔的一句话道出真相。 故宫最亮眼的收入是文创产品,从雍正“表情包”到各种周边,每年的收益能达到十五亿,可这笔钱并不是利润,而是必须全部投回文物保护和日常管理中。 作为非营利机构,它不能像企业那样自由支配,赚回来的钱,只能继续往文物上砸。 至于门票那八亿,也不是故宫自己的收入,而是国家的非税项目,钱要全部上缴国库,等需要修个屋顶、换块瓦片,还得先打报告排队申请。 账面上进来的钱不少,但能自己支配的几乎为零。收入动不了,支出却一刻都没停。 宫墙、琉璃瓦、金殿、红墙,全靠人工维护。那些屋顶一年四季晒雨淋,长出杂草,不能用机器清理,只能靠工人一点点往上爬,徒手拔草,再按老工艺修补。 光这一项,都要花上几年时间。红墙每隔几年要重新粉刷,特制漆料比普通漆贵十几倍。这些看起来微不足道的小事,累积起来就是天文数字。 更“烧钱”的是在宫殿深处,那些几百年的珍宝。修复一件古钟,修复师要花上几个月,零件小到肉眼都分不清,还得用特制工具对付。 库房存着上百万件文物,为了让它们不受潮、不变形,必须维持恒温恒湿,安防、电力、设备维护,全天候运行,一刻不能停。 如果停下来,几十年甚至上百年的保护成果都可能功亏一篑。光是电费,就够惊人。除了这些,防火、防盗这些“看不见的钱”也花得不少。 宫殿里装着成千上万的传感器和摄像头,灯光必须是冷光源,亮度、温度都得有人时刻盯着。因为一次疏忽,可能毁掉的是几百年的历史。 为了让钱能多一点用在刀刃上,故宫也曾努力开源。单霁翔当院长时,跑遍各部门争取补贴,让领导亲眼看到那些破败的宫殿,还把文创做成了故宫的第二条“命脉”。 可文创刚火起来,“商业化”的争议又接踵而至。比如那家只用了电磁炉的火锅店,本想让游客吃顿热饭,却因为“怕起火”被迫关门。 故宫就这么被困在进退两难的境地:不做创收,修复的钱不够;太投入商业,又会被指责“不务正业”。 其实,把故宫当作一家公司去看,是个误会。它不是为了挣钱存在,而是为了保护六百年的文化根基。世界上几乎所有顶级博物馆,都离不开政府的帮助和社会捐助。 卢浮宫、大英博物馆如此,故宫更是如此。因为它不仅要养活上百万件文物,还要修护上千栋古建筑。 所以故宫的“缺钱”,不是管理不好,也不是贪花钱,而是为了让历史能被人们一代一代地看到。每一笔开支都变成了修复的裂缝、稳定的温度、延续的色彩。 这就是故宫的真实处境。它并不是一个永远算不明白账的机构,而是一个用尽全力去留住过去的守护者。在这里,钱只是手段,能被保存下来的那份文化记忆,才是最昂贵的财富。