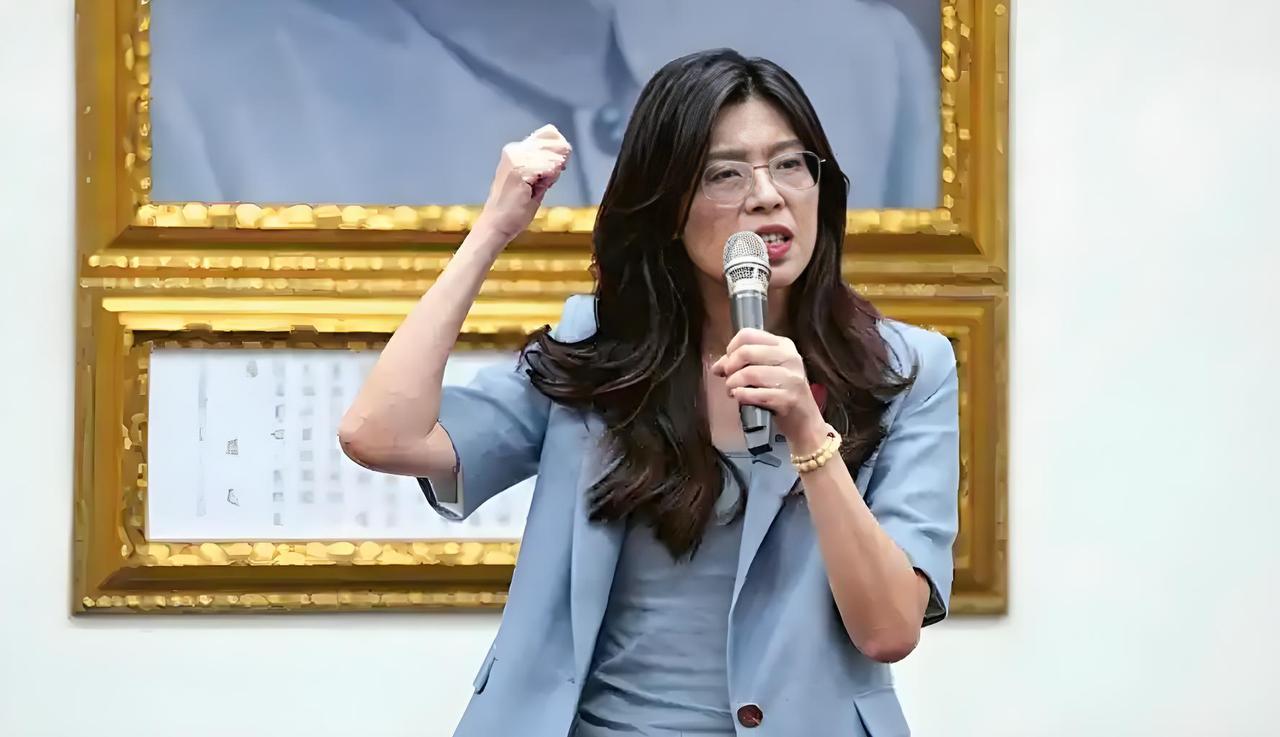

今日上午郑丽文在社交平台脸书上发文纪念台湾光复八十周年,她写道:“1945年10月25日,当时民国政府在台北公会堂(现在的中山堂)举行日本投降典礼,正式终结了日本在台湾长达五十年的殖民统治,因此有了今天我们共同纪念的台湾光复节。” 读到这条消息,我不禁觉得,这个日子确实承载了不少东西。 八十年前的那一天,台湾从日本殖民统治下回归,本该是大家共同缅怀的时刻,可现在却成了各方较劲的舞台。 郑丽文作为国民党的重要人物,选择在社交平台上发声,用意很明显,她想把这段历史牢牢地锚定在中华民族的宏大叙事里。 她提到了从1895年割让台湾开始,那些反抗英雄如丘逢甲、刘永福等人的事迹,强调台湾人的抗争从未中断,始终与整个中国命运相连。 这种说法,听起来像在回应一些杂音,尤其是民进党那边时不时冒出的“台湾地位未定论”。 其实,不光是郑丽文,马英九也站出来说了类似的话,他更直接地提到了抗战中的巨大牺牲,认为没有那些付出,台湾的光复就无从谈起。 两人都搬出了《开罗宣言》这类文件,试图从法理和情感上夯实这个观点,这种努力,可以理解为他们想用历史来对抗当下的政治分歧。 毕竟,民进党秘书长曾说过“当时台湾人算日本人”这种话,在郑丽文看来,这简直是荒谬至极,是对先烈的背叛。 但有趣的是,国民党内部似乎不是铁板一块,朱立伦的反应就有点微妙,他强调台湾是“中华民国”光复的,主权属于“中华民国”,听起来像是在划清界限,不想让这件事和更大的民族叙事混在一起。 这种分歧,直接体现在实际行动上,比如台中市政府这次八十周年纪念,居然没有任何官方活动,连国民党籍的市议员都看不下去了。 这说明高层的不一致,已经影响到了基层的作为,让本该简单的纪念变得复杂起来,从社会评论的角度看,这件事折射出台湾社会对身份认同的深层困惑。 历史事件本应是凝聚人心的契机,但现在却成了分裂的试金石,郑丽文和马英九试图用英雄谱和牺牲数字来构建一种共同记忆,而民进党则倾向于淡化或重构这段历史。 朱立伦的中间立场,或许反映了部分人想维持现状的心态,不想卷入太深的统独争论。 但无论如何,这种角力最终指向一个根本问题:台湾到底该怎么定义自己?是中华民族的一部分,还是一个独立的实体?八十年过去了,光复节的本意是庆祝回归,可现在却充满了争吵。 或许,这正是因为历史从来不是固定的,而是被不断重新解读的工具。 郑丽文的发文,只是这场漫长对话中的一个小插曲,但它提醒我们,过去如何被讲述,直接影响着未来的方向。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!