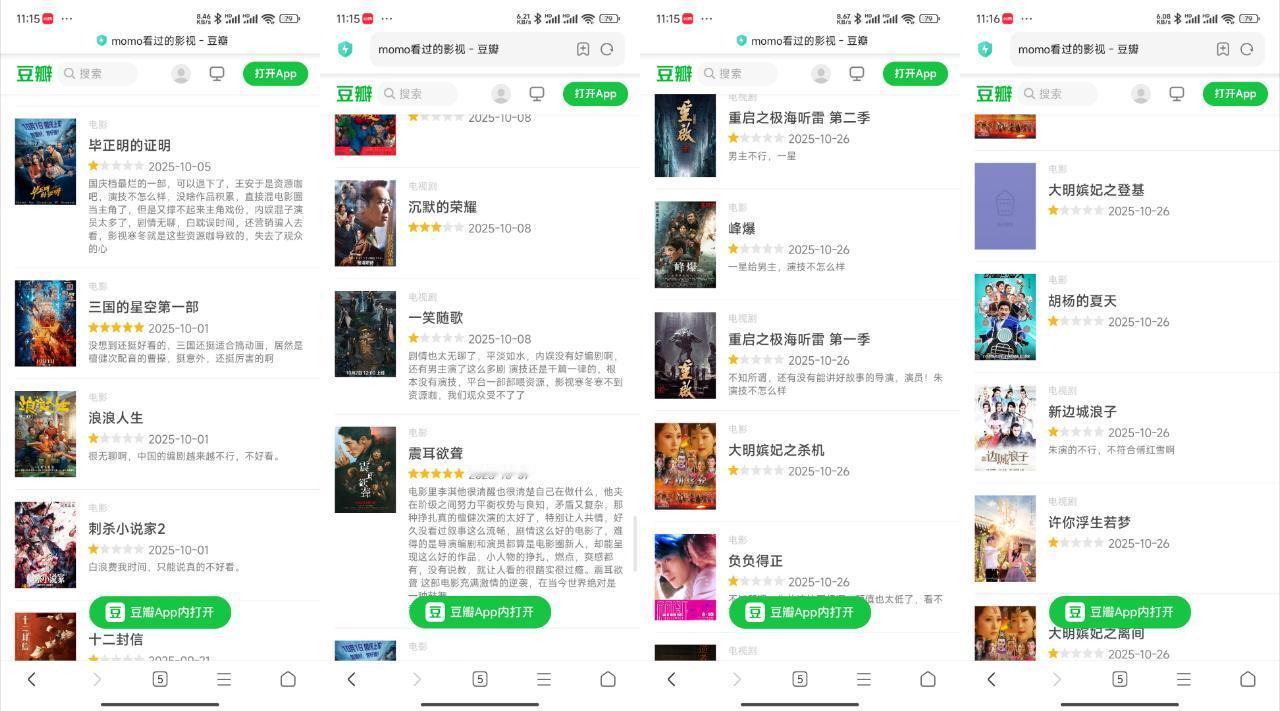

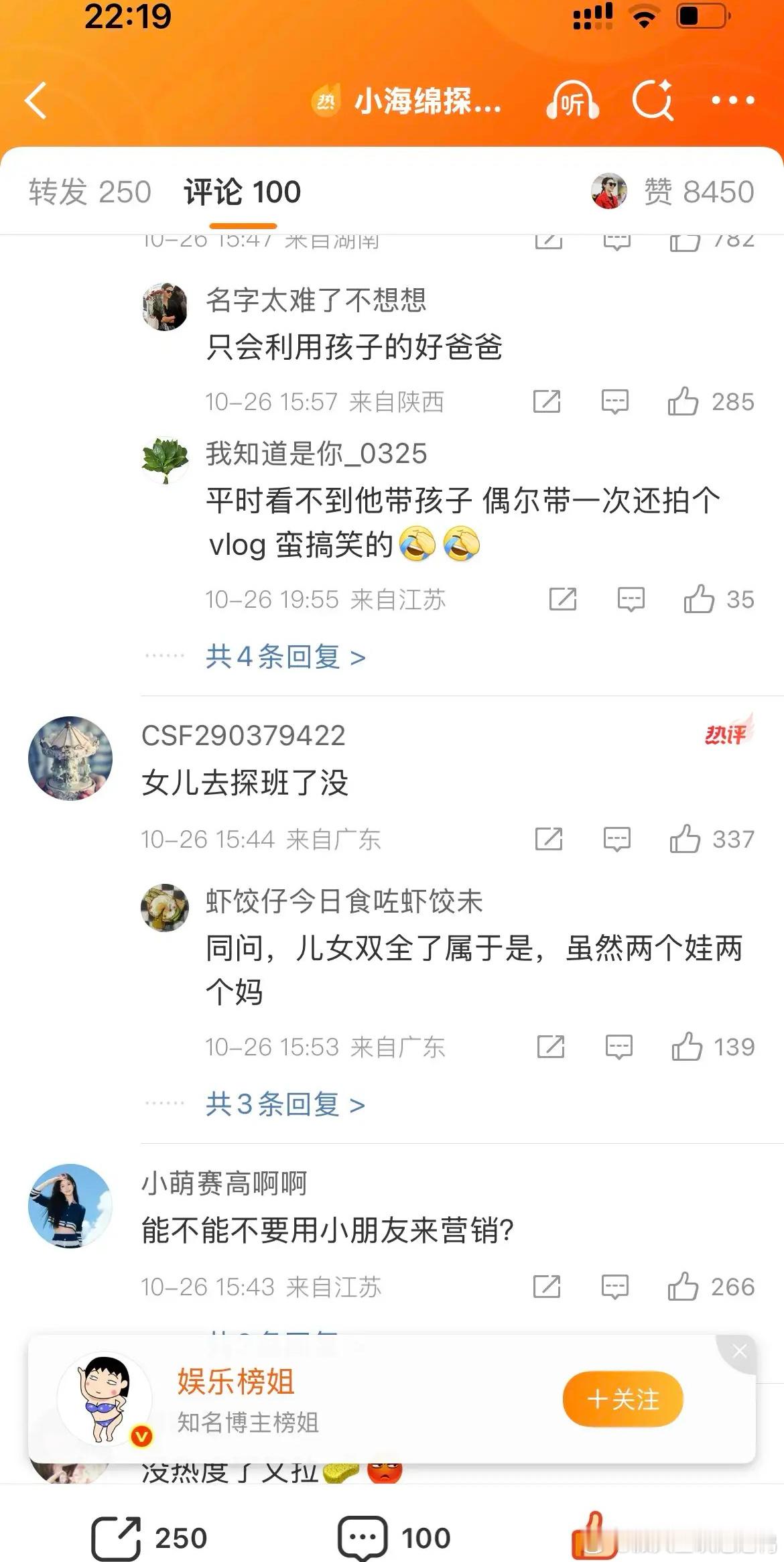

《火种》排片不到两个百分点,北京上海的影厅里,却有三十多人安静看完。 不是没人看,是没人把片子送到对的人面前。 全国院线忙着推爆米花大片,它在艺术影院靠“周二半价”活了下来。38%上座率,场均31人——这数字比全国平均高出三倍多。 不是观众不爱,是发行没找对门。 抖音上话题播放量连百万都不到,可中国电影资料馆一条微信推文,十万+阅读。 真想看的人,从来不刷热搜。 他们翻书、听讲座、追历史公众号。 别再指望春节档的流量了。 国庆档拖到十一月,进口片排到年底,这一个月,是空出来的缝隙。 不是没机会,是没人敢弯腰捡。 南京民国馆、西安曲江影城,这些地方,老观众认片不认星。 搞一场“史学沙龙+观影”,发张票,送本小册子,坐满一屋子人,比砸五百万广告管用。 别等院线施舍排片了。 自己把放映点铺开,一个城市一个城市地打。 电影不是流水线产品,是火种,得靠人传人。 它不靠流量活,它靠记忆活着。