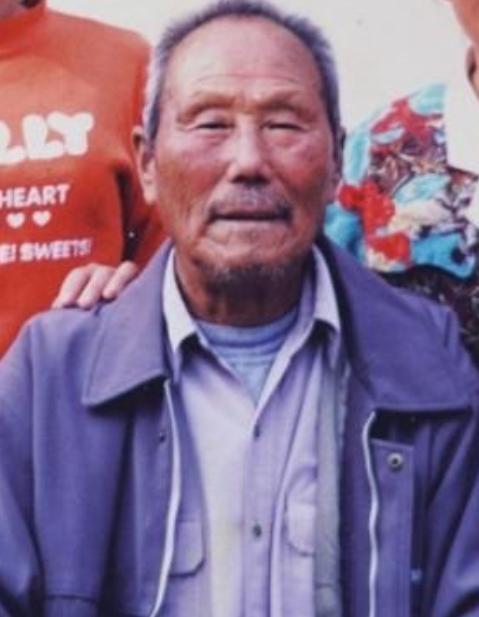

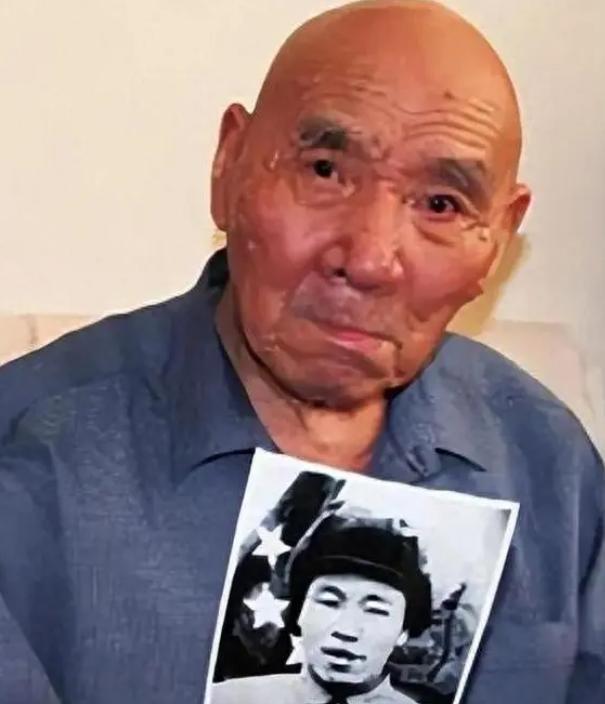

1950年,一个身材高大的土耳其士兵,看见志愿军董明德已筋疲力尽,便想趁机下手,却没料到,董明德可不是普通的志愿军! 11月,朝鲜的瓦院地区,一场战斗的硝烟还未完全散去,志愿军战士董明德所在的部队刚刚完成了对土耳其旅的伏击,正准备趁着夜色继续追击撤退的敌人。 三天三夜的穿插作战,让董明德已经筋疲力尽,伤痕累累,腿部的伤口因冻伤变得麻木,眼睛也因长时间疲劳而模糊,就在他忍着伤痛,扶着一棵枯树喘气时,身后突然传来沉重的脚步声。 回头一看,是个身高约比他高半个头的土耳其士兵,肩膀宽大,嘴里叽里咕噜地喊着什么,正满脸狠色地逼近,那士兵眼中闪着冷冽的光,显然是看准了董明德现在的虚弱状态,准备趁机动手,但他万万没想到,眼前这名疲惫的志愿军战士,绝非易与之人。 董明德虽然体力透支,但他的冷静与经验,让他在这一瞬间找到了机会,他迅速判断敌人的动作,避免了正面交锋的直接冲击,在敌人挥刀砍来的一刹那,董明德借着惯性迅速一滚,躲开了致命一击,随即,他抓住对方的手腕,用巧劲与敌人展开了生死较量。 在随后的搏斗中,董明德巧妙地利用地形,将土耳其士兵拖至斜坡,借势将其摔倒,几番短兵相接后,董明德最终制服了对方,并夺取了那把锋利的长刀,在这个过程中,董明德不仅没有一丝慌乱,还果断做出最合适的战术反应,而那名土耳其士兵则在战斗的最后,意识到自己根本不是对手。 就在董明德准备带着俘虏和一名受伤的同胞撤离时,敌人增援的脚步声愈加逼近,董明德迅速隐蔽,采用了游击队常用的“声东击西”战术,成功击退了追击的敌人,带着伤员安全回到了部队。 这一战,董明德不仅为部队带回了战俘,更为战友们提供了敌人的重要情报,最终帮助志愿军成功歼灭了土耳其旅的残余力量,战后,指导员拿着奖励表询问董明德是否有任何要求,他谦虚地笑着说:“再给我一双棉鞋就行了。”董明德的坚韧与冷静,成为了部队中一段传奇,而他的事迹也激励着更多的战士在面对强敌时,保持不屈的勇气和决心。 董明德的这个故事,无疑是一种典型的英雄主义精神的体现,作为一名普通的志愿军战士,他凭借的是冷静、经验和巧妙的战术,而不是单纯依靠体力或暴力,他的表现让我思考,真正的战斗不仅仅是力量的对抗,更多的是智慧与毅力的较量。 在这个过程中,他没有因为敌人看似强大的体型而感到恐惧,反而利用敌人的盲点和自己的经验,迅速改变局势,反观现代社会,无论是职场竞争,还是日常生活中的各种挑战,董明德的这种策略和心态同样值得我们借鉴,我们在面对困难和挑战时,往往容易被表象所迷惑,但实际上,冷静分析和灵活应对往往能够带来最好的结果。 不仅如此,董明德身上那种对战友的责任感和对任务的执着追求,也是许多人所缺乏的,当他发现受伤的通信员时,毫不犹豫地把他背起,甚至将敌人俘虏带回,这种对集体和同伴的忠诚,是现代社会越来越稀缺的品质之一。 每个人都在追求个人的成功和利益,但董明德的行为却提醒我们,真正的英雄并非只是个人的闪光点,而是能够在关键时刻挺身而出,承担起更大责任的人。 董明德的勇敢和机智,正如今天许多成功人士的成长历程,他们不仅具备扎实的专业技能,还懂得在复杂局面中寻找最合适的解决方案,而这些能力,正是通过长时间的锤炼与积累得来的,如果说董明德的战斗故事让人感动,那么从他身上汲取到的精神力量,无疑将激励每一位在生活中奋力拼搏的人。 在你看来,董明德这种“以智取胜”的精神,是否能在现代社会中得到更广泛的应用? 参考资料:抗美援朝特等功臣董明德隐藏功名51年——烟台人民政府网