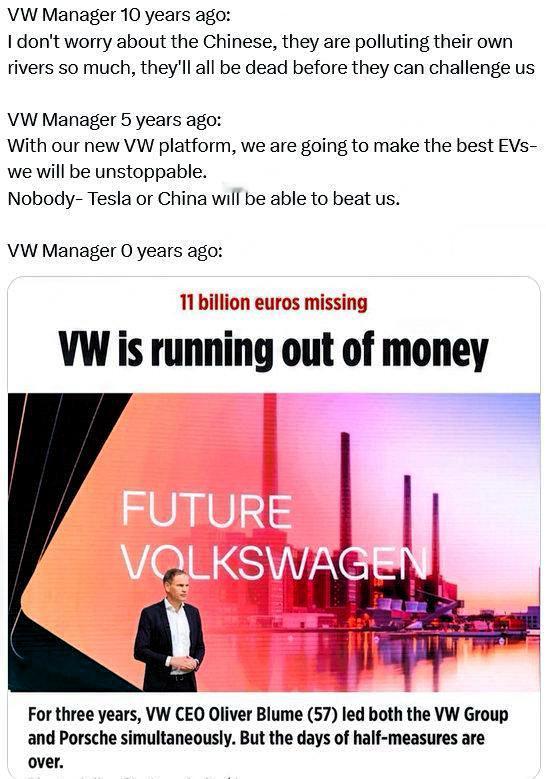

荷兰快要扛不住了!!! 每天损失200多万欧?? 安世半导体(NXP)的产能受限已经影响到了整个全球半导体产业,受到影响的是荷兰和德国的车企。 根据最新的消息,德国大众汽车集团目前因为缺芯每天损失高达4000万欧。 宝马和奔驰也发声明称,近期生产受到严重影响。 汽车产业是一个庞大的产业链,车企生产中用到的芯片有上万种,但替代的难度不小,尤其是车规级芯片。光ISO 26262认证就得等2-3年,急着找替代纯属白费功夫。 更关键的是,安世的产能根本不是荷兰能完全掌控的。它70%-80%的产能都在中国,东莞封测厂扛着全球近半的封测任务,上海临港的12英寸产线每月能出2万多片晶圆。之前荷兰搞出口管制,结果安世中国东莞工厂直接"上四休三",产能砍了近40%,反倒是欧洲车企先扛不住了。 所谓"每天损失200多万欧"或许有水分,但荷兰的后悔是真的。全球半导体产业早就是你中有我的格局,荷兰偏要搞单边限制,忘了自己的车企、芯片企业都绑在全球供应链上。现在安世中国恢复供货,但不仅缩减了30%出货量,还搞了人民币结算,主动权早不在欧洲那边了。 这事儿最戳人的真相是:不是谁强势谁就能赢,而是谁握有产能谁才有话语权。安世早建了"国内+海外"双供应链,中国有市场有产能,荷兰却硬要拆台,这不等于自己断自己后路吗? 现在欧洲车企倒是老实了,宝马、大众都赶紧签了新合同。可荷兰该想明白,供应链从不是用来博弈的工具。 说到底,全球产业链早就是条绳上的蚂蚱,谁也离不开谁。你觉得荷兰接下来该怎么补产能的坑?欧洲车企还能靠什么稳住局面?评论区聊聊你的看法~ 在全球化日益深入的今天,任何国家或企业试图单方面主导供应链,往往都面临着“自断后路”的风险。荷兰这次的举动,显然是在犯了一个全局性的错误——过于自信地认为能凭借一己之力在全球半导体产业中占据主导地位。然而,现实是残酷的,荷兰并没有想清楚一个问题:半导体行业并不是一个可以通过政治手段轻易改变格局的领域。这里的竞争,最终还是比拼谁能控制核心的生产能力和市场份额。 像安世半导体这种“国内+海外”双链条的布局,实际上是对全球化产业链的深刻理解和把握。在中国,安世不仅有庞大的市场,还有强大的生产能力——尤其是在封测和晶圆制造方面,这些对全球汽车产业至关重要。而荷兰单方面的限制措施,简直是低估了这一点。试图在全球产业链中“割韭菜”,却没有意识到这条链条的其他环节早已经和全球多个国家和地区密切相连,任何一个地方的“断链”,都会造成无法预见的连锁反应。 最有意思的是,这种供应链的博弈,最终还是由需求方(即欧洲车企)来“认怂”了。宝马、大众等车企不得不与安世签订新合同,甚至在一定程度上接受了不太理想的条件。这也是一个教训:在现代经济中,谁控制了产能,谁才是真正的强者。而当荷兰试图在这种全球化的棋局中采取单边主义时,它不仅失去了谈判的主动权,反而让自己的车企陷入了困境。 更讽刺的是,荷兰政府在实施出口管制时,似乎没有充分考虑到这些芯片企业和车企的紧密关系。车企需要的是稳定的生产线和持续的芯片供应,而不是通过政治手段去博弈,最终让自己的企业在全球竞争中陷入被动。即使在这种情况下,荷兰似乎依然没有深刻认识到问题的严重性,仍然寄希望于短期内通过某些行政手段解决问题。然而,全球化的市场不是简单的政治博弈所能改变的,供需之间的平衡是由现实的生产和市场需求决定的。 那么,荷兰该如何填补这个产能的坑呢?首先,显然需要考虑与更多国家和地区的半导体企业合作,尤其是与中国这样的制造大国建立更紧密的合作关系。其次,荷兰在发展本土半导体产业的同时,也应当深入了解全球产业链的运作规律,避免采取孤立主义政策,给自己的企业带来不必要的损失。最重要的是,要从全球产业链的角度来看待问题,而不是把自己的企业和供应链看作是独立于全球市场之外的存在。 至于欧洲车企能靠什么来稳住局面,答案其实并不复杂——它们必须快速适应新的供应链格局,寻找更多的替代供应商,尤其是那些在技术和产能方面能够给予强有力支持的伙伴。尽管这不是一件容易的事,但车企的核心竞争力依然在于产品质量和技术创新,而这些正是车企能够在全球市场中立足的根本。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。