战争电影《澎湖海战》近期发布预告片,影片讲述公元1683年,大清康熙帝命水师提督施琅率军攻打南明郑氏台湾之战。

本为明郑部将的施琅降清,率军攻下台湾,消灭明郑政权,传统儒家以“忠”“奸”价值观,对施琅在历史上评价不高。

金庸武侠小说《鹿鼎记》的主角韦小宝是明郑军师陈永华(即陈近南)的徒弟,便对施琅进行嘲讽。

「韦小宝正色道:“恶鬼是当真有的,尤其是冤死屈死之人,变了鬼后,定要讨命报仇。施大人,你这次平台杀人很多,这些台湾战船中,恶鬼必定不少,施大人还是小心为妙。”

施琅微微变色,随即笑道:“上阵打仗,免不了要杀人。倘若敌人阵亡的兵将都变了鬼来讨命,做武将的个个不得好死了。”

韦小宝摇头道:“那倒不然。施大人本来是台湾国姓爷部下的大将,回过头来打死台湾的兵将,死了的冤鬼自然心中不服。这可跟别的将军不同。”

施琅默然,心下甚是忿怒。他是福建晋江人,台湾郑王的部属十之八九也都是福建人,尤以闽南人为多。他打平台湾后,曾听到不少风言风语,骂他是汉奸、闽奸,更有人匿名写了文章,做了诗来斥骂他讽刺他的。他本就心中有愧,只是如此当面公然讥刺,韦小宝却是第一人。」

施琅早年是郑芝龙的部将,后随郑芝龙降清,但依旧有反清之心。没有多久,他与弟弟施显投奔郑成功继续抗清,成为明郑军的重要将领。

施琅恃才而骄,在郑军内部与同僚多有冲突。郑成功手下曾德一度得罪施琅,被他借故杀害。郑成功一怒之下,下令抓捕施琅全家,施琅逃走,父亲与兄弟被杀。

因为家仇,施琅再次降清,先后担任清朝副将、总兵、水师提督,参与清军对郑军的进攻和招抚。清朝康熙二十二年夏,即1683年六月,施琅指挥清军水师,在“澎湖海战”大胜明郑水师,攻下台湾,立下大功。

郑成功对他有杀父杀兄之仇,施琅仍亲至当时葬于台南的郑成功墓前,跪拜磕头痛哭,撰文祭奠,大意为:“忠孝不能两全,初芝龙公提携施氏父子有恩,并且佩服郑国姓忠于明朝鞠躬尽瘁,惟施琅也背负父兄大仇;今之如此,各为其主,天意使然,四十年国仇家恨,纠葛至此,感伤不已云云。”左右闻之动容。

施琅因功被封靖海侯,卒于康熙三十五年(1696年),享寿75岁,赠太子少傅衔。他因为两次降清,被视为反复,为报私仇攻打郑氏,为清人所不齿。

施琅作为传统上侍奉两朝的“贰臣”,向来被史家贬低。但是撰写《台湾通史》的台湾学者连横并未坚持他一贯的明郑立场对施琅加以谴责,反而将他比喻为伍子胥,从人子复仇之议寄予同情。

连横在《台湾通史·施琅列传》中评论称:“施琅为郑氏部将,得罪归清,遂藉满人以覆明社,忍矣!琅有伍员之怨,而为灭楚之谋,吾又何诛?独惜台无申胥,不能为复楚之举也。悲夫!”

中华人民共和国成立后,官方宣传郑成功收复台湾的功绩,称其为民族英雄,对于背叛明郑的施琅少有提及。

在台湾的“中华民国”政府自动代入“反清复明”的明郑政权,施琅长期得到负面评价。民间也同情郑家,将施琅视为与吴三桂相同的国贼叛将。

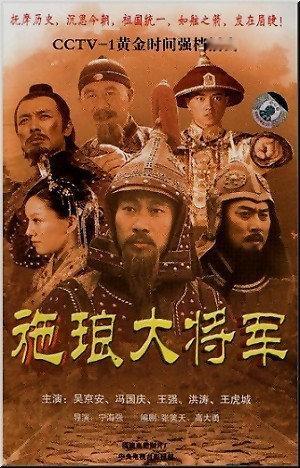

1990年代,为了宣扬统一,中国大陆官方大规模宣传施琅收服台湾的事迹,其负面形象开始逆转。2006年,电视剧《施琅大将军》在大陆热播,一时引发热议。