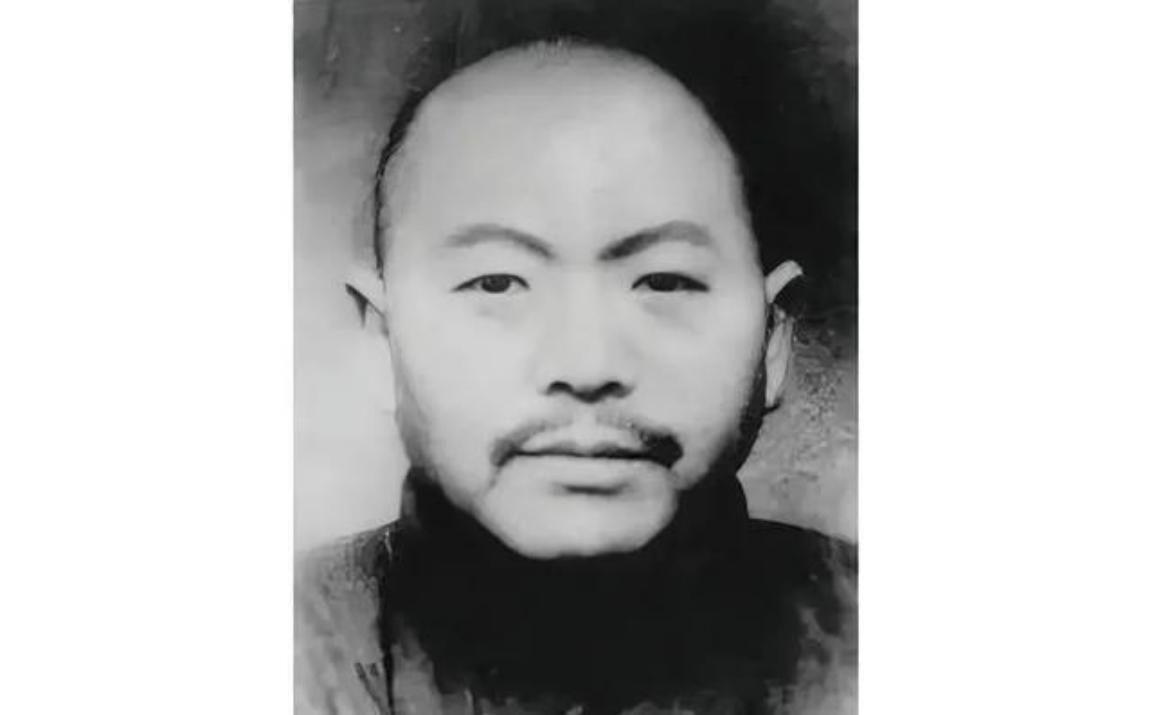

1951年,汉口刑场的早晨阴冷潮湿。人群簇拥在路边,公安机关宣读判决,大汉奸黄标被押上刑台。人群中有人低声议论:“听说这人当年也救过新四军?” 黄标听见这话,嘴角抽动了一下。等到行刑长官宣读完罪状——“通敌叛国、为日寇搜刮民脂民膏、出卖抗日力量”——他忽然大喊:“我每个月给新四军送了二十万银元,却被当成汉奸,我不甘心啊!” 这句话,让刑场一阵骚动。有人惊讶,也有人冷笑。黄标到底是怎样的人?这句不甘的喊声,究竟是真的委屈,还是一场自我辩解? 黄标原籍湖北沔阳,早年靠盐运起家,通晓官场与商界规则。抗战爆发后,他投靠伪政权,被任命为沔阳地方维持会会长,名义上是“协助日军维持治安”。 可在民间,他的名声复杂。有人骂他“走狗”,也有人说“要不是黄标,沔阳的老百姓怕早活不成了”。 1940年,新四军第五师在江汉平原活动。前线物资紧张,队伍常常断粮。黄标掌握地方经济,开设商行、盐号、当铺,与日伪高官周旋。 有传闻称,新四军缺粮缺钱时,是黄标暗中捐助。他打着“交税”的名义,把二十万银元送到抗日根据地。钱款通过地下交通员转交,被称作“盐道援助”。 这一点,在后来一些老战士的回忆中被提到。有人说:“那时候新四军能撑下去,沔阳的盐税有一半靠黄标打掩护。” 但那也是在秘密进行。黄标表面依附日伪,当地百姓看到的,是他带着日本宪兵进村征粮、抓人。抗战年代,谁和日军打交道,谁就被打上“汉奸”的烙印。 他知道自己走在刀口上,却自认是“权衡之举”。他说过一句话:“只要能留下一线活路,总比全村陪葬好。” 1945年日本投降,抗战胜利的锣声响彻江汉平原。维持会、伪政府的官员被逐一清算。黄标被捕时,身穿长衫,神情平静。 他拿出账本,说自己曾经资助抗日军费。审讯官看了,冷声道:“账本上写的是向日方交税。”黄标答:“上交是假,暗扣是真。” 这一番话,没有改变命运。新政权建立后,全国展开“镇压反革命”运动。过去的伪官、特务、叛徒都被列入清查对象。 1951年春,湖北省公安厅在沔阳县召开公审大会,黄标被定性为“大汉奸”,罪证包括通敌、组织伪警、供给日军粮草。 在庭审中,黄标仍坚持说自己并非卖国。“日本人逼我设立维持会,我保的是百姓。二十万银元,我一分没拿,全送去抗日区。”可现场群众没有掌声。有人喊:“你抓过人,还说不是汉奸!”黄标低下头,没有辩解。 行刑前,他请求见当年的地下交通员。据传,这位交通员早已牺牲。公安干警问他还有何遗言,他抬头说:“我活得糊涂,死也得让人知道我不是只为日本人干活。”这句话被记录在案卷中,成了他最后的陈述。 枪响后,尘埃落定。黄标的名字很快被归入“战犯汉奸”名册,定性清晰、结论严厉。可在老区的口口相传中,却流传出不同的版本。 有人说他确实每月送钱支援新四军;有人说那只是避祸之词;还有人说,他既从日本人那儿拿钱,也从共产党那儿捞声誉。 二十多年后,地方档案重查,一部分老干部出面作证,说黄标确实有过援助。1978年地方复查档案时,部分文书显示:“黄标案件证据不全,定性有误。”这一段被广泛引用,有的报刊称他“获平反”,但官方文件并未公开确认。 从抗战到镇反,黄标的命运像摆钟,在两个极端间摇摆。他既是伪政权的成员,又暗中援助抗战力量;既通敌,又抗敌。那句“我不甘心”,像是一种被历史夹缝吞噬的声音。 有人后来写过他的传记,标题叫《两面人黄标》。作者是沔阳本地人,书中一句话很有意味:“在动荡的时代,活下来的人都脏了,只是脏的方式不同。”黄标或许就是这种“不同方式”的代表。 他不是英雄,也不是彻底的叛徒。他代表的是那个时代数不清的“灰色人物”——在枪口和饥荒之间,在民族与家族之间,做出让自己都说不清的选择。 行刑那天,沔阳的天阴得厉害。听说群众散去后,有老人走到刑场边,自言自语:“要真有地下的账簿,那就烧给他吧。”没人知道那话是真是假,但这句话,比所有档案都更让人心里发酸。 七十多年过去,黄标的案子仍留在地方口述史中。有人坚信他无辜,也有人认为他罪有应得。可无论哪一种看法,都指向一个事实——那一代人的命运,没有绝对的黑白。 黄标的故事,不仅是一个汉奸的死,也是一个人在混乱中努力证明自己还活着的挣扎。历史没有给他机会解释,他的那句“不甘心”,成了留在尘土里的最后一声叹息。