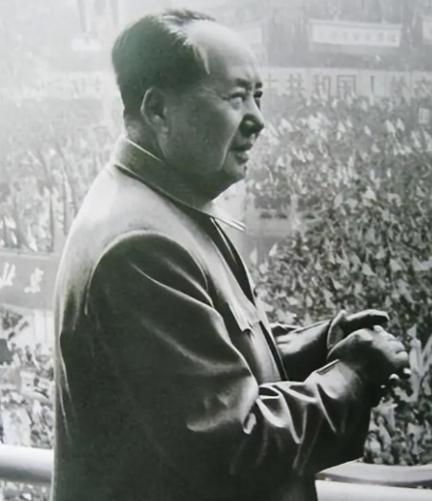

1972年,日本首相田中角荣乘专机抵达北京。机舱门一开,风从华北平原吹来,带着些许紧张的味道。那是二战结束二十七年后,日本首次以官方身份踏上中国的土地。随行的还有日本外相大平正芳和数十位经济官员,行李中装着厚厚的文件,以及当时媒体所说的“战争赔偿意向书”。 北京方面的接待极其谨慎。周总理亲自到机场迎接,场面庄重而克制。田中角荣一行此行的主要目标,是恢复邦交、解除敌对状态、重新开启中日贸易。但在谈判议程里,还有一个最敏感的议题——战争赔偿。 中方内部讨论持续了很久。战争给中国带来的伤痛太深:从南京到武汉,从东北到滇缅,几千万民众死伤,百年积贫被摧毁殆尽。单以经济损失估算,专家测算至少超过1200亿美元。 而日本国内的政治派别则认为:若赔偿过重,将影响战后经济复苏。双方僵持不下。 谈判首日,气氛异常凝重。日方代表提出,愿意提供价值约500亿美元的“经济合作计划”,以贷款、技术援助、贸易额度等形式替代赔偿。 翻译念完数字,现场一片沉默。中方代表低头记录,没有回应。直到会议结束,这个议题都没再被提起。 晚上,周恩来专程向毛主席汇报。文件上写得清清楚楚:日本态度模糊,金额偏低,合作条件多。许多干部认为,日本此举是“象征性赔偿”,不能接受。有的将领直言:“一笔血债,不该用贷款了结。” 毛主席沉默了许久,缓缓开口:“赔不赔,关键看我们要什么。钱能换来什么?日本赔得起吗?他们欠的账,不光是钱。”周恩来明白,主席在思考的不是数字,而是长远格局。 第二天,毛主席在中南海接见田中角荣。会谈一开始,田中角荣先行鞠躬,口气郑重:“给中国人民带来深重灾难,日本政府深表歉意。 ”翻译的声音刚落,毛主席笑了笑:“过去的事,让它过去吧。你们那时年纪还小,不该背这个包袱。”田中角荣明显愣了一下。毛主席继续说:“中国人讲信义。我们要的是朋友,不是敌人。” 几句话,把场上气氛彻底拉开。田中角荣起身,再次鞠躬。谈判进入关键时刻。毛主席指示周恩来:“关于赔偿,全部放弃。”文件当场修改,《中日联合声明》第五条正式写入:“中华人民共和国政府声明,放弃对日本国的战争赔偿要求。” 当这句话被译成日语后,田中角荣明显松了一口气。日本代表团有人当场掩面激动。大平正芳连说数次“感谢中国人民的宽宏大量”。但中方代表团里,却有不少人心存疑虑。毕竟,1200亿美元的损失放弃了,普通百姓能理解吗? 会后,毛主席召集内部干部会议。有人问:“主席,我们的损失那么大,就这么算了?”毛主席停顿片刻,缓缓答了八个字:“以德报怨,化敌为友。” 这八个字,后来被传遍全国。有人立刻明白了主席的深意。战争赔偿固然重要,但中国刚恢复联合国席位,正处于重返国际舞台的关键期。与其拿一笔难以兑现的账,不如换来未来几十年的和平与合作。更重要的是,这一举动让日本彻底放下顾虑,亚洲的格局因此被重新洗牌。 在毛主席的战略眼光下,1972年的中日建交成为世界外交史的一个转折点。放弃赔偿,不是软弱,而是自信——中国不靠索赔赢尊严,而靠实力赢未来。那一年,中国刚经历十年动荡,国力薄弱,外汇储备不足两亿美元。可毛主席明白,要崛起,不能盯着旧账,要向前看。 日本方面从此加快了对华经济合作。1978年《中日和平友好条约》签署,日本开始大规模向中国提供低息贷款,用于基础设施建设。 成昆铁路、宝钢工程、上海化工区,都与那年后的合作直接相关。短短十年间,中日贸易额增长了十倍。事实证明,那笔“被放弃的1200亿美元”,换来了更大的长期收益。 毛主席曾对周恩来说:“朋友要越交越多,敌人要越打越少。”这句话成了外交工作的座右铭。对日本的决策,也让世界看到了中国的大国胸怀。 后来邓小平访问日本时,面对媒体提问“是否后悔放弃赔偿”,他笑着答:“不后悔。那笔账我们已经从未来拿回来了。” 时间到了今天,1972年的那一幕仍被反复提起。有人质疑:那时放弃赔偿是否太慷慨?也有人认为,那是中国崛起的起点。 历史的判断往往要用几十年去印证。如今中日两国互为重要贸易伙伴,正是当年那一挥手的延续。 毛主席的那八个字,并非外交辞令,而是战略哲学——宽容不是屈服,原谅不是遗忘。一个民族能走多远,看他如何面对过去。中国选择了不被仇恨捆住手脚,选择了在风雨中昂首前行。