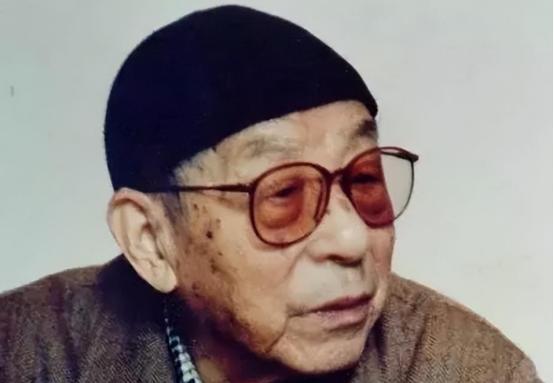

1961年10月27日,69岁的蔡廷锴回到家乡罗定,距离他上次回来已隔16年之久。 花甲近七的老人,步履或许不复当年在淞沪战场的矫健,却带着一身风尘与满心牵挂,踏在了罗定熟悉的红土地上。16年光阴,足够让少年长成青年,让茅屋添了新痕,也让这位历经风雨的爱国将领,从戎马倥偬的战场,走到了和平建设的岁月。 谁能想到,这位归乡的老者,正是1932年淞沪抗战中,率领十九路军浴血奋战的核心将领。当年日军悍然进攻上海,装备简陋的十九路军却凭着一腔孤勇,硬是在闸北、江湾一线阻击强敌33天,打破了“日军不可战胜”的神话。那份铁血荣光,至今仍镌刻在民族记忆里。 16年未归,家乡的变化定然刻在他眼底。或许他会驻足在儿时嬉戏的小河边,看流水依旧;或许会走进熟悉的村落,与白发老者辨认彼此的容颜。战乱年代,他为国家民族奔走四方,辗转粤桂、远赴海外,心中牵挂的始终是这片故土与故土上的亲人。 归乡途中,他必然看到了新中国的新面貌——残破的道路被修整,荒芜的田地种上庄稼,村民脸上少了战乱的惶恐,多了安稳的笑意。这位一生追求民族独立的将领,此刻心中想必百感交集。他曾为推翻反动统治奋起,为抵御外侮拼杀,如今亲眼见山河无恙、百姓安居,便是对他半生抗争最好的慰藉。 史料记载,蔡廷锴始终坚守“爱国爱民”的初心,即便身处逆境,也从未动摇过对国家的忠诚。归乡后,他走访村寨、探望乡亲,听他们讲述土改后的生活变迁,询问农业生产的收成,言语间满是对家乡发展的关切。这份扎根乡土的情怀,与他在战场上的铁血担当,共同构成了这位爱国将领的完整形象。 那个年代的爱国志士,大多有着“达则兼济天下,穷则独善其身”的胸襟,而蔡廷锴更添了一份“知行合一”的执着。从淞沪抗战的临危受命,到后来为民族复兴奔走呼号,再到晚年归乡心系桑梓,他的一生都在践行“为国为民”的誓言。 罗定的山水养育了他刚毅的性格,而他用一生的坚守,为家乡增添了不朽的荣光。69岁的归乡之旅,既是对过往岁月的回望,也是对故土深情的回馈。这份跨越十六年的牵挂,这份贯穿一生的爱国情怀,值得后人永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。