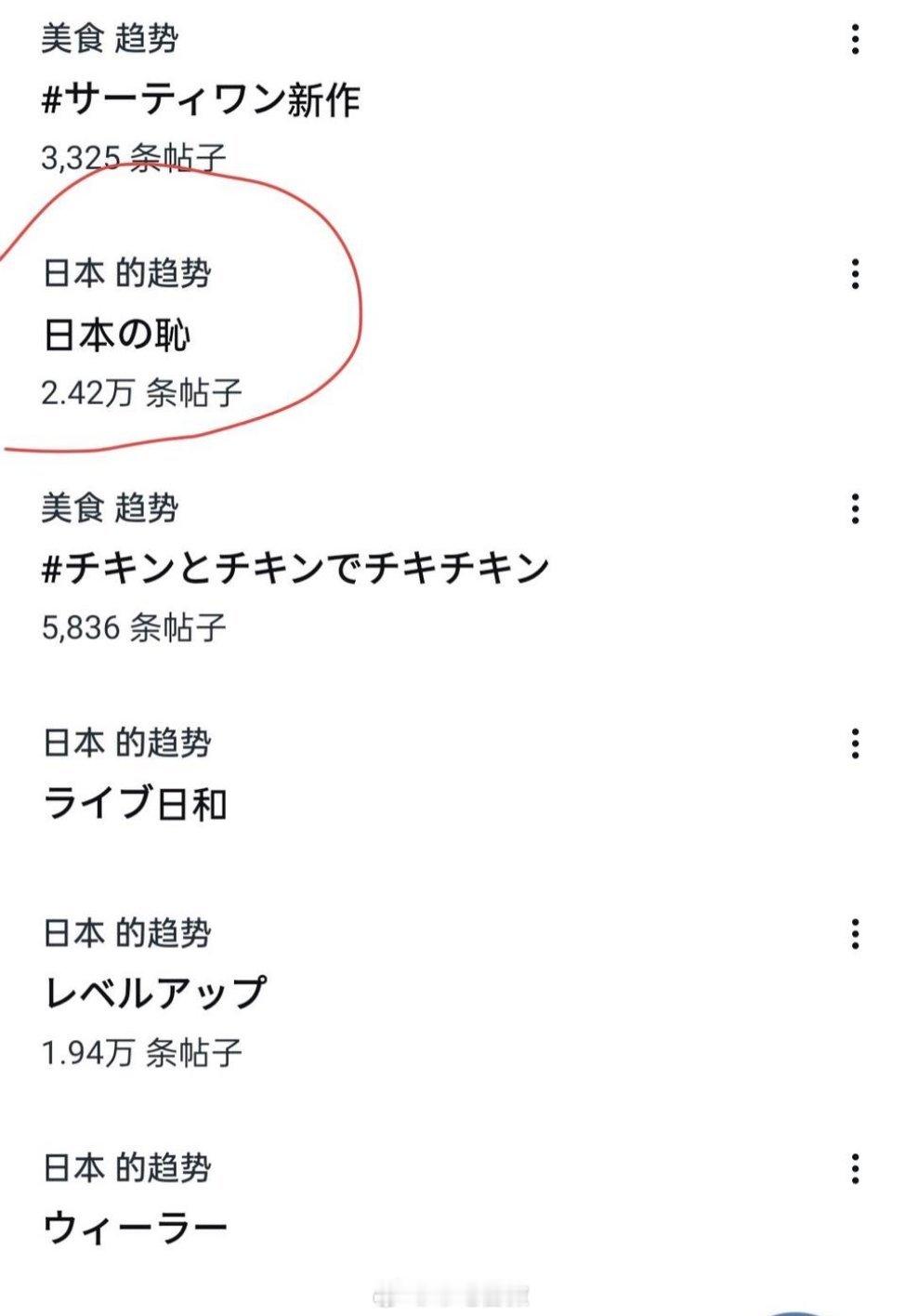

高志凯教授有一次谈起和日本人交流对汉字的看法,问日本人会不会像韩国、越南一样,放弃汉字,采取拼音字母时,日本人的回答是:“坚决不会”。 公元五世纪前后,汉字随中原文化的传播传入日本列岛,当时的日本尚处于原始部落联盟阶段,尚无成体系的文字系统。 彼时的倭国,处在一个仰望中国的阶段,派遣遣隋使、遣唐使学习制度、技术、宗教,连天皇的称谓和律令制度都深受中原影响。 而汉字的传入,在某种意义上,标志着日本书写文明的起点。最初,日本人用汉字书写汉语,逐渐发展为借汉字表达日语语法的“万叶假名”,再演变为平假名、片假名的形式。 在这个过程中,汉字不再只是外来的文化符号,而成为了日本文化生态的一部分。比如“道”、“禅”、“義”、“和”这些汉字,不仅在日本广泛使用,而且成为了日本传统文化中的精神内核。 早在平安时代,贵族女性用平假名写作的《源氏物语》,虽以假名为主,但其中夹杂的汉字承载着高雅、正式和权威的气质。 再往后,武士阶层崛起,重视“义理”、“忠诚”,这些核心价值也多以汉字为表达工具。日本的书法、印章、文人诗词、庙宇匾额,几乎处处可见汉字的身影。可以说,汉字已经渗透进了日本人的精神生活。 到了近现代,随着明治维新之后向西方学习风潮的兴起,日本社会开始讨论是否要放弃汉字,改用罗马字母,甚至一度有“废汉字论”兴起。 然而,这种声音很快在实践中遭遇了现实的反弹。日本的语言结构决定了其表意需求极强,单靠音节文字难以准确表达复杂的概念。 比如,“生”这个字,在不同场景下有“生活”“生命”“学生”等多重含义,而这些含义往往需要依靠汉字才能完成精准区分。一旦全部使用假名或拉丁字母,不但信息密度降低,歧义还会大幅增加,导致阅读效率和文化传承双重受损。 日本人对汉字的坚持,其实也是对自身文化认同的一种坚持。在全球化浪潮中,很多国家开始重新审视本国的文化根基。 韩国在二十世纪中叶逐步废除汉字教育,越南在法国殖民时期转为使用拉丁拼音,虽然在教育普及上获得便利,但在古籍典藏、传统文化继承上却面临断裂式的危机。 日本虽然也曾尝试改革文字系统,但最终还是选择了保留汉字作为核心书写工具,并与假名系统共存。 这种“杂糅”反而成为日本文化的一种独特优势,是他们在现代化与传统之间找到的一种平衡方式。 而中国人看日本人用汉字,也许会生出一种复杂的情感:这明明是我们祖先创造的文字,却在异国他乡焕发出了新的生命力。 汉字作为中华文明的核心标识之一,不仅是语言工具,更是文化载体。它记录了我们祖先的思想、制度、情感和历史,也正因为如此,才在东亚文化圈形成了超越国界的影响力。 而日本之所以“坚决不会”放弃汉字,本质上是因为他们已经将汉字内化为本国文化的有机组成部分。 如果说汉字最初是舶来品,那么现在,它已经成为他们文化之树的根系之一。他们不但没有“拿来主义”地照抄照搬,反而在长期使用中发展出了一整套极具特色的汉字文化体系。 这恰恰是一种文化深度吸收后的体现。如果说汉字是中华文化的基石之一,那么东亚其他国家对汉字的选择和态度,其实也反映了他们对中国文化的态度。 日本的选择,是一种文化认同的体现,是对传统的尊重和对实用的考虑兼而有之的结果。他们没有盲目西化,也没有全盘否定传统,而是通过汉字这个媒介,维系住了文化的连续性和民族的独特性。 从这个角度看,汉字不仅是中国的,也是整个东亚文明的共同遗产。它在不同国家的流变、沉淀与重构,是东亚各国共同参与塑造的文明成果。 而中国对汉字的传承与发展,既是对自身文化的坚守,也是在为区域文明的稳定与延续提供底气。 正因为如此,面对语言文字的现代化进程,我们更需要有文化自信,以汉字为纽带,推动中华文化在新时代焕发新光彩。 素材来源:日本民众称汉字为文化脊梁骨,坚决不放弃 2025年10月23日 09:27 新浪网