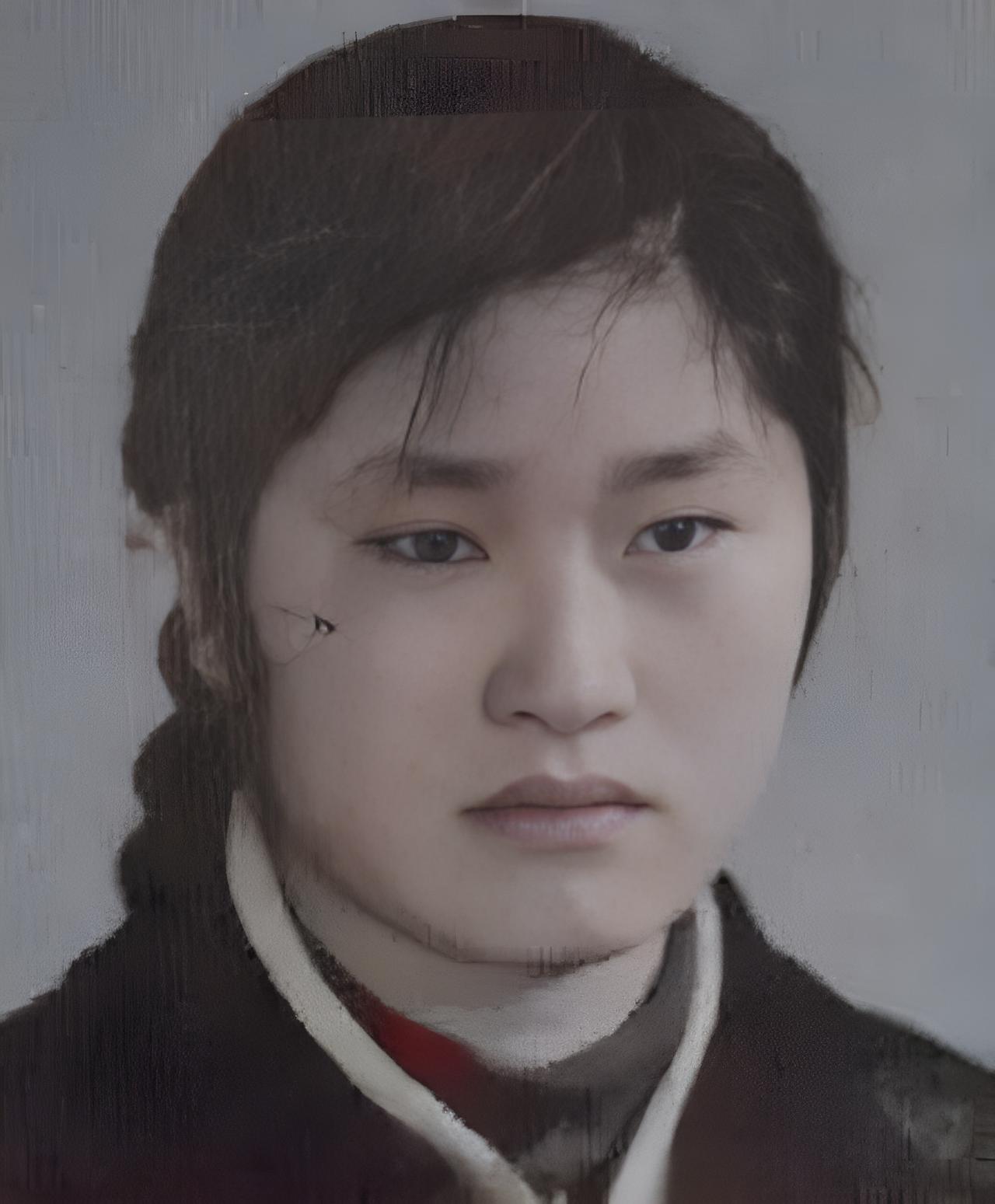

1973年,这名河南初二的女生因为英语试卷背面写了一句“我是中国人,何必学外文”,被老师批评后选择跳水自杀,这件事曾轰动一时,这个女生名叫张玉勤。 1973 年的中国还笼罩在 “文革” 的余波里,教育领域更是被极左思潮搅得混乱不堪。“学外文就是崇洋媚外” 的论调在校园里悄悄蔓延,不少学生打心底里抵触外语课,河南唐河县马振扶公社中学 15 岁的张玉勤就是其中一个。 这个来自付岗村的农村女孩,在班里成绩一直排在末尾,用她班主任杨天成后来的话说,“就是个不太努力的差生”。 当年 3 月杨天成刚调到这所中学当班主任时,张玉勤已经有厌学情绪,麦收后干脆辍学回了家,直到毕业会考临近,堂姐替她求情,才勉强回校备考,想混张初中毕业证。 7 月 10 日下午的英语考试成了悲剧的导火索。监考老师栗玉恕几次催卷,张玉勤对着满纸陌生的字母手足无措,整张卷子没答出几道题,最后赌气在背面写下一串顺口溜:“我是中国的人,何必要学外文,不学 ABCD,还能当接班人。接好革命的班,还埋葬帝修反”。 交卷后她越想越怕,连着找老师要卷子想涂改,却被一口回绝。第二天,栗玉恕把这份只考了 6 分的卷子交给了班主任杨天成。 杨天成当即把张玉勤叫到办公室,让她在全班做检查。据后来中央 5 号文件记载,杨天成在班里当众念了那几句顺口溜,还说了不少讽刺的话:“你写的这个诗可把人木(方言,不要脸)死了”“祁仪出了个诗人李季,马振扶出了个张季,你也算伟大诗人了”,甚至让全班同学背下这些话一起批判。 12 日早上,校长罗长奇又召开两百多人的批斗会,说她 “对抗毛主席革命外交路线”,杨天成两次派人叫她参会,都被她拒绝了。 那天早饭后,张玉勤留下一张请假条就出了门,再也没回来。杨天成发现人不见后,赶紧向罗长奇汇报,学校当即组织学生四处寻找,可直到第二天仍杳无音信。 14 日清晨,张玉勤的哥哥终于在学校附近的虎山水库边找到了她的尸体。唐河县公安局验尸后认定为自杀,调查人员当时就批评杨天成:“要是不连续批评,或许就不会出这事儿”。 出事之后,杨天成先后三次去张家赔罪,学校送去 100 元抚恤金,张玉勤的父母虽悲痛欲绝,最终还是原谅了老师。罗长奇和杨天成主动写了检查,南阳地区教育局起初认为这只是工作方法问题,批评教育就行,不负刑事责任,事件本已渐渐平息。谁也没想到,几个月后事情会彻底失控。 这年 8 月,全国接连出现 “张铁生交白卷”“黄帅日记” 等事件,教育领域的 “反右倾回潮” 风声越来越紧。唐河县教育局在全省教育会议上把这事当典型发言,省教育局的内部简报递到了中央,被江青等人看到。 1974 年 1 月,迟群、谢静宜受指派赴马振扶调查,压根没见杨天成就草草形成报告,将事件定性为 “修正主义教育路线迫害学生”。1 月 31 日,中共中央下发 5 号文件,将这起学生自杀事件上升为政治事件。 两个月后,罗长奇和杨天成被捕入狱,这所被罗长奇为纪念人大召开而改名的 “四一中学”,还被调查组误以为是 “排到第 41 的大学校”,闹了场荒诞的误会。 在中央文件的推动下,全国教育系统掀起 “批判修正主义” 的浪潮,数万忠于教育的教师遭到批斗、处分,不少学校停课闹革命,教育质量一落千丈。杨天成后来叹着气说:“学生是受害者,我们这些老师何尝不是?” 直到 1977 年 10 月,河南省委才根据中央指示为两人平反,在唐河县召开万人大会宣布决定。此时的杨天成和罗长奇已蒙冤三年,走出监狱时恍如隔世。而张玉勤的坟头早已长满青草,杨天成后来每次接受采访,都会带着记者去坟前看看,眼角泛着泪说:“毕竟是我的学生,责任推不掉”。 这起被称作 “马振扶事件” 的悲剧,成了那个时代教育乱象的缩影。《唐河县教育志》专门记载了事件始末,连中央 5 号文件原文都附在其中。 改革开放后,当外语学习重新被纳入教育正轨,人们才更清晰地看到,这场悲剧里没有绝对的 “坏人”:15 岁的张玉勤被极左思潮裹挟,把学外语当成 “崇洋媚外”;杨天成和罗长奇的批评确实简单粗暴,但初衷也是想纠正学生的思想;而最荒诞的是,本可避免的悲剧被政治力量无限放大,最终酿成波及全国的教育灾难。 如今再提起张玉勤的名字,年轻一代大多茫然,但经历过那个年代的人,不少还能顺口背出她写在试卷上的顺口溜。这个农村少女的生命永远定格在 15 岁,她的悲剧像一面镜子,照出了极左思潮对教育的扭曲,照出了教师沟通能力的缺失,更照出了个体在时代洪流中的脆弱。 1979 年事件彻底平反后,教育界开始反思:教育从来不是批判和上纲上线,而是耐心引导与生命尊重。 张玉勤的坟茔早已淹没在岁月里,但她用生命留下的教训,却成了中国教育史上不可磨灭的印记。它时刻提醒着后来者:任何时候,教育都该守护成长而非摧毁心灵,尊重生命永远比 “纠正思想” 更重要。

![网友:“我家逆子写的,老师天天让我去学校[哭哭]”](http://image.uczzd.cn/4692510289425761030.jpg?id=0)