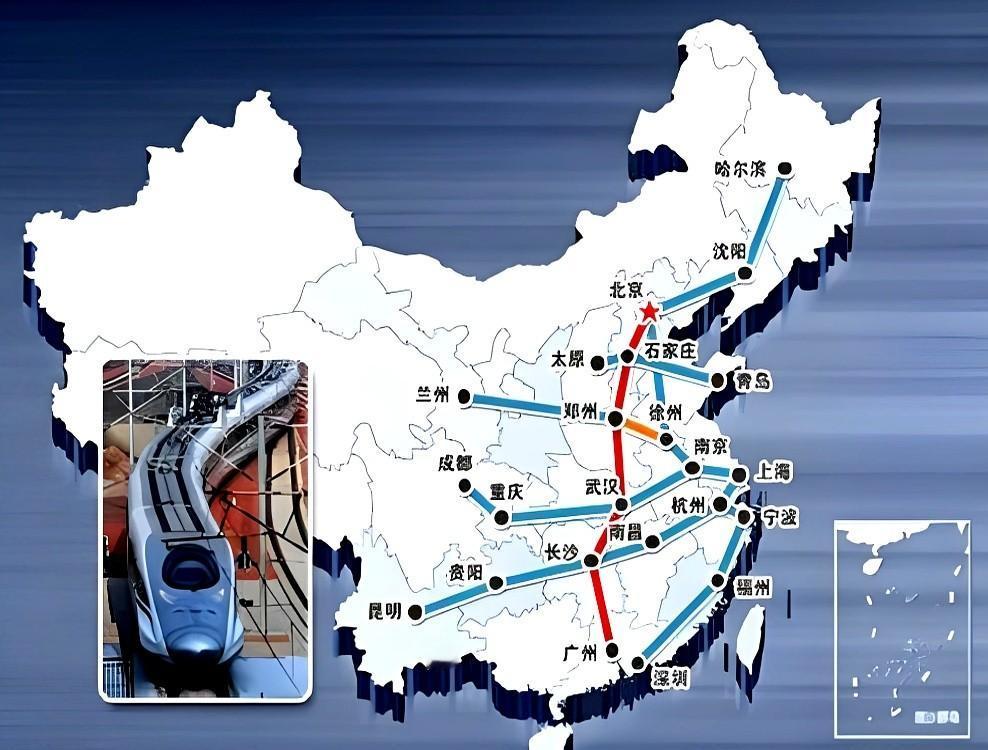

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国? 最根本的原因只有一个,那就是穷!这里说的穷,不是指西方政府没钱,而是那些握着高铁技术的企业早就快揭不开锅了,不把技术拿出来换订单,日子根本过不下去。 2000年前后的西方高铁市场早就没了奔头。该修的线路基本都修完了,人口就那么多,流动需求也趋于稳定,新开工的项目屈指可数。 那些号称掌握核心技术的巨头们,比如德国西门子、法国阿尔斯通,手里的技术再好也变不成现金。 生产线停一天亏一天,研发投入砸进去连个水花也见不着,财报上的亏损数字越来越难看,有的企业甚至到了靠变卖资产续命的地步。 法国阿尔斯通后来被美国GE盯上要收购,就知道当时的日子有多难熬,高铁业务早就成了拖累业绩的包袱。 就在这些企业愁得头发都快掉光的时候,中国抛来了一个史无前例的大蛋糕。2004年,铁道部启动时速200公里动车组招标,一开口就要140列,这可是当时全球最大规模的一次性高铁采购。 对于那些快饿肚子的西方企业来说,这订单简直是救命的粮草,谁能抢到手,至少能缓过来好几年。 但中国可不是冤大头,招标一开始就把规矩定死了:关键技术必须转让,价格得是最低的,还得用中国品牌。这三条规矩一下来,西方企业心里再不愿意也没辙。 当时有四家有技术的企业盯着这块肥肉,德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪,可中国只指定了南车、北车两家企业对接。这就形成了“四抢二”的局面,等于把这些企业架在火上烤,想不降价、不转让技术都难。 德国西门子一开始还端着架子,觉得自家的Velaro平台技术没人能替代,报出的技术转让费高达3.9亿欧元,原型车单价也喊到3.5亿元人民币。结果中国根本不搭理它,直接转头和其他企业谈。 西门子一看真要丢了订单,赶紧慌了神,没过多久就主动降价,把技术转让费砍到8000万欧元,原型车单价也降到2.5亿元人民币,乖乖答应了所有转让条件。 这段博弈后来还被写进斯坦福商学院的教案,成了国际商业谈判的经典例子,说白了就是“穷”逼得他们放下了身段。 那些看似先进的高铁技术,在西方本土其实已经成了“食之无味弃之可惜”的存量技术。他们手里早有更先进的技术储备,转让出去的那些既能换钱,又不影响自身的技术领先地位,反而能靠后续的配件供应、技术服务继续赚小钱。 就像日本川崎重工转让的E2系新干线技术,在日本已经运营多年,与其让技术躺在库里贬值,不如卖给中国换现金流,还能落个“技术输出”的名声。 更现实的是,当时的国际经济环境让这些企业根本没别的选择。2000年初互联网泡沫破裂后,西方经济增长乏力,企业投资意愿低迷,没人愿意再砸钱到高铁这种重资产行业。 中国提出的高铁建设规划却堪称宏伟,到2020年要建成1.6万公里以上的线路,这种持续的大规模需求,放眼全球只有中国能拿得出来。 对于西方企业来说,失去中国市场就等于失去了未来十年最大的增长点,别说转让技术,就算条件再苛刻点,他们也得咬牙答应。 中国当时的策略也掐准了他们的命门。铁道部搞集中采购,让国内企业拧成一股绳,避免了内部竞争抬价,把谈判主动权牢牢抓在手里。 企业要想合作,就得把技术交底,从设计图纸到制造工艺,甚至连零部件的供应商都得交代清楚。 四方公司搞的“1∶2∶17三段论”生产模式,先看外国人干,再自己学着干,最后独立干,就是靠着这些转让的技术一步步摸透了门道。 那些西方企业当时大概觉得,转让点技术换点订单,不过是给中国当个“小学徒”的机会,根本没料到中国能把技术消化吸收再创新。 可对他们来说,眼前的“穷”才是最要命的,先拿到订单活下去,哪顾得上以后的竞争。毕竟对一家快揭不开锅的企业来说,真金白银的订单远比虚无缥缈的“技术壁垒”实在得多。 这就是他们愿意把先进高铁技术转让给中国的核心原因,说到底都是被“穷”逼出来的无奈选择。