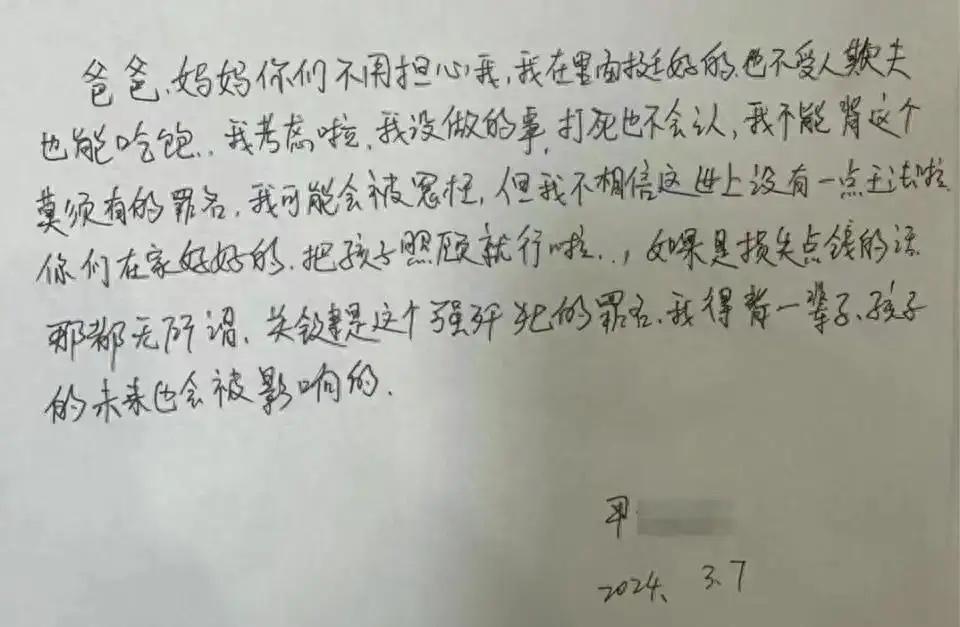

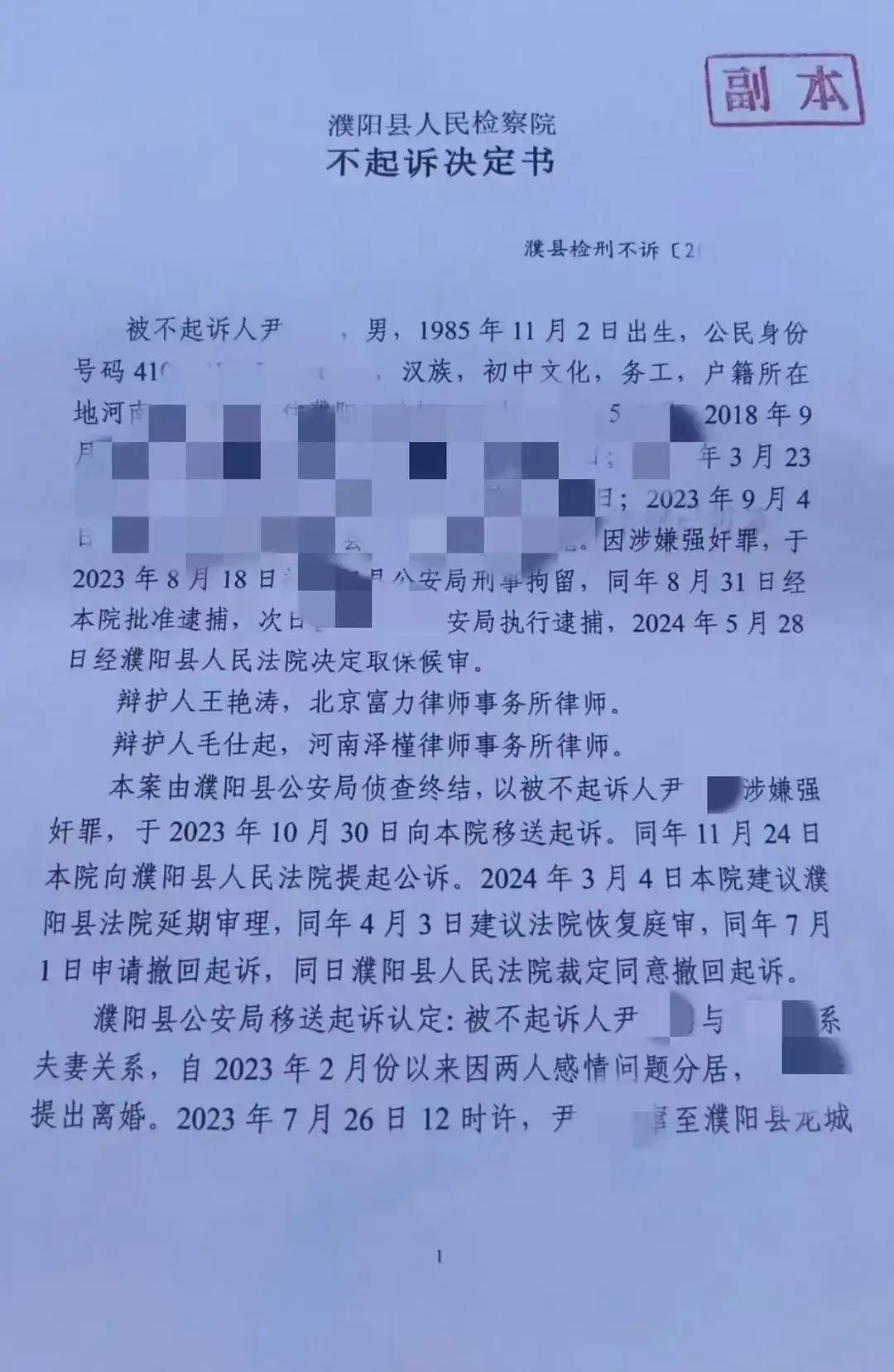

河南濮阳,男子与妻子产生矛盾后,妻子起诉离婚。法院未准予离婚后,妻子控诉男子婚内侵犯了自己。男子被警方以强奸罪立案后,检方撤回起诉,理由是证据不足。事后,男子申请国家赔偿。目前,男子已经获得国家赔偿。 河南濮阳的清晨,路灯还没彻底退去黄昏的阴影,尹某站在自家门口,手指有节奏地敲着手机屏幕。时间指针往前跳动,往昔的相遇像翻阅久远的相册:2012年,尹某在濮阳县城遇见了武某,两人一见如故,相知相爱,彼此以为找到了愿意同行一生的伴侣。但生活并非像电影里那样顺风顺水,矛盾像夜里的潮水,渐渐吞没了两人的甜蜜。 法院未准离婚的判决,仿佛给这段婚姻按下了暂停键。武某决定用法律的语言,让真相有机会被看见。她在诉状里指称婚内遭遇侵犯,诉诸法庭,希望以此为起点,寻回一份属于自己的安全感和独立。此事迅速成为当地热议的话题,也把普通家庭的隐私与社会对性别议题的关注推向了前台。 然而,案件的发展并未如外界预期那般直线升降。警方在立案调查后,检察机关撤回起诉,理由是证据不足。舆论的浪潮一度高涨——有人质疑检方的判断,有人担心无辜者因此受伤。对于当事人来说,这是一场漫长而孤独的拉扯:既要坚守自身的清白,也要面对亲友的评断与质疑。此时的尹某,像许多普通人一样,只想有一个公正而明确的结论。 在这一切尘埃尚未落定之际,国家赔偿的消息传来。经司法程序认定,因错误的起诉与调查导致的侵害,尹某获得了国家赔偿。这一结果不是为了给某一段关系“翻案”,而是对制度的一次修正:当证据不足以支撑刑事指控时,个人的名誉与自由受到的损害应有回归的路径。这份赔偿,既是对尹某个人的安抚,也是对社会信任的修复。 站在更广的视角看,这起案件折射出三个层面的现实:一是“无罪推定”的法治底线需要被持续守护,避免因情绪风暴而把人推向不可逆的境地;二是受害者的正义要有可持续的保护机制,确保她们在安全与尊严之间获得必要的支持;三是司法纠错的机制要高效透明,给经历过误判的人一个回归社会的出口。这并非为错误案情辩护,而是对人性与制度的共同照亮——在复杂的社会情境里,善意与公正并非对立,而是同一枚硬币的两面。如今,尹某已经走出阴影,重新走上生活的轨道。他对自己、对家人、对社会的坦诚也让周围人明白:当法律的天平因证据而保持平衡时,社会的温度也会随之升高。人们开始在讨论区、在街巷里,谈论的不再只是“谁对谁错”,而是怎样让制度变得更人性、让每一个普通人的生活不再因误解而受伤。 这场风波留下的不只是一个赔偿的数字,更是一种对未来的期望:在濮阳这座中原小城,关于家庭、关于权利、关于正义的讨论,正在以更理性、更温和的方式继续展开。你怎么看待在类似纠纷中“证据、名誉与救济之间的平衡”?你认为什么样的制度安排,能够让受害者得到应有的保护,同时不让无辜者的生活遭遇不可逆的打击?欢迎在评论区分享你的观点。丈夫怒斥要离婚 合法离婚