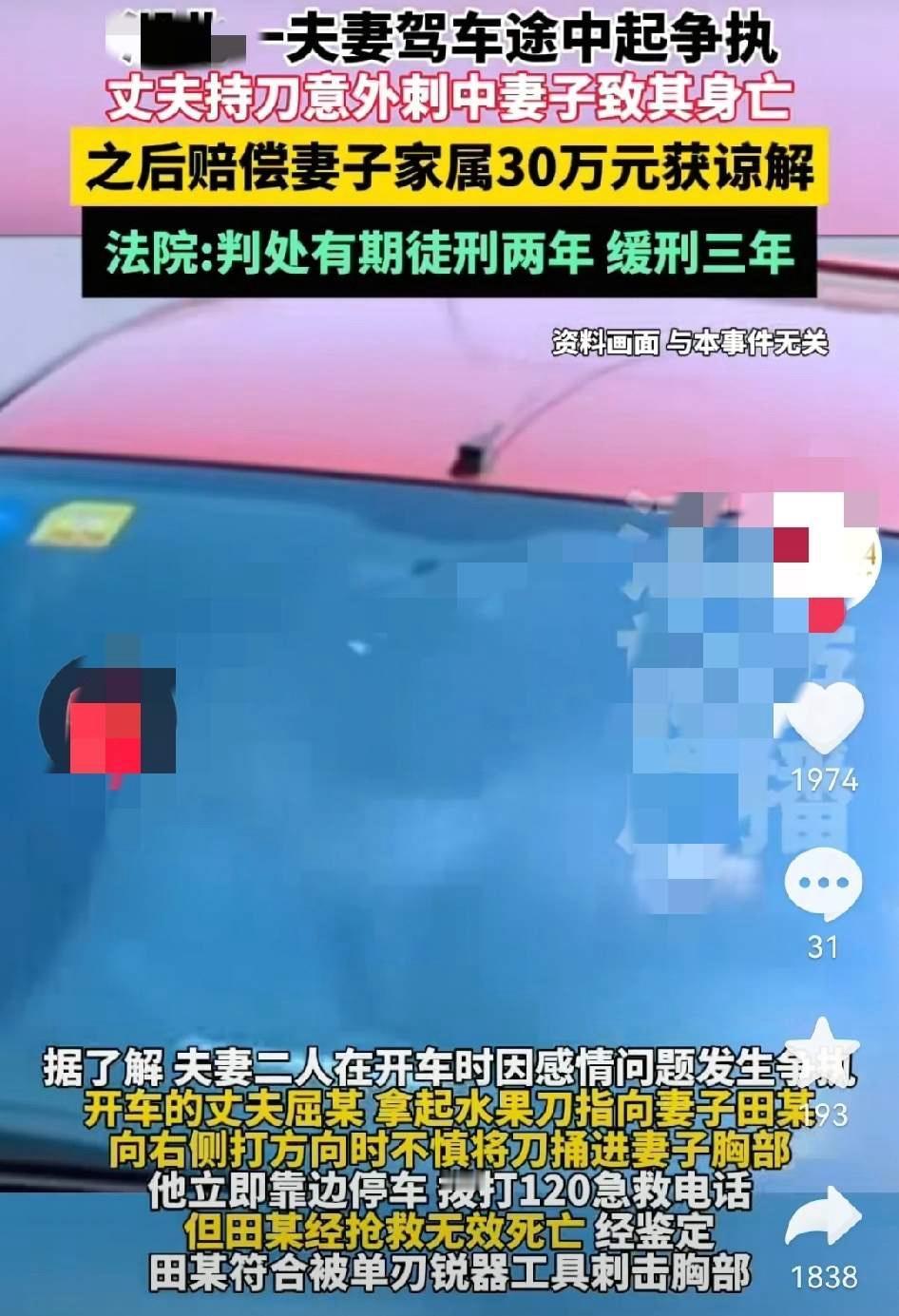

湖北鄂州,男子高速开车时,因感情问题与妻子争吵,竟然用单刃水果刀指着妻子。不曾想,向右侧打方向时,刀捅进妻子左胸部。事后,妻子死亡,男子先以涉嫌故意伤害罪被刑拘,后改为过失致人死亡罪获刑。这是怎么回事呢?(来源:深圳新闻网) 根据深圳新闻网2025年10月报道,发生在湖北鄂州的高速路上,一名男子因与妻子田某因感情问题发生争执,竟拿出单刃水果刀指向妻子。随着车辆在左道超车的情形中向右打方向,刀身刺入妻子胸部,造成田某死亡。事发后,男子最初以故意伤害罪被刑拘,后经司法程序又改为过失致人死亡罪并获刑。这其中,这一法律“转折点”到底意味什么?值得用心解读。 首先,为什么会从“故意伤害致人死亡”改为“过失致人死亡”?在刑法体系里,区分三类核心犯罪要素:主观方面、客观行为和因果关系。故意杀人或故意伤害致人死亡,需要具备“主观故意”这一要素,即行为人有杀人或伤害致死的直接意图;并且其行为与死亡结果之间存在直接因果关系。若法院认定被告人并非以“杀人”为直接目的,而是在情绪失控、冲动下实施暴力,且对死亡后果的发生并非明确预期或直接追求,则可能在主观方面不足以支撑故意杀人或故意伤害致死的定性,从而改判为过失致人死亡,即“对危险结果的发生未尽注意义务,导致死亡的结果”,这也就解释了为何情节和定性会出现转变。 其次,情节的认定并非简单的“谁动刀、谁致命”的机械对照。一个人在高速情境下因冲突而挥刀,可能被认定具备“伤害故意”这一主观要素,但如果证据显示其杀人或致死的直接目的并不明确,且死亡的最终原因在于复杂的因果链条(例如冲突中的举动、路况、他人介入等),法院可能在量刑与定性上进行细化调整。这种处理并非对暴力行为的纵容,而是试图在依法追责的同时,充分考虑案情的真实动机与直接因果关系。 第三,这起案件也提醒公众对情绪极端状态下的行为后果保持清醒认知。家庭矛盾、情感裂隙若升级为暴力,往往不仅伤及当事人,还可能波及无辜者的生命安全。司法的介入,既是对受害者的公正追究,也是对社会成员的警示:暴力无法解决问题,冲动只能把人逼入不可挽回的深渊。更重要的是,制度层面应为高风险群体提供早期干预与援助渠道,家庭矛盾中的求助、心理疏导、法律援助,应成为日常常态。 从读者角度看,这条新闻引发的情绪共振很强:愤怒、同情、对制度的信任与质疑交织在一起。有人会问,若有更早的干预、更及时的求助,是否就能避免这场悲剧?也有人会质疑司法是否在情感与法律之间找到了“最合情合理”的落点。无论观点如何,这类报道的意义,在于让公众看到司法在复杂人性面前的审慎和人性关怀:对被害者家属的安抚、对施暴者的依法惩戒、对社会秩序的维护。 最后,给正在阅读的你一个思考点:遇到家庭矛盾和情绪冲突时,你会选择哪种方式寻求帮助、缓解冲突?是走向对话、寻求第三方介入,还是联系专业机构进行心理咨询?社会、学校、社区能提供哪些更有效的支持?请在评论区留下你的观点和建议,让这类事件成为提升社会温度的契机,而不是仅仅成为议论的题材。 如果你愿意,我也可以把这类事件的分析做成系列,聚焦法律要点、情感健康、以及风险预防,让文章在传播中传递更多“正能量”和可操作的社会帮助信息。你对下一篇希望聚焦的角度,是否想要从家庭教育、心理干预,还是司法公开与受害者支持来展开?湖北伤人事件 武汉鄂州