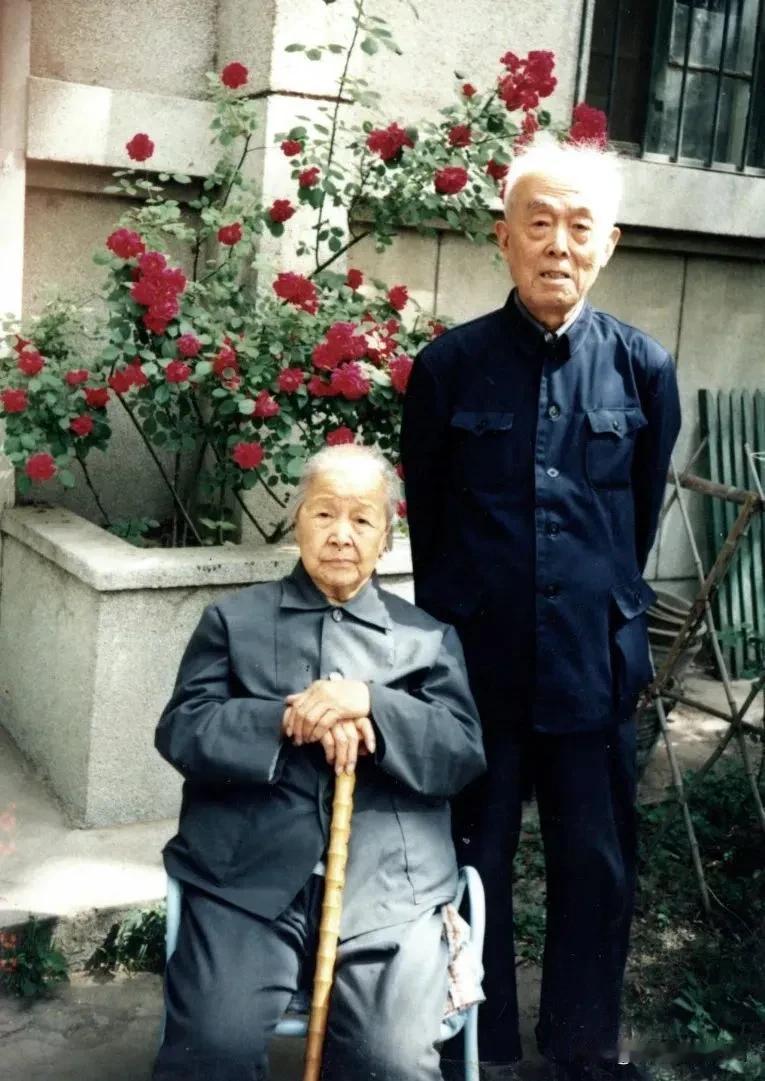

1964年,北大教授季羡林听说妻子彭德华要来北京,连夜把家里的大床换成了单人床,当着邻居的面撂下狠话:“我就是死也不和她睡!” 谁也没想到,这张单人床后来摆了三十年,直到彭德华走了都没再合起来。 没人知道,季羡林和彭德华的婚事,打一开始就裹着“身不由己”的底色。 1929年,18岁的季羡林刚考上清华大学,还没来得及感受校园的自由,就被家里一封急信叫回山东临清——父母要他娶彭德华。彭德华比他大4岁,没读过书,只会说一口临清方言,连自己的名字都写不利索。 季羡林心里装的是泰戈尔的诗、西方的哲学,对这门包办婚姻,他说不上恨,却满是抵触,可看着父母期盼的眼神,他还是点了头。 婚后没几个月,季羡林就返校读书,后来又远赴德国留学十年。这十年里,彭德华没离开过临清老家,一边伺候瘫痪在床的婆婆,一边拉扯两个年幼的孩子。 农忙时她跟着村民下地割麦,手上磨出血泡也不吭声;农闲时就坐在纺车前纺线,换些钱给孩子买课本;婆婆半夜咳嗽,她起来端水喂药,一守就是半宿。 有人劝她给季羡林写封信诉诉苦,她却摇头,说“他在外面读书不容易,别让他分心”——其实她连信封都不会写,只能托识字的邻居帮忙,可每次话到嘴边,又都改成了“家里都好,你安心”。 1964年彭德华来北京时,手里拎着两个鼓囊囊的布包,一个装着给孩子做的棉衣,一个塞着季羡林爱吃的炒花生和腌萝卜干。 她以为到了北京,就能像村里其他夫妻一样,守着丈夫过日子,没料到刚进门,就看见季羡林雇人搬着新的单人床进来。邻居凑过来劝,说“夫妻哪有分床睡的”,季羡林却红着脸硬邦邦扔出那句话。 彭德华没哭也没闹,只是默默地把自己的行李挪到墙角,找木匠打了张窄窄的木板床,放在单人床旁边。 往后的三十年,这两张床就成了家里固定的风景。季羡林每天清晨五点就坐在书桌前看书,彭德华轻手轻脚地做好粥,摆上咸菜,从不去打扰; 他夜里研究学术到凌晨,桌上总留着一杯温好的白开水,是彭德华睡前倒的;他的书桌上堆得满是古籍和手稿,彭德华从不碰,只在他出门后,用软布轻轻擦掉上面的灰尘; 有一次季羡林的眼镜腿断了,急得团团转,彭德华在他常坐的椅子底下找到断片,拿着去胡同口的修配铺,蹲在那里等了两个小时,回来时手都冻红了。 季羡林嘴上没说什么,行动却慢慢变了。他会主动告诉彭德华“今天要去学校开会,晚点回”; 看到她缝衣服时眼睛花,默默买了副老花镜放在针线筐上;冬天暖气不热,他会把自己的暖水袋递给她,说“我火力壮,不用”。 只是那两张床,始终没合在一起——他不是不想,是拉不下脸,也习惯了这种“隔着距离的陪伴”,总觉得日子还长,总有机会跟她说句软话。 1994年彭德华查出重病,住进医院。季羡林每天都去,一开始站在病床前手足无措,不知道怎么帮忙。 护士教他给病人擦手,他笨拙地捏着毛巾,动作轻得像怕碰碎瓷器;彭德华吃不下饭,他就去食堂买小米粥,一勺一勺吹凉了喂;夜里守在病床边,他趴在床边睡着了,手里还攥着彭德华没织完的毛衣针。 彭德华清醒时,拉着他的手说“家里的煤球在阳台,记得添”“你的围巾在衣柜第三层”,季羡林点头,眼泪第一次掉在她的手背上——他这才发现,自己这辈子研究了那么多深奥的学问,却连家里的琐事都要靠妻子记着,而他对她的关心,少得可怜。 彭德华走后,季羡林没把那两张床挪走,单人床还保持着原来的样子,铺着他习惯的蓝格子床单,旁边的木板床也没动,叠着彭德华的旧棉袄。 后来他在《赋得永久的悔》里写:“我这一生,欠她的太多。她跟着我,没享过一天福,我却连一句像样的感谢都没说过。” 他时常坐在书桌前,看着那两张床发呆,想起当年撂下的狠话,心里像被针扎一样疼——他终于明白,自己当年的固执,不是不爱,是不懂怎么去爱,等懂了的时候,却再也没机会弥补。 那张摆了三十年的单人床,藏着季羡林一生的遗憾。它见证过一个文人在情感里的笨拙,也见证过一个女人默默的付出。 很多时候,我们总以为日子漫长,总把最直接的伤害给了最亲近的人,直到失去才发现,那些被忽略的日常,那些没说出口的温柔,才是最该珍惜的东西。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。