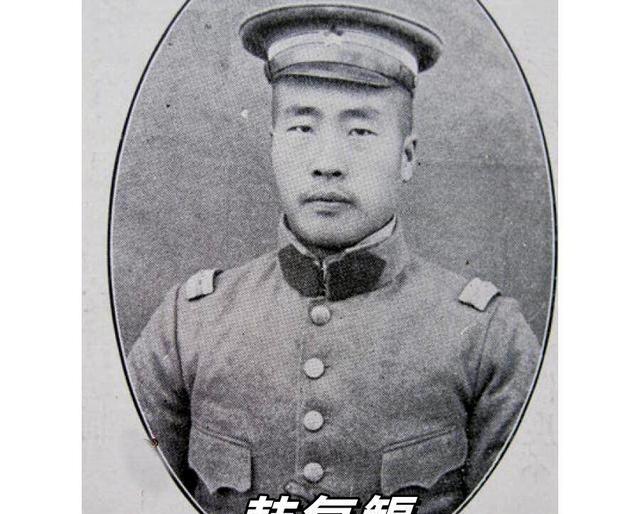

晚年的傅冬菊,作为傅作义的女儿,北平和平解放的功臣,成功解放北平后,本该平步青云的她竟然做出了让无数人大为震惊的选择。 如果说北平的和平解放是一场没有硝烟的政治博弈,那么在这场博弈中,有一位看似柔弱却极具影响力的女性,发挥了关键作用。 很多人熟知傅作义作为“起义将军”在历史转折中的重要地位,却很少有人注意到,在他的背后,有一位女儿默默策划、奔走斡旋,一次次在关键时刻站出来,发挥了不可替代的作用。 她就是傅冬菊,傅作义的女儿,出身将门,却对新的时代怀抱热情,她的智慧和勇气在和平解放北平的过程中,起到了重要的推动作用。 1924年,傅冬菊出生在山西太原的傅家大院。 她的童年伴随着战火与社会动荡,父亲傅作义常年驻守军营,母亲则带着她在北平、太原等地辗转。 “九一八”事变发生时,年仅七岁的傅冬菊随母亲来到绥远。她亲眼目睹父亲率部抗击日寇的场景,看着士兵们在战场上浴血奋战,这些景象在她幼小的心灵中埋下了对和平与安定的深切渴望。 1937年,全面抗战爆发,傅作义率部在绥远、山西等地与日军展开激烈战斗。 十三岁的傅冬菊随母亲辗转来到重庆,进入南开中学就读。 在这里,她接触到了《新华日报》等进步刊物,开始关注国家命运与民族前途。她与几位志同道合的同学秘密成立了“号角社”,利用课余时间排演抗日话剧,并组织募捐支援前线士兵,这些行动虽小,却悄悄在校园内播撒了抗争的种子。 1941年,傅冬菊考入西南联合大学外语系。在这里,她结识了中共地下党员,开始系统学习马克思主义理论,经常与进步同学讨论时局,对国民党政府的腐败与专制有了更加深刻的认识。 抗战胜利后的1945年,傅冬菊面临人生的关键抉择。父亲傅作义希望她赴美国深造,甚至委托胡适为她办理护照,但她毅然选择留在国内,进入天津《大公报》担任记者。 在报社,她撰写了大量揭露社会黑暗、呼吁和平与民主的文章,成为关注社会问题的一名年轻声音。 1947年,在中共地下党员的引荐下,傅冬菊秘密加入中国共产党。组织安排她继续留在《大公报》,以记者身份开展情报工作。 她以采访为名,频繁出入军政要员府邸,将掌握的机密信息暗中传递给党组织,为未来解放北平做铺垫。 1948年,解放战争进入战略决战阶段。此时,傅作义统帅数十万大军驻守平津,而北平和平解放的关键,则与傅冬菊密切相关。 她被组织派遣回北平,与父亲傅作义接触,但傅作义对突然回来的女儿心存戒备——他已注意到书架上那些马克思主义书籍以及有关党的报刊。 傅冬菊并未急于表明立场,而是以细致入微的日常照料慢慢消融父女之间的隔阂。 通过生活中的点滴关心和陪伴,她逐渐赢得了父亲的信任,为后来顺利完成使命奠定了基础。 建国初期,傅冬菊在新华社担任新闻编辑,随后调入人民日报社继续从事新闻工作。 此时的她,不再是那个在暗处奔走的地下情报员,而是以笔为武器、以文字为工具,将信息传递给社会,继续用自己的方式为国家贡献力量。 相比那些战功赫赫的将军,傅冬菊始终选择站在光与影的边缘,从不争抢功名,也不追逐名利。她的信仰,不是表面的光环,而是深深刻在骨子里的坚定。 无论是在战时执行秘密任务,还是和平年代默默编辑新闻,她始终保持着高度的责任感与专注,丝毫不曾懈怠。 傅冬菊,这位将门之后的女性,以柔克刚,以沉默坚守,成为和平与理性的象征。 她没有将自己的名字写进功劳簿,却在无数人的心中留下了深刻印记。 她用自己的一生证明:真正的英雄,不必站在聚光灯下;真正的信念,不在喧嚣与风浪中炫耀,而是在风平浪静时仍坚守初心。