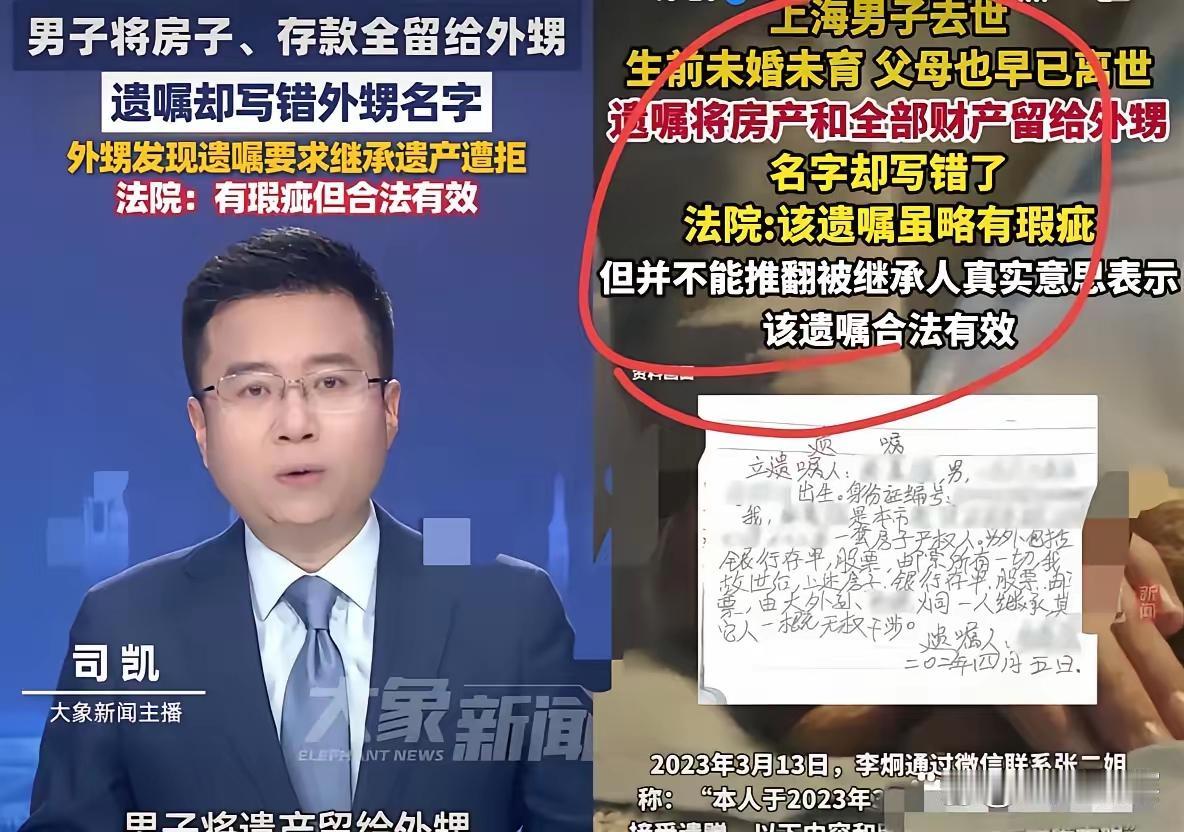

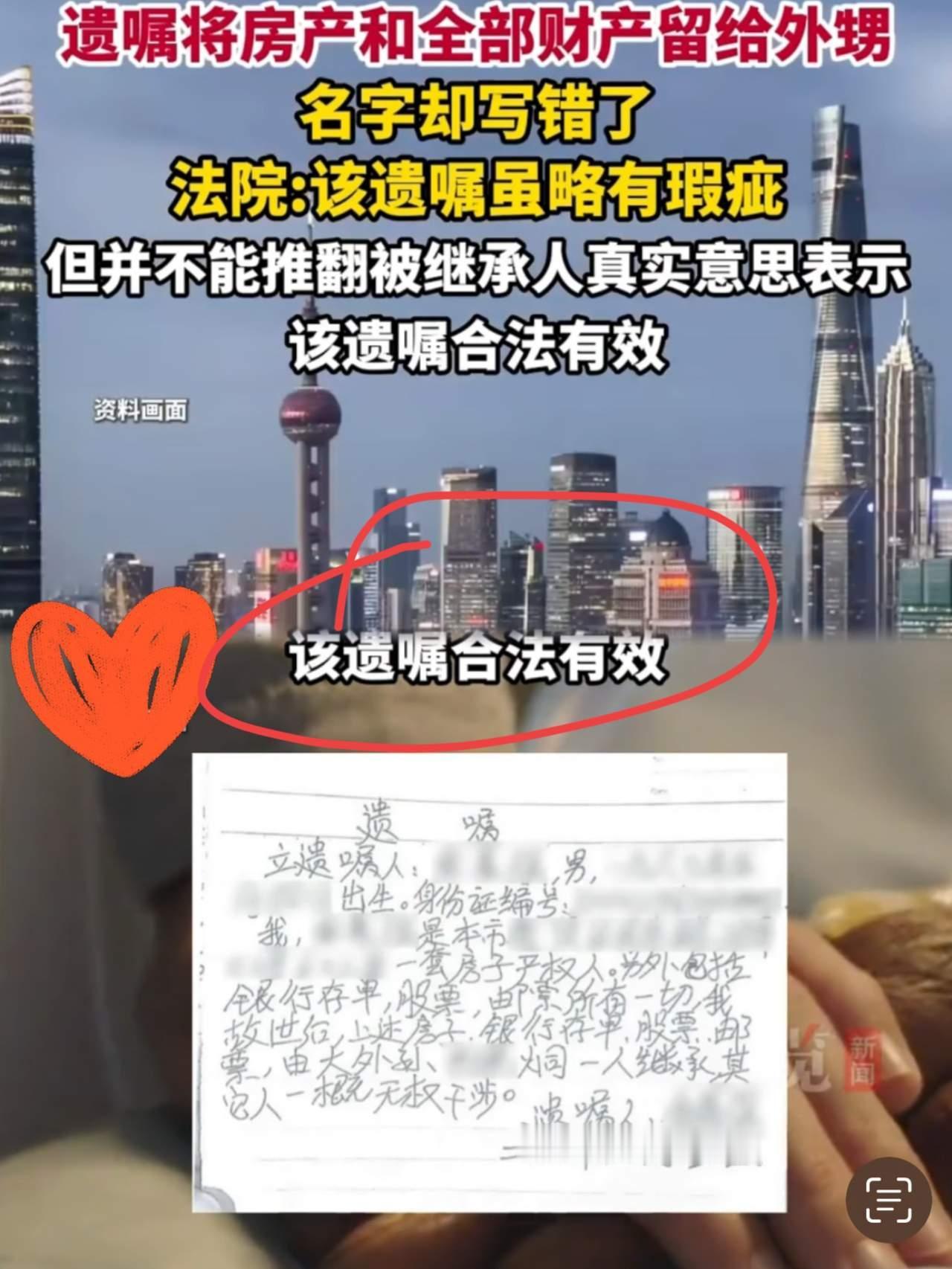

这年头,亲情在利益面前,有时候薄得像张纸。 上海静安区一位张老先生,一辈子没结婚也没孩子,老了病了,床前伺候的竟是外甥小王。亲姐姐呢?偶尔露个面,问得最多的是“存折放哪儿了”“房子过户没”。 张老先生走得突然,脑梗发作没抢救过来。人刚火化,俩姐姐就带着户口本、房产证,直奔公证处。嘴里还念叨着:“咱家就剩这独苗弟弟,遗产不给亲姐姐给谁?” 她们没想到,小王从舅舅衣柜夹层里,摸出一张皱巴巴的作业本纸。 上面铅笔写的字歪歪扭扭:“我走了以后,全部东西都给大外孙(甥)小王。他对我最好。” 落款是张老先生的签名,日期是2022年冬天——他最后一次住院前。 俩姐姐当场炸了锅。 “大外孙?连外甥俩字都写不对,这能算数?” “名字写成‘王明’(实际叫王铭),错别字一堆,法官你看这能当真?” 大姐更直接:“谁知道是不是他自己编的?我弟小学毕业,能写这么潦草?” 法庭上,法官翻来覆去地看那张纸。 铅笔印子深浅不一,有的笔画抖得像蚯蚓,但每一句都是大白话:“小王天天给我擦身子,半夜送医院,比我亲儿子还亲。”“姐姐们忙,我不怪,但我的东西得给真心待我的人。” 法官问了句关键的:“老人写遗嘱时,神志清楚吗?” 邻居作证:那阵子张先生虽然病重,但脑子清醒,常坐在楼道口说“外甥比亲生的还靠谱”。 社区护士也记得:老人输液时念叨过,“谁对我好,我心里有本账”。 更扎心的是对比。 法院调取的就医记录显示:张老先生最后三年住院8次,每次陪护签名都是“王铭”。俩姐姐的签名,只在一次病危通知书上出现过。 小区保安都看不下去:“小王经常半夜跑来,手里拎着粥和药。两个姐姐?过年都见不着几回!” 最终判决一点没拖泥带水: 手写遗嘱有效!房子、存款、养老金余额,全部归外甥小王。 法官说得实在:“法律承认自书遗嘱,重在真实意思表达,不是考书法。老人写字吃力,正说明是他亲笔。错字不影响核心意愿——财产留给照顾他的人。” 俩姐姐不服,当庭嚷嚷要上诉。 小王红着眼眶说了句:“舅舅生前你们不来,走后争财产最积极。我伺候他,从来不是图这个。” 这事儿在网上炸了锅。 有人骂姐姐们“吃相难看”,有人夸外甥“好人有好报”。 更多人在反思:多少家庭为争遗产撕破脸,却忘了老人最怕的不是死,是孤单。 法律其实早就划好了道儿——《民法典》白纸黑字写着:尽主要赡养义务的,可以多分遗产;有遗嘱的,优先按遗嘱办。 说白了,血缘只是起点,不是终点。天天端药送饭的人,比十年不见的“血脉至亲”更该被善待。 张老先生的遗嘱里,还有句没被媒体重点报道的话:“小王陪我走最后一段路,让我觉得没白活。钱给他,我放心。” 也许对老人来说,遗产不是财产,是最后一声“谢谢”。 不知道您对此有什么看法呢?欢迎在下方评论区留下你的想法,喜欢文章记得点赞关注我们下期再见。