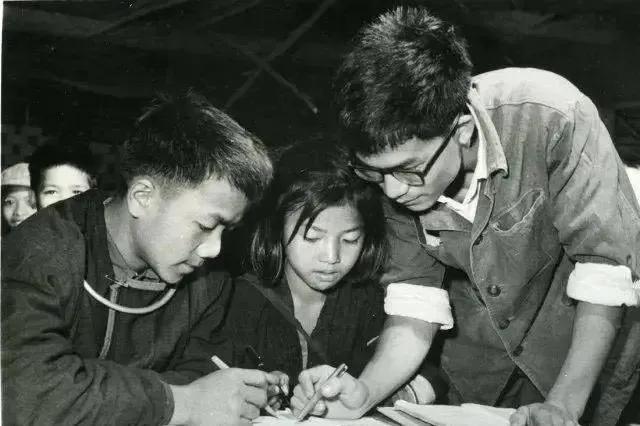

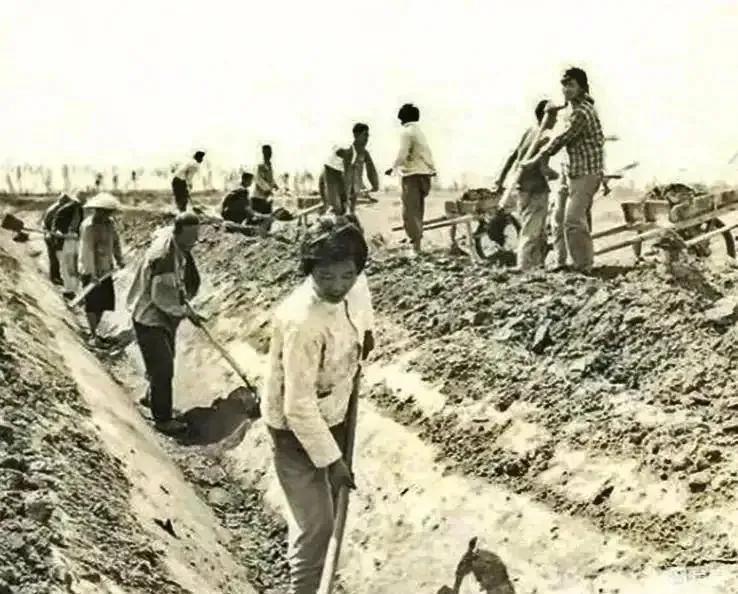

1969年,上海知青孙朝晖爱上了一个傣族姑娘。然而,为了回上海,孙朝晖说:“我们分手吧!”谁知,傣族姑娘红着眼眶说:“虽然你要走,可我还是要把身子你……” 1969年,云南西双版纳的热带雨林里,来了批来自上海的知青。 那天,傣族姑娘玉芬第一次见到了孙朝晖。 只见他穿着蓝布衣、戴眼镜的男青年,皮肤白净,说话温柔,一口“上海腔”在村里显得格外新鲜。 玉芬当时还没想过,这个外乡人会成为她一生里忘不掉的名字。 孙朝晖是支援边疆建设的知青,刚到村里时干活不熟练,却肯吃苦。 农忙时,他扛麻袋、割稻子,闲下来就帮人修屋、教孩子认字。 村民们都喜欢他,玉芬也常在学校的厨房里遇到他。 她负责后勤,他在教书。 每次打饭时,孙朝晖都会笑着说一句“辛苦啦”,玉芬脸上就泛红。 他们开始频繁地见面。 孙朝晖会在傍晚陪她去江边挑水,讲起上海的高楼、电车、弄堂和外滩。 那些她想象不到的景象,让她听得如痴如醉。 玉芬心想,如果能跟着这个男人去上海,哪怕一辈子洗衣做饭,也愿意。 爱情总是悄无声息地生根。 玉芬开始为他缝衣服、蒸糯米饭;他则教她写汉字、教她说普通话。 两人都知道这种感情是被禁止的,组织明令知青不得与当地人恋爱。 于是他们藏着这份秘密,用眼神、用夜晚的风传递彼此的心意。 时间一晃就是四年。 1973年的春天,村子里传来一封信,孙朝晖的母亲在上海托关系,要他尽快回城。 那晚,玉芬坐在竹屋外,月光洒在她的脸上,她问:“那我呢?” 孙朝晖沉默很久,只说:“我会想办法让妈妈接受你。” 可现实比承诺更冷。 上海来的信越来越多,母亲的语气从哀求到威胁:“要是你娶个农村姑娘,就别认我这个娘。” 在那个年代,城市户口是一道天堑,爱情抵不过身份。 孙朝晖开始犹豫,玉芬看在眼里,心慢慢凉了。 她没闹,也没哭,只是那天夜里,轻轻推开了孙朝晖的房门。 烛光摇晃,她站在门口,声音颤抖:“朝晖,明天你就走了,今天,我要把自己给你。” 孙朝晖怔了一下,随即伸出手。 那一夜,雨打在竹叶上,窗外的虫鸣此起彼伏。 没有誓言,没有承诺,只有两个人紧紧相拥,仿佛要把分别的痛都化进那一刻。 第二天,天还没亮,孙朝晖背着行李走了。 玉芬站在村口,看着他越走越远,直到人影消失在山雾里。 她的眼泪,一滴也没掉,几个月后,玉芬发现自己怀孕了。 她没有告诉任何人,也没有去打掉孩子。她说:“这是我和朝晖唯一的缘分。” 在那个年代,未婚先孕意味着耻辱。她受尽流言蜚语,仍坚持把孩子生了下来。 女孩出生时,她给女儿取名“玉晖”,把两个人的名字都留了进去。 生活苦得难以想象。 玉芬靠做针线、打零工养大女儿,从没再嫁。 每逢雨季,她就会抱着孩子坐在窗边,看着雨打在蕉叶上发呆。 有人劝她:“你一个人太苦了。”她只是摇头:“他是我唯一爱过的人。” 岁月很长,但对她来说,只有等待。 多年后,知青返城的浪潮退去,孙朝晖早已娶了一个上海女人,有了稳定的工作和体面的家庭? 偶尔在夜里,他也会想起那个在月光下的傣族姑娘,可那段往事早被生活掩埋。 直到上世纪八十年代末,孙朝晖随一批老知青回云南探访。 当他再次踏进那个熟悉的村子时,竹屋早已破败不堪。 村民告诉他:“玉芬死了,病走的,没出嫁,还留了个女儿。” 孙朝晖心头一震,直到见到那个叫“玉晖”的姑娘,泪水才止不住往下流。 女孩眉眼间有着傣族的柔美,却又透着几分熟悉的神态,那是他年轻时的影子。 他想说些什么,却一句也说不出口。 玉晖只是淡淡地说:“我妈说,您是个好人。” 那一刻,孙朝晖忽然觉得,这句话比任何责备都沉重。 离开云南的返程路上,车窗外的风呼呼作响。 同行的人看他沉默不语,只道他是被旧地勾起了感伤。 没人知道,这个男人的心里正翻滚着愧疚与悔恨。 没多久,他在回程的途中遭遇车祸,不治身亡。 有人说,这是命运的报应;也有人说,这是一场迟到的相遇。 可无论怎样,玉芬和孙朝晖的故事,就像那个年代的无数爱情一样,真挚、短暂、带着无法兑现的承诺。 她用一生去守,他用一辈子去忘,最终,两人都没能逃过命运的安排。 有些爱,不是轰轰烈烈的誓言,而是几十年后的一声叹息。 也许,人这一生,总会遇到一个让你遗憾到老的人。

wk

1994年电视剧:孽债,讲述的故事

征服 回复 12-16 19:57

应该是84年电视剧“孽债”

征服 回复 12-16 19:59

应该是1985年电视剧“孽债"。

心疼了信碰了

美丽的西双版纳,留不住我的爸爸!上海那么大,却没有我的家?

用户16xxx19 回复 11-11 06:06

想起了电视剧里的那首歌,感觉很难受。

黄海游人

乱七八糟的!

用户17xxx01

普通人很难不溜回上海,城乡差距太大了。

大林

完整版孽债!

大骆驼

鱼和熊掌不可兼得 要了就不能走 也可以带人走 不可以自己走了不回来

予人玫瑰手有留香

那个年代,这样的故事太多了,不堪回首

阿扁

要回家了还赵元松,渣男

无所事事

那时候,确实谈恋爱在政审时候要背作风不好的“污点”,影响“前途”,泯灭人性。

用户10xxx13

老天有眼

用户10xxx26

编的故事

chen xian sheng

当年就是这样的人生!

用户10xxx16

编的有点吓人!

用户96xxx70

这样的故事写他干啥