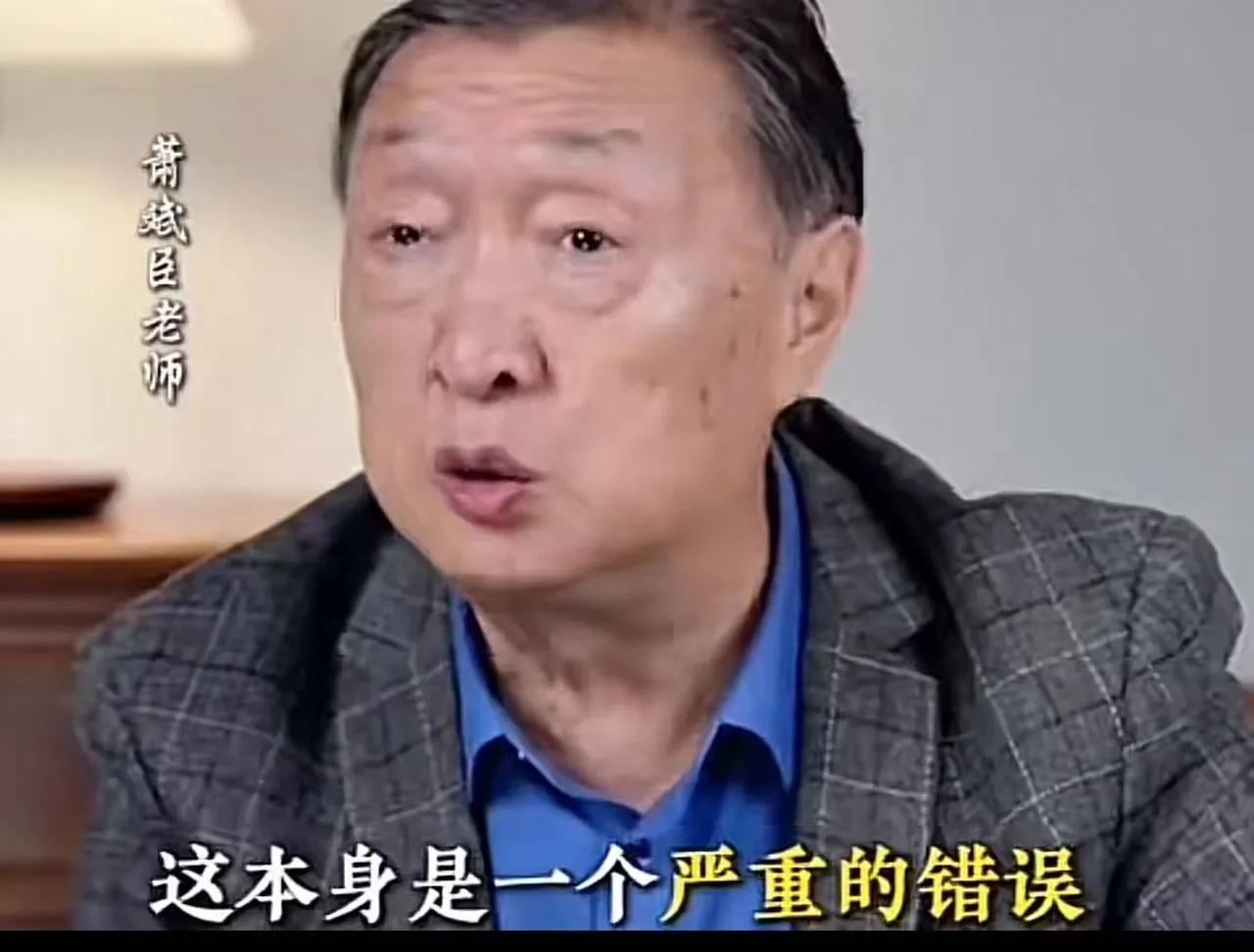

“这个老教师火了!”一番直击人心的发言,瞬间点燃了网友们的热议。他说:“让家长去监督作业,这本身是一个严重的错误!”这句话像一记重锤,击中了许多家长和教育工作者的心,也引发了关于“教育责任归属”的深层次思考。 在当今的教育环境中,家长们的角色似乎变得越来越复杂。曾几何时,家长只是孩子成长的守护者和陪伴者,而现在,许多家长不得不变身“临时老师”,每天盯着孩子做作业、批改试卷,仿佛教育的责任全部压在了他们的肩膀上。这背后,反映出的是教育体系的某种“失衡”——老师的责任被转嫁到家庭,教育的本质似乎被模糊了。 这位老教师的观点,直指问题的核心:老师的职责究竟是什么?他们是不是该专注于教学、引导、启发,而不是变成“家庭作业的监督员”?如果老师只负责讲课,学生的学习是否还能得到更专业、更系统的指导?而家长的角色,是否应该回归到“配合”而非“代替”? 更令人深思的是,为什么会出现“让家长监督作业”这种现象?这背后,隐藏着教育资源的不平衡、教师工作压力的加剧,以及一些学校和老师对教学责任的逃避。许多老师抱怨课业繁重,无法做到因材施教,于是将部分责任推给了家长。家长们也被逼无奈,只能“硬着头皮”扮演“助教”的角色。 然而,这样的“责任转嫁”真的合理吗?难道我们要让家庭成为教育的“补充工厂”吗?如果把家庭变成“补课点”,那教育的公平性和专业性又在哪里?孩子们的成长,是否会因此变得更加“碎片化”和“功利化”? 老教师的这番话,实际上是在呼吁一种“责任的回归”。教育应当是学校的事情,是老师的专业领域,而不是家长的“战场”。家庭的角色,应该是引导、陪伴和激励,而非“监督”和“批改”。只有让老师真正专注于教学,才能激发学生的潜能,让教育回归本质。 当然,也有人会说,家长的参与本身是积极的,毕竟“家校合作”能增强孩子的学习动力。但问题在于,合作的边界在哪里?责任的分工是否清晰?如果每个人都在“抢占”责任的“高地”,最终只会让孩子迷失在“责任的泥潭”中。 从更深层次来看,这也反映出社会对“教育”的认知偏差。我们是否过度依赖“家庭”来补充学校的不足?是否忽视了教师的专业成长和制度保障?如果老师们能得到更好的培训和支持,工作压力减轻,或许就不需要“家长帮忙”来弥补了。 这场讨论,远不止关于“作业监督”的表面问题,更像是一面镜子,映照出我们对教育责任的认知偏差。教育不应成为“全民责任”,而应是专业分工、合作共赢的过程。让老师专心教学,让家长安心陪伴,孩子才能在最适合的环境中成长。 这位老教师的话,或许刺痛了不少人的“神经”,但也提醒我们:教育的未来,不能靠“责任转嫁”来维持。只有厘清职责、还原本真,才能让教育回归“育人”的初心。让我们共同期待,一个更专业、更温暖、更有责任感的教育环境,真正成为孩子们成长的沃土。