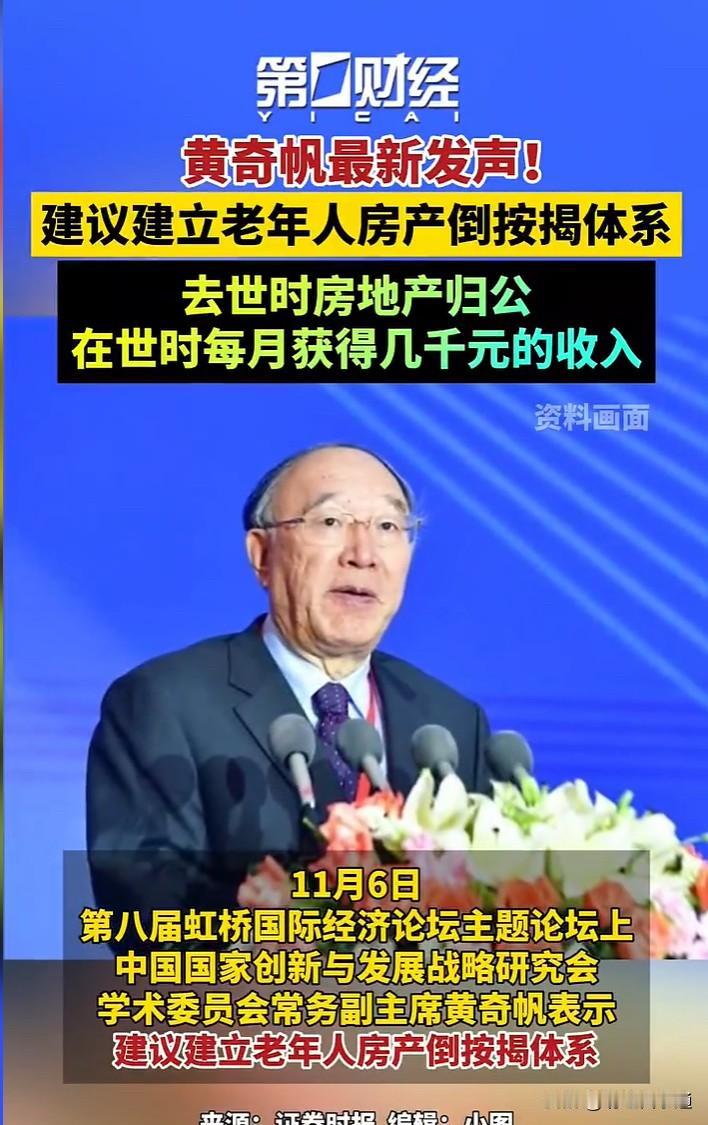

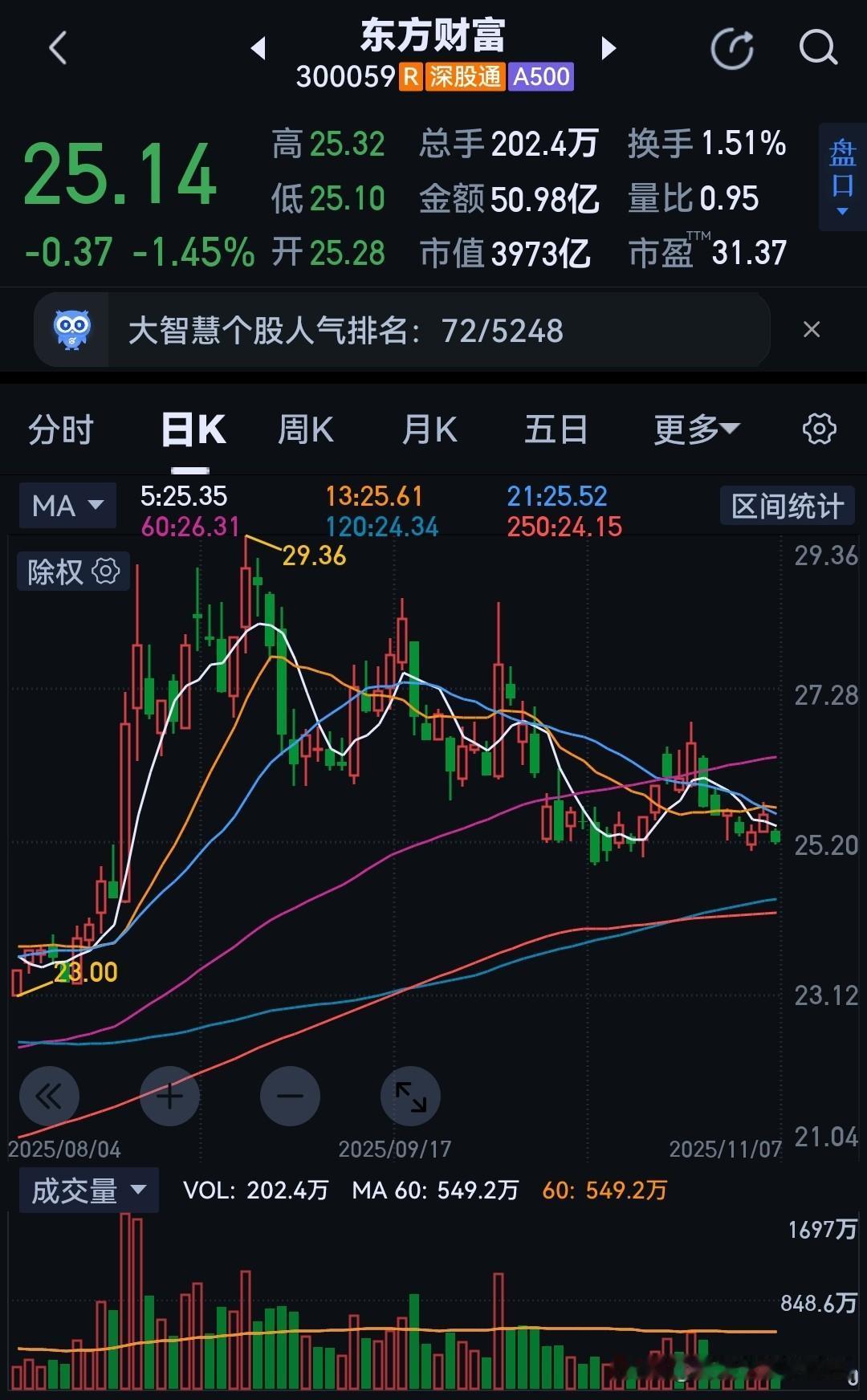

动真格了!人口已告别世界第一?三孩催生无果后,国家向住房 “出手” 了。年轻人常念叨 “生不起”,房子、教育、医疗像三座大山压得年轻人喘不过气,人口形势的严峻让生育意愿成了热议话题。 如今从城市到县城,婚育年龄不断推迟已成为普遍现象,而高房价则是许多年轻人迈向成家的第一道门槛:大城市动辄上百万甚至更多的购房成本,让不少人望而却步。租房虽然灵活,却缺乏稳定感,尤其是涉及孩子落户、上学等问题时,住房不再只是居住空间,而是未来生活的准入门票。 为了缓解这种压力,多个地方开始在住房上“出手”,包括降低首付比例、提供共有产权房、鼓励长租房建设,甚至针对多孩家庭给予购房补贴,这些措施无疑是为了让家庭敢于生、愿意养。 而且教育问题同样让不少家庭犹豫不前。孩子的成长仿佛是从幼儿园、小学到兴趣班的一连串花费。补习班、托管班、艺术课接连不断,家长担心“输在起跑线”,可不补习又担心影响未来。 虽然“双减”政策出台,校外培训明显收敛,但家长的焦虑并未消失,教育投入依旧不减。尤其在大城市,优质教育资源集中,“学区房”“择校费”成为家庭预算中的重点开支,导致很多人在孩子还没出生时就开始计算成本。 最后医疗方面的担忧虽然不常被提及,却隐藏在每个家庭的账本里。从怀孕开始到孩子出生,各项费用不断累加。抚养孩子后,普通感冒发烧、疫苗接种、意外就医都要花费时间和金钱。而且年轻人更担心自己生病耽误工作,耽误自己带孩子,家庭压力瞬间叠加。 不过有关部门已经意识到问题的严重性,鼓励生育不再停留在口号。除了放开三孩政策,各地配套措施不断推出,比如发放生育津贴、育儿补贴等。有些地方甚至提出如果家庭有二孩或三孩,在公租房申请、子女入学方面享受优待。 目标很明确:降低生育成本,减轻家庭养老和育儿负担。 然而,这个效果并不是很明显,因为年轻人考虑的不只是钱,还有对未来生活的迷茫:不是不愿意生,而是不敢生。所以也有人提出,与其单纯鼓励生育,不如从根本上改善就业稳定性,提高普通人的收入和生活品质,这样才能让新生命的到来变成喜悦而不是负担。 如果生活条件能够有效得到改善,如果育儿政策更加开放包容,也许选择生育会成为自然而然的决定,而不是一道难以跨过的考题。 毕竟只有当年轻人看到希望,人口的未来才会稳得住、走得远。 文丨小王 编辑丨史叔