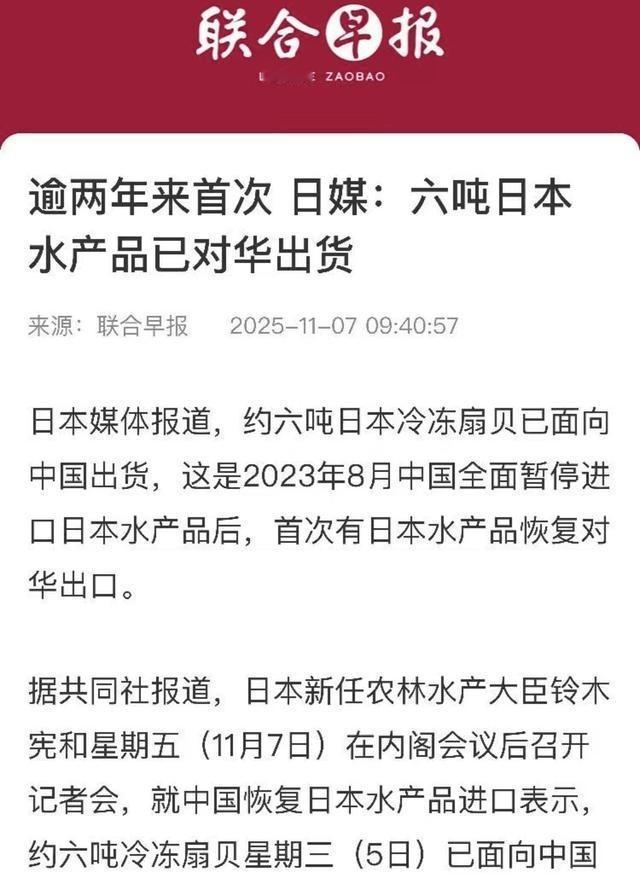

日本开始向中国出口海产品,六吨扇贝已经发货,下星期一海参也将发货。日本向大海排放核处理水的计划仍在持续推进,这一过程预计将持续相当长的时间。国际原子能机构和多个国家正在密切监测水质对海洋生态的潜在影响,目前看来情况相对稳定。 那天下午我正窝在办公室刷手机,屏幕亮得晃眼,突然看到这消息。你说这事儿怪不怪,明明检测数据说得挺明白,可心里头总觉得悬得慌。面包掉地上沾了灰心情瞬间低气压,这感觉就跟瞅见海鲜市场摆满日本货似的,膈应又没辙。 核电站那套过滤系统确实升级过好几轮。铝锆吸附剂配合离心装置能剔除大部分放射性物质,但氚元素这玩意儿实在棘手。就像往游泳池里撒把盐,再怎么稀释总归还在水里晃荡。最近两年太平洋海域的监测浮标增加到七百多个,加拿大沿岸的检测站每六小时更新一次数据。去年第三季度报告显示铯-134浓度比自然本底高0.3个贝克勒尔,这数字理论上还不至于让海带变异。 但理论归理论。福岛那边渔联从三年前就开始搞品牌认证,每箱海产都带着二维码追溯源。可他们本地超市的寿司拼盘,明眼人都看见原料产地标的全是北海道。东京丰洲市场今年三月流出的交易记录显示,最高等级的蓝鳍金枪鱼八成运往了欧美餐厅。 咱们海关的检测仪现在灵敏得能数清病毒个数。每批扇贝要通过伽马谱仪和液质联用机双重筛查,三十项指标里任何单项超标立马整柜退回。去年厦门海关退运的那批鳗鱼,就是因为铯-137恰巧卡在标准线边缘。检测员老张说那机器叫起来跟火警似的,整个查验大厅都能听见。 这事儿说到底得看长期。虽然现在说影响可控,但海洋食物链的累积效应谁都不敢打包票。就像我总记混军舰型号,昨天还把055大驱说成了052D。生态监测这活儿需要时间沉淀,现在下结论确实为时过早。 可能最让人担心的是监管死角。沿海那些小码头夜间卸货的监控视频,有时会拍到未申报的转运集装箱。浙江某检测机构去年披露过案例,某批标注"加拿大产"的北极贝实际混装了宫城县的扇贝柱。这种操作倒不常见,但确实存在。 从市场反应看也挺有意思。生鲜平台这周突然冒出很多"深海自捕"的标签,点进去详情页却避谈具体海域。大连某海鲜批发市场的摊主直接挂出"本港现货"的毛笔字招牌,玻璃缸里游水的基围虾价格涨了三成。消费者用钱包投票确实比啥都实在。 你说这核素扩散的路径吧。洋流带着污染团三年能绕北太平洋转圈,五年后阿拉斯加湾的鲑鱼可能就会携带微量同位素。虽然科学家说这些剂量比做次CT检查还低,但谁家孩子天天吃CT片当零食呢。 我瞅着手机里那个检测报告推送,突然想起阳台衣服还没收。这雨下得人心烦意乱。或许该学学青岛大妈们的精明,她们挑海货时总带着微型辐射仪,挑牡蛎的手法跟排雷专家似的。 其实很多事就像这阴晴不定的天气,你说它要暴雨吧它偏飘几点雨星,说放晴吧乌云又赖着不走。倒是海边那些渔村的老辈人看得开,他们信测试纸更信祖辈传下的观水术哪天潮水卷来的泡沫久久不散,那月的海蜇肯定带着涩味。 所以你说这进口海鲜到底还能不能痛快吃?