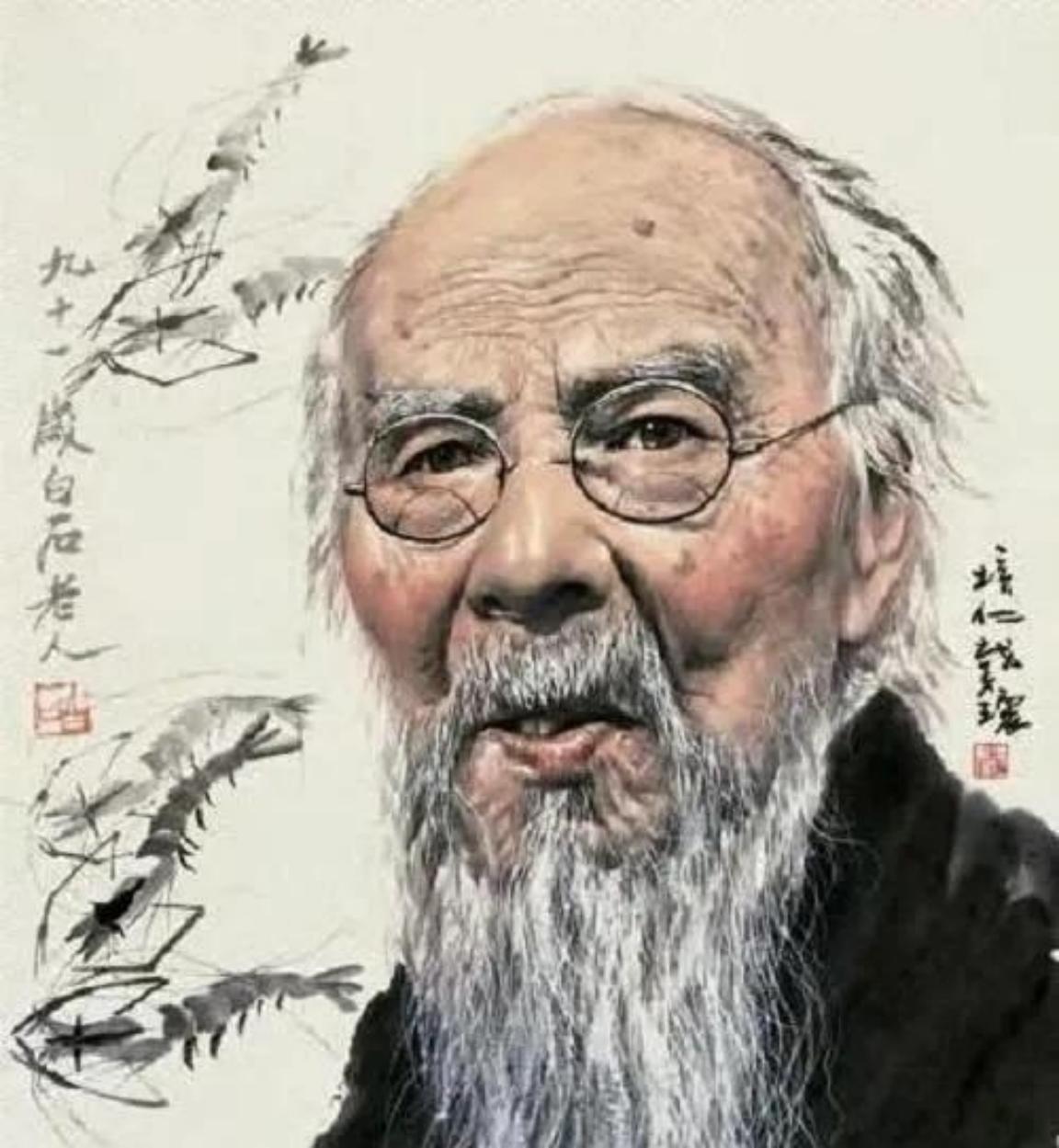

1937年,徐悲鸿在香港时,遇到一个德国人售卖四箱古画,当徐悲鸿看到第三箱时,突然大喊一声:“下面的不看了,我就要这一件!”对方开口就要1万元,徐悲鸿却不假思索的同意了,这一声,直接让在场众人错愕。 在场的人都懵了。1937年的1万元是什么概念?当时北平普通教员月薪不过30元,上海工人月薪仅15元左右,一头耕牛售价不足80元,这笔钱足够在南京买一套带庭院的四合院,或是资助上百名流亡学生完成学业。没人理解,徐悲鸿为何对一幅没有署名、绢面泛黄的卷轴如此执着,甚至不惜给出天价。他盯着那幅画,手指微微颤抖,连呼吸都变得急促,眼眶泛红却死死攥紧拳头——只有他清楚,眼前这幅看似普通的画作,是何等稀世珍宝。 这幅画正是《八十七神仙卷》。画面上,八十七位神仙簇拥着主神,衣袂飘飘、线条流畅,从构图到笔法都透着唐代画圣吴道子的神韵。要知道,吴道子的真迹传世极少,这幅《八十七神仙卷》虽无落款,却被后世考证为唐代宫廷画师的巅峰之作,描绘的是道教“朝元图”的核心场景。人物神态各异,或肃穆前行,或低眉浅笑,衣纹疏密有致,仅凭线条就能勾勒出仙风道骨的意境,在中国画史上堪称“神品”。徐悲鸿早年在欧洲留学时,就曾在巴黎博物馆见过类似风格的残片,深知这样的国宝一旦流失海外,再想追回难如登天。 1937年的香港,战火虽未直接蔓延,却已是人心惶惶。大量文物随着难民潮四散流转,不少外国商人趁机低价搜罗中国珍宝,装箱运往海外。据当时的海关记录,仅1937年上半年,从香港流出的古画、青铜器就超过千件。徐悲鸿此次赴港,本是为了筹集抗战物资,却意外撞见这场“古画拍卖会”。四箱古画里不乏明清名家作品,可他翻到第三箱时,目光瞬间被这幅《八十七神仙卷》锁定——那根根遒劲有力的线条,不是后世仿品能模仿的,每一笔都带着唐代艺术的雄浑气魄,是中华文化最璀璨的印记之一。 没人知道,徐悲鸿当时兜里根本没这么多钱。他刚卖了几幅自己的作品,钱款本是准备用来资助流亡学生和购买抗战药品的。可面对这幅即将流失的国宝,他没有丝毫犹豫。当天下午,他就四处奔波,找朋友拆借、变卖了随身携带的字画和玉佩,甚至把妻子廖静文的首饰都拿去当了,才凑齐1万元,在德国人离开香港前截下了这幅画。拿到画卷的那一刻,他连夜开箱细看,逐笔临摹,兴奋得整夜没合眼,嘴里反复念叨:“捡回一件国宝,值了!” 这幅《八十七神仙卷》后来的经历,更印证了徐悲鸿的远见。抗战期间,徐悲鸿带着它辗转桂林、重庆,一路躲避战火,始终把画卷藏在贴身行囊里。有一次遭遇空袭,他不顾个人安危,趴在画卷上护住它,生怕被炮弹碎片损毁。可即便如此小心,1942年这幅画还是在昆明被盗,徐悲鸿急得大病一场,悬赏重金寻找,直到三年后才在成都找回,画卷虽有损伤,核心部分完好无损。他后来耗费数年时间,精心修复这幅画,还邀请张大千等名家共同品鉴,让《八十七神仙卷》重新焕发光彩。 徐悲鸿的这声“就要这一件”,喊出的不是冲动,而是一个文人对文化根脉的守护。在那个山河破碎的年代,太多国宝被掠夺、被损毁,不少人只顾着保命逃亡,而徐悲鸿却用自己的积蓄和心血,为民族留住了一件艺术瑰宝。他曾说:“文物是国家的脸面,丢了文物,就是丢了民族的魂。”这句话放在今天依然掷地有声——文化遗产不是尘封的古董,而是连接过去与未来的纽带,是每个中国人的精神底气。 如今,《八十七神仙卷》收藏于徐悲鸿纪念馆,成为镇馆之宝,每年吸引无数观众驻足。我们凝视这幅画卷时,看到的不仅是唐代艺术的巅峰水准,更看到了一位艺术家在乱世中的坚守与担当。守护国宝,从来不是某个人的责任,而是每个中国人的使命,因为每一件文物背后,都藏着我们民族的历史与精神。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。