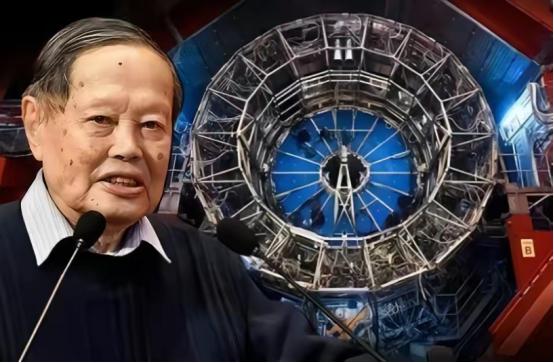

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。 “如果不建,中国将在高端科技上肯定会落后。”这是中科院院士王贻芳在讨论大型粒子对撞机建设时的坚定表态。与他观点截然相反的,是诺贝尔物理学奖获得者杨振宁,这场围绕科研投入与教育发展的争论,在当时引发了社会广泛关注。 对于追求科技自主的国家来说,掌握大型粒子对撞机这样的尖端设备不仅意味着在基础科学研究上占据一席之地,也意味着在未来可能的工业和军事应用中拥有主动权。 然而,杨振宁的观点也不是空穴来风。他提出一个简单而直接的问题:当国家资源有限时,应该优先满足什么样的需求? 基础教育是国家发展的根基,数以千万计的孩子在偏远地区缺乏优质教育资源,如果把大量资金投入到少数科研项目上,能直接受益的人群反而有限。从长期社会发展来看,提高整体教育水平,培养更多的科技人才,可能比一台高端对撞机带来的科研成果更具基础性价值。 所以这场争论的核心,其实是国家发展战略的取舍问题:大型科研项目通常需要巨额投入,短期内难以看到直接经济效益,但却可能在未来带来突破性的科学发现。而教育投入则更具普惠性和直接性,但短期内难以产生惊人的科技成果。 如何在有限的资源下平衡二者,是一个摆在政策制定者面前的难题。 不可否认的是,任何一个国家的科技突破都离不开前沿基础研究。大型粒子对撞机可能在短期内看不到直接回报,但从长期看,它有可能带来全新的科学认知。另一方面,教育投入决定着未来几十年的人才储备,如果忽视教育发展,科学研究就可能缺乏源源不断的人才支持。 所以两人观点的争议并不是说有绝对的“对”与“错”,王贻芳强调国家在国际科技竞争中的主动性,他的观点体现出对长远科研布局的前瞻;杨振宁则注重民生和基础教育的普及,他的观点体现出对社会整体福祉的关切。 科技与教育,两者不是孤立的对立面,而是相辅相成的长远布局。如何在有限的资源下兼顾高端科研与基础教育,这才是最主要的问题。 文丨小王 编辑丨史叔