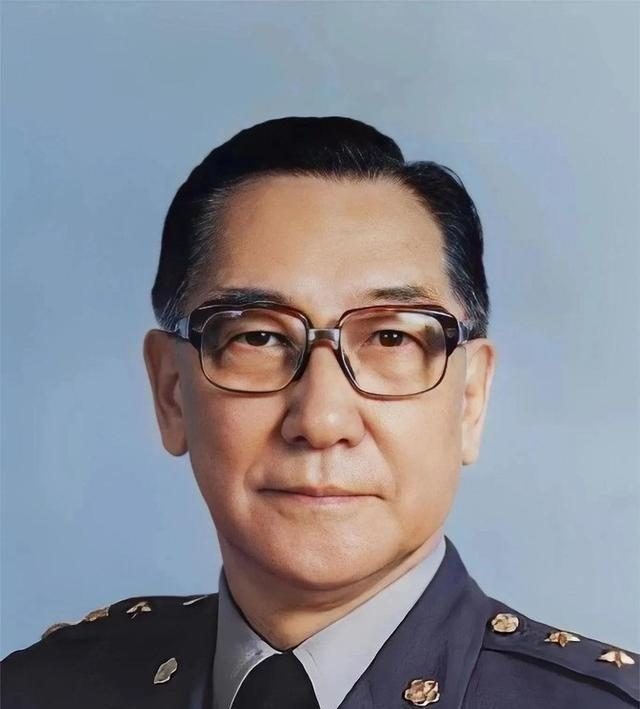

1950年,在香港结婚的孟小冬和杜月笙及家人的合影照。此时的杜月笙已经病入膏肓,而42岁的孟小冬却依然光彩照人。 一张泛黄的家庭照,藏在历史尘埃里:病榻上的上海旧主,与舞台上的京剧名角,围着一群子女,勉强挤出笑意。镜头外,海风吹乱维港的浪花,这对璧人,到底藏着多少不为人知的风雨? 杜月笙从码头苦力起步,靠着帮会和烟土生意,渐渐爬上高位,手里攥着码头和钱庄,成了所谓“青帮大佬”。那时候的上海,租界灯红酒绿,军阀混战,他夹在中间,捞了不少油水,也沾了不少是非。娶了沈月英为大太太,后来又纳了陈帼英、孙佩豪、姚玉兰这些妾室。姚玉兰是戏班出身,嫁进来后,生了杜美如、杜美霞和杜维善三个孩子,平日里管着家底,里里外外都靠她张罗。杜月笙的日子过得风光,可抗日那会儿,他也算表了点态,捐钱捐物,支持过些抗日事宜。到了1949年,上海解放前夕,他带着部分家眷,坐船去了香港。那年他61岁,身体已经扛不住,高血压和心脏毛病一犯再犯,医生叮嘱少操劳,可他哪顾得上这些。 孟小冬本是梨园正统,1908年生在天津,家里几代唱戏的。她小时候跟父亲学艺,嗓子亮堂,扮相硬朗,专攻老生。1927年拜齐如山为师,唱腔里带劲儿,很快就红了。1930年,她嫁给梅兰芳,两人搭档演了不少名戏,像《宇宙锋》那样,台下掌声雷动。可八年夫妻路,走到1937年就散了。离婚后,她回上海,继续登台,成了京剧圈的“冬皇”。那时候她和姚玉兰是闺蜜,两人后台聊戏,谈心得,关系铁着呢。 杜月笙和孟小冬的缘分,就从这层关系搭上桥。三十年代,两人通过姚玉兰认识,聊得来,杜月笙欣赏她的直性子,孟小冬也觉得他有见识。抗战时,杜月笙去重庆,孟小冬在北京演募捐戏。胜利后,两边重逢,往来多了起来。杜月笙身体一天不如一天,孟小冬陪着,帮着张罗些事。1949年去香港,她也跟了过去。租了浅水湾一栋小洋楼,一家子挤着住,日子紧巴巴的。 香港的日子,说白了,就是等。杜月笙卧床居多,药罐子天天熬,姚玉兰从上海赶来,带着孩子安顿。杜美如已经嫁人,杜美霞在港上学,杜维善帮父亲管点旧生意,杜美娟小丫头片子,由孟小冬拉扯大,当亲闺女待。杜月笙想补办婚礼,给孟小冬个名分,也给孩子们个交代。姚玉兰没多话,帮着操持。1950年夏天,就这么定了。 婚礼没大办,家里客厅拉块白布,摄影师从街头请来,咔嚓一按,就留下了那张合影。前排坐着杜月笙和孟小冬,姚玉兰在边上。杜月笙瘦得不成样,脸白得像纸,孟小冬42岁了,还保持着舞台上的风采,旗袍裹身,头发盘得整齐。后排四个年轻人:杜维善站右边,高个子,西装笔挺;中间杜美霞和杜美如姐妹俩,杜美霞披肩发,杜美如抱着包;左边杜美娟小不点,挨着孟小冬。照片里,一家子衣着朴素,背景简单,海风味儿隐约透出来。 杜月笙的病,拖着拖着,就拖垮了人。婚后,他基本起不来床,孟小冬守着,端茶倒水,聊些旧上海的闲话。姚玉兰管家务,孩子们轮流来看。杜月笙的遗产,早早分了,孟小冬得了些钱,还过继了杜美娟当养女。1951年8月16日,他走了,64岁。葬在香港,简单从了。孟小冬料理后事,安排孩子们回上海,姚玉兰带着部分家当去了台湾。她自己也后来移居台湾,继续教京剧,收徒弟,传艺,直到1977年去世。 回看这段事,说到底,是旧时代的一个缩影。上海滩的热闹,终究敌不过历史的车轮。杜月笙那辈人,靠着灰色生意起家,风光时呼风唤雨,落魄时病榻独叹。孟小冬呢,从梨园走出来,嫁入豪门,却没享几天福,就守着空房。他们的结合,没浪漫可言,就是现实的妥协。姚玉兰和孟小冬,本是闺蜜,却成了同室姐妹,互相照应着过。孩子们夹在中间,学着担当,杜美娟后来还认孟小冬当妈,缘分不浅。