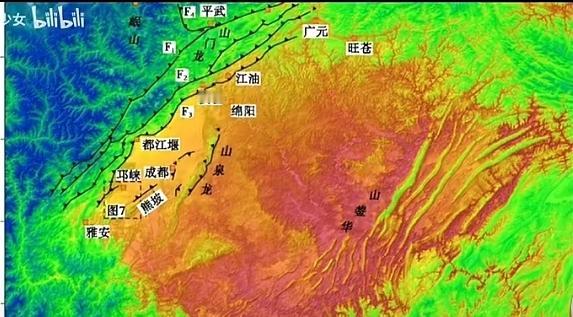

1997年,一位女生来袁隆平的水稻研究所面试,作为面试官的袁隆平看了她完美的履历后拒绝了她,没成想,这位女生后来成为了他的儿媳妇。 2023 年马达加斯加,袁定阳、段美娟蹲在稻田里,指尖拂过饱满稻穗,当地农民举着稻穗欢呼:“中国稻救了我们!” 这是他们第 12 次来非洲,此次带来的耐旱杂交稻种,让当地亩产提高 30%,解决了旱季缺粮难题,这是夫妻俩近年的重要成果。 时间拉回 1997 年,段美娟面试时,袁隆平看着她的简历说:“下田要扛烈日暴雨,你行吗?” 她没犹豫:“我能坚持。” 袁定阳当时就在场,他后来悄悄告诉段美娟:“我爸选的不是员工,是能守‘田埂契约’的人。” 这话让她记了一辈子。 婚后第一年,夫妻俩就扎进海南南红农场,袁定阳负责稻种筛选,段美娟专注分子标记研究,每天天不亮就下田,天黑才回宿舍。 有次为跟踪水稻开花期,他们连续一周凌晨三点到田埂,段美娟记录数据,袁定阳手动授粉,露水打湿衣服也没停下,最终摸清了关键生长期规律。 2002 年,他们合作的 “抗稻瘟病杂交稻” 项目取得突破,这种稻种在南方多灾地区推广后,每亩损失减少 40%,成了农民口中的 “定心稻”。 袁隆平常去他们的试验田,看到稻穗饱满就笑着说:“你们比我当年更懂技术,这契约传对人了。” 话语里满是认可。 2010 年,夫妻俩牵头 “杂交水稻分子育种平台” 建设,引入基因编辑技术,把稻种培育周期从 8 年缩短到 5 年,效率大幅提升。 段美娟还主导研发 “抗逆性水稻栽培技术”,在盐碱地、冷凉地区试验成功,让过去不能种稻的土地长出了粮食,这是她对 “禾下乘凉梦” 的践行。 袁定阳则深耕国际合作,从 2015 年起,每年组织海外杂交稻技术培训班,已为东南亚、非洲培养 800 多名技术员,手把手教他们育苗、施肥。 2020 年袁隆平去世后,夫妻俩把悲痛化作动力,加快 “全球杂交稻覆盖” 计划,当年就在巴基斯坦推广耐涝稻种,帮当地渡过洪灾粮荒。 2022 年,他们团队培育的 “超优千号” 在云南创下亩产 1200 公斤纪录,段美娟站在田埂上,想起袁隆平曾说:“你们要比我走得更远。” 现在,袁定阳担任国家杂交水稻工程技术中心主任,段美娟是分子育种实验室首席专家,夫妻俩仍保持每周下田三次的习惯,裤脚常沾着泥。 他们还带了 12 名 “95 后” 徒弟,教徒弟时总说:“科研要接地气,稻穗长在田里,不在论文里。” 把 “田埂契约” 传给新一代。 2024 年初,他们的团队刚在巴西完成杂交稻试验,当地亩产突破 800 公斤,比当地品种高 50%,接下来计划进军中东沙漠地区,试种耐旱稻。 夫妻俩的儿子袁守纲也考入农业大学,暑假常跟着去田间,学着记录稻穗数据,祖孙三代与水稻的缘分,仍在继续。 这份从袁隆平开始的 “田埂契约”,经袁定阳、段美娟的坚守与创新,正从中国稻田走向世界,让更多人吃上饱饭,让 “禾下乘凉梦” 照进现实。 信源:继承衣钵!袁隆平儿子北上内蒙古接棒“袁梦计划”——湖南日报