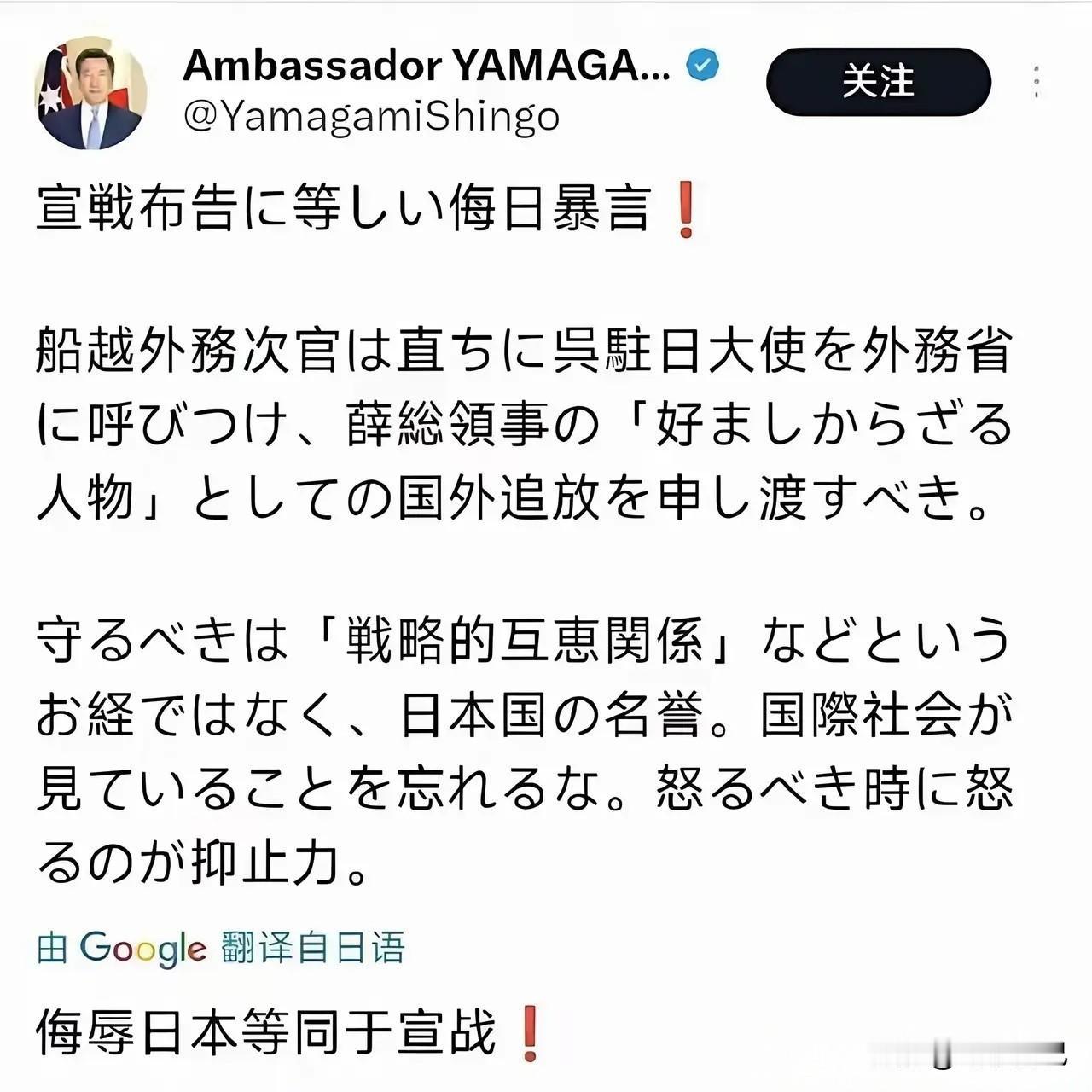

日本大使"侮辱即宣战"言论引争议:历史文件下的言行悖论。 日本驻澳大利亚大使山上信吾近期发表极端言论,宣称“侮辱日本等同于宣战”,并称“驱逐东方大国总领事符合我们的期待,发怒就是我们的威慑”,此番表态引发广泛质疑与争议。 从言论逻辑来看,其核心意图显然是将“辱日”概念与“宣战”行为划等号,试图通过拔高言辞对抗的层级,强化自身立场的强硬姿态。但这一逻辑本身存在明显悖论:二战时期日本侵略者对中国实施的“辱华”行径,是其发动侵略战争的伴随恶行,本质是侵略行为的组成部分;而如今日本将“侮辱”与“宣战”简单绑定,不仅混淆了言辞争议与战争行为的本质区别,更暴露其在外交表达上的极端化倾向。 值得注意的是,日本频繁以“被侮辱”为借口要求他国道歉,实则是试图通过这种方式抬高自身国际地位,掩盖其二战期间犯下的滔天罪行。但历史真相不容回避,《开罗宣言》明确规定“决不容忍日本企图占领任何其他国家的领土作为其势力范围的延伸”,《波茨坦公告》更是勒令日本“立即无条件投降,否则将面临毁灭的命运”。这两份具有国际法效力的文件,早已对日本的战后地位和行为边界作出明确界定,日本显然选择性忽视了这些历史定论。 当下日本动辄干涉东方大国内政,甚至叫嚣驱逐对方总领事,这种言行完全违背历史共识与国际法准则。其所谓“发怒就是威慑”的论调,更显荒谬——无论是面对东方大国的综合实力,还是基于历史上的失败教训,这种“口头威慑”都缺乏任何现实支撑。 此番“宣战级发言”是否会引发日本外务省的后续反应,尚未可知。但可以肯定的是,在历史正义与国际法框架下,任何极端化、无视历史的外交言辞,都只会加剧地区紧张局势,损害日本自身的国际信誉。日本若继续秉持这种强硬对抗姿态,无视历史定论与国际共识,最终只会自食恶果。