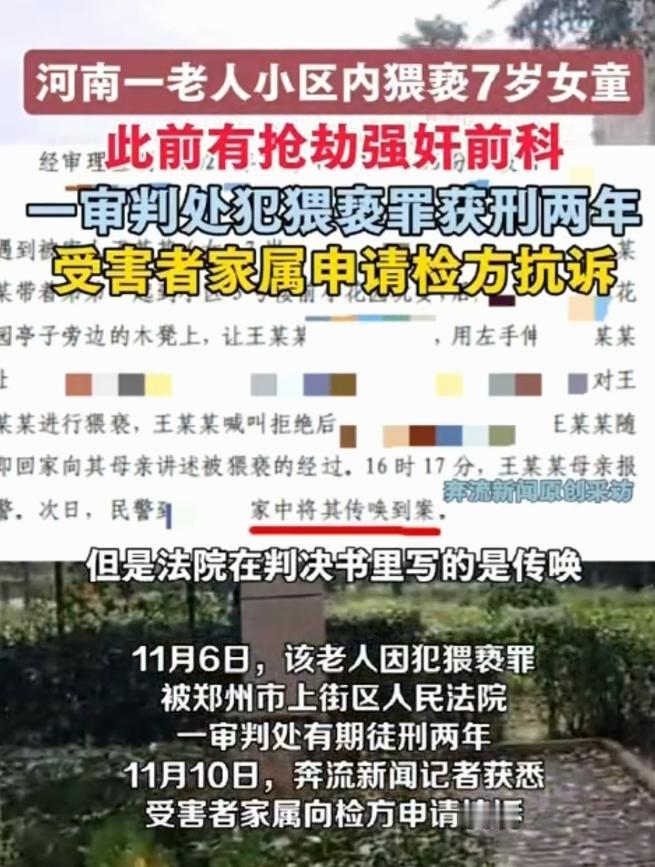

7岁女童在小区玩耍时,被60岁同小区的老人哄骗到小区花园,在公共场所,当众将手伸入女童的衣服内,实施了猥亵。女童反抗后逃离,女童母亲报警,老人被抓获归案。女童家属提起附带民事诉讼,索赔35万,然而,法院判决,令家属大失所望。 2025年2月4日下午。一个名叫殷某的60岁老人,却将罪恶的目光投向了正在玩耍的7岁女童。 他用哄骗的手段,将不谙世事的女童带到了小区花园的僻静处。这里虽是公共场所,光天化日之下,罪恶却肆无忌惮地发生。 殷某当众将手伸入女童的衣服内,实施了猥亵。女孩的哭喊与反抗,是她逃离魔爪的唯一武器。 逃回家中的女童,向母亲哭诉了一切。尚女士当即报警,法网随即撒下。次日,也就是2月5日,犯罪嫌疑人殷某到案。 然而,一个细节的分歧,却为日后的争议埋下了伏笔。家属坚称是“抓获归案”,但判决书上却写着“家中传唤到案”。 这个看似微小的措辞差异,在司法实践中可能影响着对被告人到案方式的认定,进而牵动着量刑的考量。 11月10日,郑州市上街区人民法院的判决书终于公布。刑事部分,被告人殷某因犯猥亵儿童罪,被判处有期徒刑2年。 民事部分,女童家属提起的35万元附带民事索赔,被法院以“未提交相关证据且缺乏法律依据”为由,全部驳回。 这个结果,如同一盆冰水,浇在了尚女士和所有关注此事的人们心头。 两年刑期,对于一个有着累累前科的罪犯,在一个7岁女孩心中投下的巨大阴影而言,显得如此苍白无力。 人们不禁要问,法律对儿童的保护,难道就止步于此吗? 法院的判决并非毫无依据。判决书明确认定了多项从重情节。殷某系有前科人员,并且是在公共场所当众猥亵不满12周岁的儿童。 庭审中,他还避重就轻,未能如实供述自己的罪行。这些都构成了从重处罚的理由。 然而,一个关键的法律适用问题,却让“从重”的力度大打折扣。 根据我国《刑法》第237条的规定,在公共场所当众猥亵儿童的,属于加重情节,法定刑应为五年以上有期徒刑。 这正是家属和公众预期的量刑区间。 但法律的另一条规定,似乎为殷某打开了一扇“后门”。殷某的前科,要追溯到2012年,他因犯抢劫罪、强奸罪被判刑,2016年才刑满释放。 根据《刑法》第65条,刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,才构成“累犯”,才属于“应当从重”处罚的法定情节。 殷某的再犯时间,恰恰超过了五年的追溯期。这意味着,他的前科无法被认定为法定的“累犯”情节,只能作为法官裁量时的酌定从重情节。 更让家属难以接受的,是民事赔偿的全面落空。法院的理由是家属未能提供直接的物质损失证据,比如医疗费、心理治疗费用的票据。 这在法律程序上或许无可指摘,却暴露了一个巨大的现实困境。 对于一个7岁的孩子而言,身体的伤害或许可以愈合,但心理的创伤如何量化?那份深入骨髓的恐惧与羞耻,又该用怎样的票据来证明? 这不仅仅是尚女士一家的困境,更是所有类似案件中,被害人家庭共同面临的难题。 法律对“损害”的认定,似乎更多地停留在了物质层面。 有法律专家分析,法院之所以未适用五年以上的刑格,可能还考虑到猥亵手段本身。 或许在司法实践中,法官认为殷某的行为虽属恶劣,但尚未达到司法解释中规定的“其他严重后果”或“手段特别恶劣”的程度,例如侵入式猥亵等。 这种专业判断,与公众朴素的正义观之间,形成了巨大的鸿沟。 在民众看来,对一个7岁女童下手,本身就是最恶劣的情节。这种认知上的错位,正是点燃舆论怒火的根本原因。 事实上,为了应对这类犯罪,我国的司法系统一直在努力。 就在2025年6月,最高人民检察院发布的指导性案例中,就明确强调了对猥亵儿童犯罪需从严惩处。 该案例指出,“公共场所当众猥亵”的认定,并不需要真的有很多人实际目睹,只要行为发生在开放环境,具备被他人感知的可能性,就足以构成。 此外,早在2023年施行的相关司法解释也规定,若猥亵行为对儿童造成了心理创伤等“其他严重后果”,同样可以升格量刑。 但前提是,这种心理创伤需要有专业的临床诊断证明。 这再次回到了证据问题上,如果家属未能及时进行并提交权威的心理评估报告,法官便难以在法律框架内支持更重的量刑。 公众的期待,显然是法律能展现出对这种毫无悔改的惯犯更强的震慑力。 如今,战斗还未结束。截至2025年11月11日,尚女士已经就刑事判决部分,向检察机关正式申请抗诉。 同时,她也对被驳回的民事赔偿部分,提起了上诉。她要为女儿讨一个公道,也要为所有潜在的受害者,敲响法律的警钟。