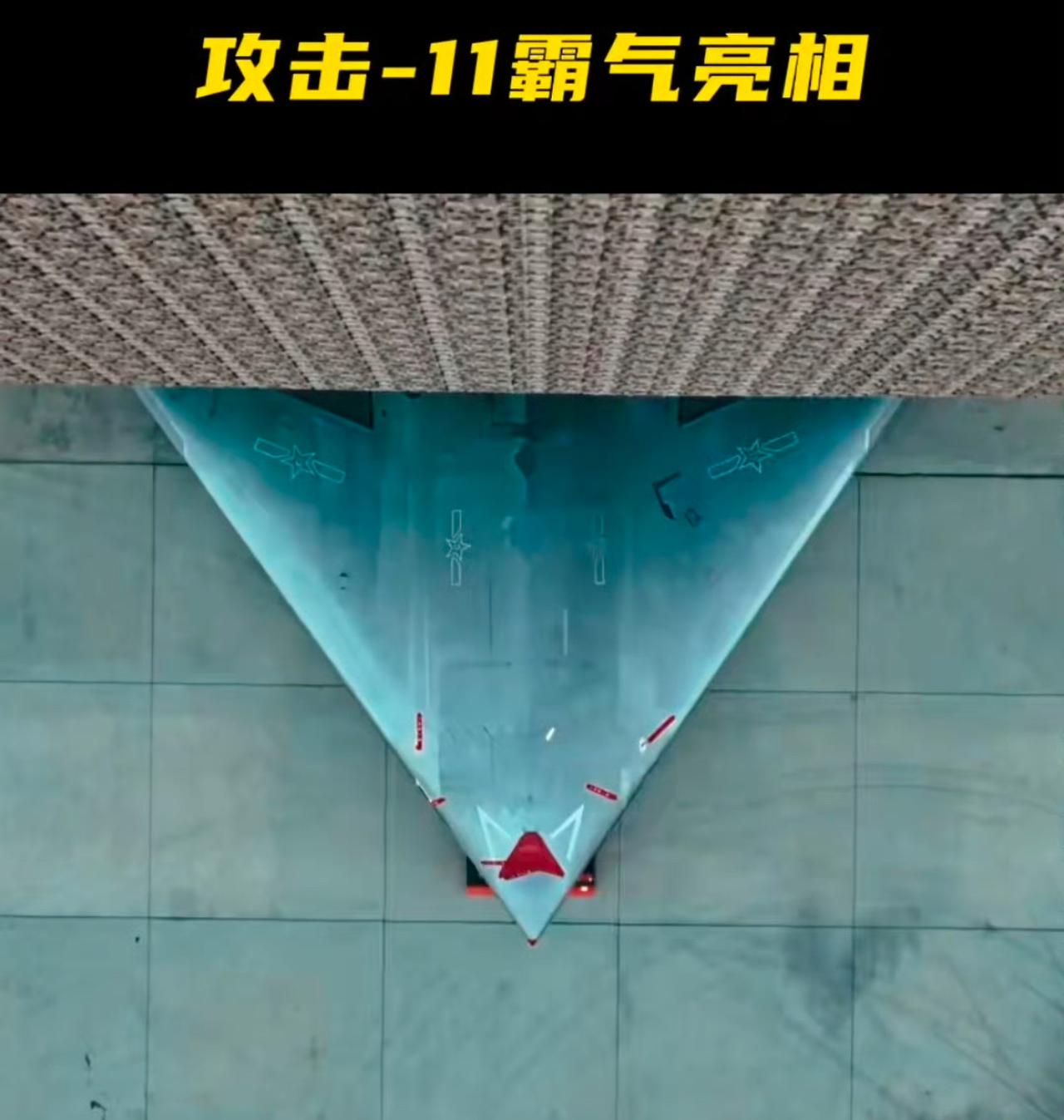

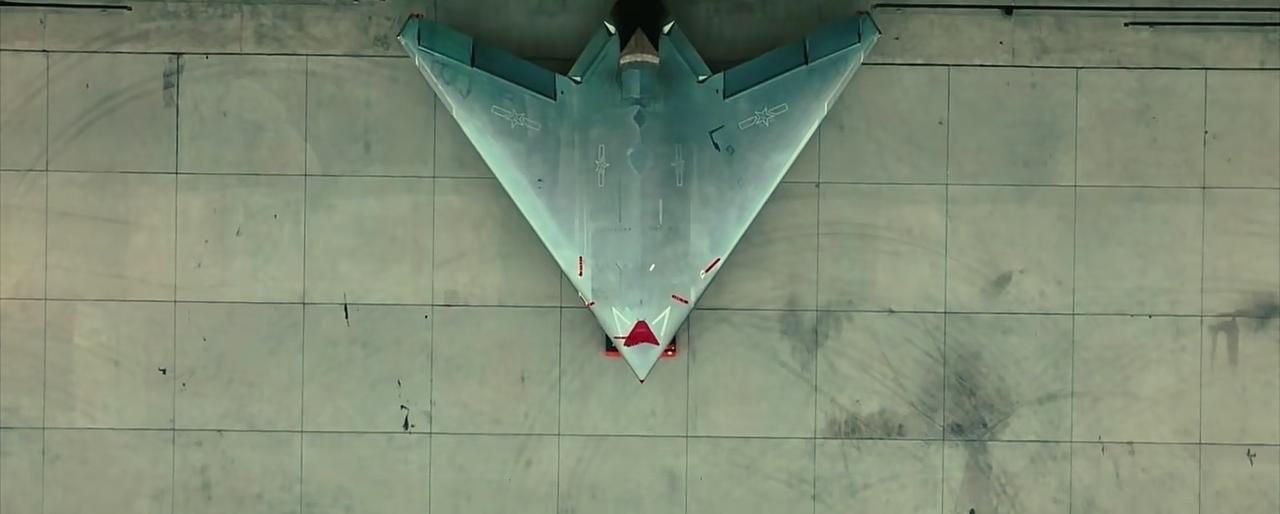

突发重大新闻!攻击-11隐身战斗机,官宣服役了! 当 2025 年秋卫星镜头拍到日喀则基地的三架攻击 - 11 时,军事圈才算真正意识到:这款全世界首款正式服役的飞翼隐身无人机,早已从阅兵模型变成了实战杀器。 比起 2019 年国庆阅兵时的亮相版本,如今列装的攻击 - 11 多了个关键 “眼睛”—— 机头那块棱形蓝宝石玻璃罩住的 EOTS 光电瞄准系统,这可是歼 - 20 这类五代机才有的 “专属配置”。 别小看这个装置,它就像给无人机装了套 “全能感知套装”:白天黑夜都能看清几十公里外的目标,能自动锁定雷达站、指挥所,还能给导弹制导,根本不用额外挂侦察吊舱。 之前阅兵模型看着更像 “概念机”,现在加了 EOTS,才算真正具备了 “发现即打击” 的硬实力。这种升级不是小修小补,而是把攻击 - 11 从 “隐身侦察机” 变成了 “精准刺客”。 攻击 - 11 的厉害之处,更藏在它和有人战机的 “组队战法” 里。现在解放军的作战单元特讲究搭配:1 架歼 - 20 或歼 - 16,配上 2 到 3 架攻击 - 11,就组成了能撕开敌人防线的 “尖刀班”。 有人机聪明在 “躲得远、看得清”,比如歼 - 20 可以停在敌人防空导弹打不到的安全区,像个 “空中指挥官” 盯着战局;而攻击 - 11 因为飞翼设计和隐身涂层,雷达反射面积比麻雀还小,正好当 “敢死队” 深入敌后。 去年外媒就拍到过攻击 - 11 在高原演习的画面:4 架无人机组成 “狼群”,在歼 - 20S 的指挥下,先摸进模拟敌区摧毁了雷达站,接着掉头炸掉机场跑道,整个过程不到 20 分钟。 这背后全靠高速数据链在撑着 —— 攻击 - 11 把拍到的目标画面传回去,歼 - 20 飞行员一键分配打击任务,导弹发射后还能远程制导修正轨迹,整套流程比玩电子游戏还顺畅。 不同有人机搭配,战术玩法还不一样。用歼 - 20 带队就是 “全隐身突击”,适合打高端战争,比如敲掉敌人的防空指挥中心;换歼 - 16 的话,因为载弹量大,能当 “弹药补给站”,攻击 - 11 炸完第一轮,歼 - 16 立马跟上补刀。 要是配未来的歼 - 35 舰载机,这套组合还能上航母,在南海或台海方向执行任务。这种 “一主多仆” 的模式,比单独派有人机冒险安全多了,损失几架无人机也不心疼。 更关键的是攻击 - 11 的 “破门能力”。现代防空系统越来越密,像 S-400 导弹能覆盖几百公里,有人机冲进去就是活靶子。 但攻击 - 11 能贴着 18000 米高空巡航,借着地形躲雷达,肚子里的弹舱能装 1 吨弹药,LS-6 制导炸弹、KD-88 导弹都能挂,专挑敌人的雷达站、机场、指挥所下手 —— 这些都是防空体系的 “神经中枢”,炸掉几个整个防线就瘫痪了。 2025 年部署在高原的攻击 - 11,就是专门盯着 145 公里外的边境动态,让对方的苏 - 30 战机根本不敢随便起飞。 有意思的是,中美在无人机路线上走了两条路。美国搞的 CCA 项目全是 “便宜货”,比如 XQ-58 无人机单价才几百万美元,打算量产几千架当 “消耗品”,靠数量堆死对手。 咱们的攻击 - 11 走 “精锐路线”,每一架都是高价值资产,讲究 “一击致命”。这其实是战略选择的不同:美国要保住全球霸权,得靠 “蜂群” 铺摊子;咱们要打破封锁,就得造 “利剑” 捅要害。 但攻击 - 11 的真正价值,不在于单机多强,而在于它是作战网络的 “智能节点”。它能和预警机、卫星、其他无人机实时传数据,比如预警机发现敌人舰队,立马把坐标给攻击 - 11,无人机直接奔过去投弹。这种体系化作战,比单独一款先进武器管用多了。俄乌战争已经证明,单打独斗的无人机没用,融入体系才能发挥最大威力。 现在西方防务圈最怕的,是攻击 - 11 的 “狼群战术”。4 到 8 架无人机组队,就算被电子干扰断了信号,也能靠人工智能自主规避威胁、重新分工。这意味着就算数据链被掐了,它们照样能完成任务。 这种 “自主作战” 能力,比单纯的遥控无人机高了一个档次,也是未来战争的关键方向。 说到底,攻击 - 11 的服役不是偶然,是中国空军从 “国土防御” 转向 “主动出击” 的标志。 以前咱们缺先进装备,只能靠战术弥补;现在有了隐身无人机当 “先锋”,再配合有人机和导弹,就能在关键区域掌握主动权。这柄 “隐形利剑”,不光是款武器,更是打破军事霸权的重要筹码。