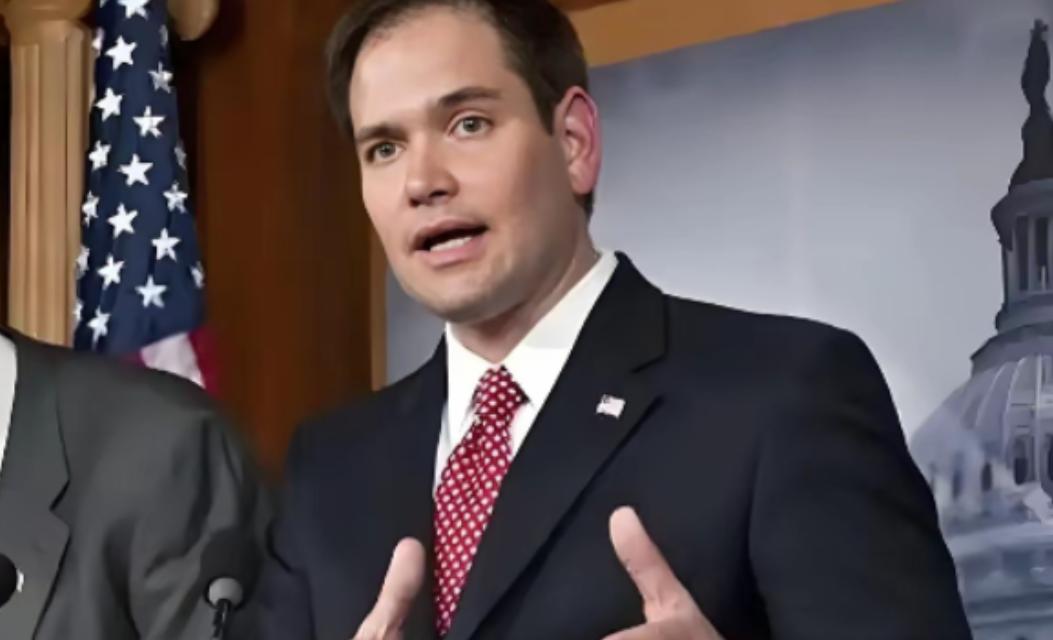

美国务卿鲁比奥说;“由于中国新疆地区生产的多晶硅占全球供应的近一半,美国太阳能行业受到了严重破坏,让美国在太阳能行业彻底退出与中国的竞争,除了多晶硅之外,新疆目前还生产了全球约四分之一的番茄酱和五分之一的棉花。此外,新疆还生产了全球约15%的啤酒花。”,由于相关新疆产品禁令,致使企业受损,所以他将提议“为之做出改变”。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 多晶硅,这个看似不起眼的材料,实际上在全球清洁能源的时代里占据了至关重要的位置。 无论是太阳能板、风能设备,还是新能源汽车,甚至是我们手中的手机和笔记本电脑,都离不开这个小小的“核心命脉”。 其中中国新疆,凭借得天独厚的自然条件和多年的技术积累,几乎支撑起了全球多晶硅产业的一半份额。 这一切看似顺理成章,但在国际政治与经济的博弈中,这座能源巨头却成了焦点,特别是美国的禁令,让整个产业链的供应出现了巨大波动。 要了解这一切,我们得先从多晶硅的生产开始说起。新疆的多晶硅产业能取得如此辉煌的成就,离不开其得天独厚的自然资源。 天山雪水灌溉、长时间的日照、昼夜温差大等因素让这里的生产成本远低于世界其他地区。 新疆的多晶硅厂能将生产能耗降低35%,生产的纯度更是稳定在99.9999%以上,堪称全球行业的翘楚,这个市场地位并非一蹴而就,而是多年来技术积累、政策支持和资源禀赋共同作用的结果。 但这样的一项行业优势,却在美国的政策下遭遇了剧烈冲击,自2021年开始,美国开始对新疆相关的多晶硅制品实施禁令,试图切断中国在这一领域的供应链。 美国当时认为,通过这样的政策能扶持本土产业,但他们低估了这一举措对自身的影响,短短几年间,美国太阳能产业的原料短缺迅速加剧,市场成本猛涨,企业经营困难重重。 美国一些知名光伏企业,如Maxeon,在禁令实施后,几乎陷入了困境,因为新疆的多晶硅禁令,这些企业的光伏组件生产无法正常进行,原料供应短缺,价格暴涨,曾经以低成本为优势的太阳能市场,突然变得高不可攀。 与此同时,光伏项目建设也大面积停滞,原本预计能为百万家庭提供电力的项目成了“空中楼阁”,美国的绿色能源目标也因此大大滞后。 更严重的是,禁令的实施并没有彻底切断新疆产品的供应,由于全球化的产业链特性,很多中间环节通过第三方国家完成了对接,依然让新疆的多晶硅进入了欧美市场。 禁令不仅没有达到预期的效果,反而加速了全球供应链的混乱,企业不得不从韩国、德国等国家进口高价多晶硅,最终这些额外的成本都转嫁到了消费者身上,普通美国消费者的电费上涨,太阳能设备的价格也随着不断的原料涨价而攀升。 这些问题的根源,实际上是全球供应链的相互依赖和市场经济的自然规律,多晶硅生产需要庞大的技术投入和稳定的资源支持,而新疆凭借其优势条件,占据了全球供应链的重要一环。 美国政府如果真的想要通过切断中国供应链来推动本土产业的复兴,显然低估了产业的发展周期和技术门槛,多晶硅的生产线建设需要数年的时间,巨大的资金投入更是让短期内的替代生产变得几乎不可能。 而更让人尴尬的是,禁令的背后不仅仅是政治考量,实际上还有美国企业和消费者的巨大损失。 美国太阳能产业的快速增长,依赖的就是稳定且低成本的原料,而新疆的多晶硅正是支撑这一切的基石,美国的禁令未能使中国产业受损,反而让自身产业的成本飙升,市场竞争力下降。 作为全球能源转型的参与者,特朗普政府的政策不但没有扶持美国本土产业,反而在全球化经济中让其失去了竞争优势。 而中国方面,通过对新疆多晶硅产业的不断升级和优化,反而提升了产业的全球影响力,无论是通过加速绿电技术的研发,还是通过“一带一路”战略扩展市场,中国在全球光伏产业的市场份额进一步扩大。 新疆的多晶硅产业,不仅没有因美国的制裁而受到打击,反而在全球市场上越来越强势,成为推动全球清洁能源发展不可或缺的一部分。 这些产业链的变动,也让我们看到了市场经济规律的强大力量,无论是美国的禁令,还是其他国家的贸易壁垒,最终无法阻挡产业的发展和技术的进步。 真正能够左右全球产业格局的,是技术创新、市场需求和资源优势,而不是政治干预,美国如果想要解决自己光伏产业的困境,应该更多地关注内部的技术革新与产业链布局,而不是依靠贸易保护主义。 从全球市场的角度来看,能源供应链的合作才是长远之计,正如多晶硅产业在新疆的成功一样,全球的产业链需要在技术、资源和市场的相互支持下共同发展。 那些试图通过政治手段来改变市场规则的做法,最终只会让自己陷入困境,合作共赢,才是破解产业挑战、推动全球经济持续发展的正确道路。 对此,大家有什么看法呢?