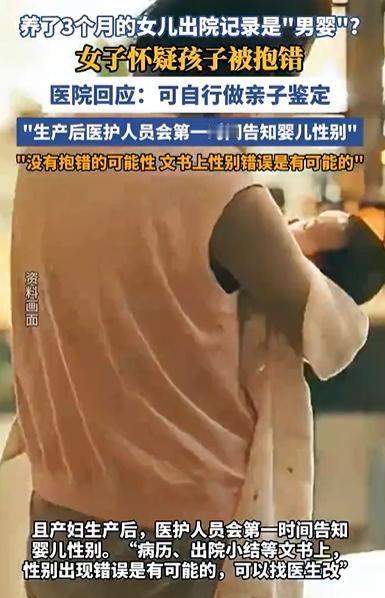

解释不清了!海南一女子生下女儿,回家养了3个月,突然发现出院记录上,写着“分娩一活男婴”,再加上那天有2人生孩子,她怀疑是不是抱错孩子了,到医院询问医生说是打错了,改一下就好了,见女子不信,医院解释:"生产后医护人员会第一时间告知婴儿性别,没有抱错的可能性,文书上性别错误是有可能的。" 医疗文书的核心价值,在于以权威姿态确认事实,是连接医疗行为与患者权益的重要纽带。可当这份权威与眼前的现实剧烈碰撞,其破坏力远超想象。 这位母亲在为女儿办理医保时,偶然翻出尘封的出院记录,那“活男婴”三个字像淬了冰的针,扎得她浑身发冷。一边是怀中嗷嗷待哺、眉眼酷似自己的女婴,一边是盖着医院公章、具有法律效力的出院证明;更矛盾的是,另一份官方出具的出生证明上,明明清晰标注着“女”。 两份文件的自相矛盾,让最初的困惑迅速发酵成恐慌。 更让她心惊的是,这个“笔误”竟能找到现实注脚。记忆突然被拉回分娩那日:同一间产房里,邻床产妇诞下男婴的啼哭、护士向其家属道喜的声音、襁褓上相似的条纹被褥……这些原本模糊的片段,此刻都成了印证“孩子被抱错”的阴影。 三个月来的母子情深,在这一刻竟变得摇摇欲坠她开始反复端详女儿的五官,回忆产后第一次抱孩子的细节,甚至怀疑自己是否因生产疲惫记错了一切。一份本可归咎于疏忽的文件,就这样变成了撬动母婴情感联结的杠杆,让一位母亲陷入“这到底是不是我的孩子”的锥心拷问。 可当这位母亲带着满心惶恐找到医院时,得到的回应却让她的心更凉了半截。面对她语无伦次的质疑和泛红的眼眶,医院工作人员的态度异常“淡定”,一句轻描淡写的“打错了,改一下就好”,将她心中天崩地裂的忧虑,简化成了无足轻重的打字失误。 他们反复强调“生产流程严格”“产后第一时间会告知性别”,试图用程序性的话术安抚家属,却完全无视了那份错误文件给母亲带来的精神冲击,对一位母亲而言,孩子的性别不是冰冷的文字,而是血脉延续的见证,是三个月日夜相伴的情感根基。 矛盾的爆发点,在于医院后续的“甩锅式”建议。当母亲的疑虑无法被轻易打发,工作人员竟抛出“不信就自己去做亲子鉴定,费用自理”的说法。 这短短一句话,彻底暴露了医院的责任缺失。根据《医疗质量管理办法》,确保医疗文书的真实、准确、完整,本是医疗机构不可推卸的法定义务。 出现如此严重的文书错误,医院本该第一时间启动内部核查:调阅产房监控、核对手环记录、调取手写病历与护理日志,甚至联系同期生产的产妇核实情况。可他们没有这么做,反而将举证责任完全推给了受害者,让一位心急如焚的母亲,既要承担亲子鉴定的经济成本,还要承受情感上的二次伤害。 “亲子鉴定”四个字,对这位母亲而言,是何等残酷的考验。那管抽自女儿手臂的血,像一根刺,扎在她心上,她与孩子日夜相伴的亲密,她喂奶时孩子满足的吮吸,她哭泣时孩子无意识的安抚,这些无需言说的母子羁绊,竟要靠冰冷的DNA数据来佐证。 在等待结果的日子里,每一次拥抱都带着迟疑,每一次对视都藏着焦虑,这种精神折磨,远非“若错了我们负责”的口头承诺所能弥补。医院或许觉得这是最直接的解决方案,却忘了,母婴之间的信任,从来经不起这样的试探与消耗。 事件的转机颇具讽刺意味:直到媒体介入,舆论发酵,医院才终于意识到问题的严重性,成立专项小组,承诺调取相关记录、联系另一位产妇核实。这些本应在错误暴露后第一时间启动的流程,却在公众的注视下才姗姗来迟。这背后,是医院纠错机制的被动与僵化,是服务意识的淡薄,他们习惯了将患者的诉求简化为“技术问题”,却忘了医疗服务的核心,是对人的尊重与关怀。一张错误的文书,考验的不仅是医院的管理水平,更是面对患者时的同理心。 最终,无论亲子鉴定的结果是否能证明“虚惊一场”,这场风波造成的伤害都已无法挽回。那位母亲心中对医院的信任,被“笔误”与“推诿”划开了一道深深的裂痕;而那份本应记录新生喜悦的文件,也成了她心中难以抹去的阴影。 这起事件,给所有医疗机构敲响了警钟:医疗文书上的每一个字,都可能牵动着患者最敏感的神经,关乎一个家庭的幸福与安宁。 对一位母亲而言,她需要的从来不是“改对一个字”的简单纠错,而是医院面对错误时的歉意与担当,是能证明孩子身份的明确证据,是那份被破坏的母婴信任能得到修复的底气。 一字之差,掀起的是母婴信任的惊涛骇浪;而重建信任,需要的是医疗机构拿出实打实的行动以严谨态度对待每一份文书,以坦诚之心面对每一次错误,以敬畏之情对待每一位患者。唯有如此,才能让医疗服务回归“以人为本”的本质,让每一个新生家庭,都能在医疗体系的守护下,安心拥抱生命的喜悦。 信息来源:无锡电视