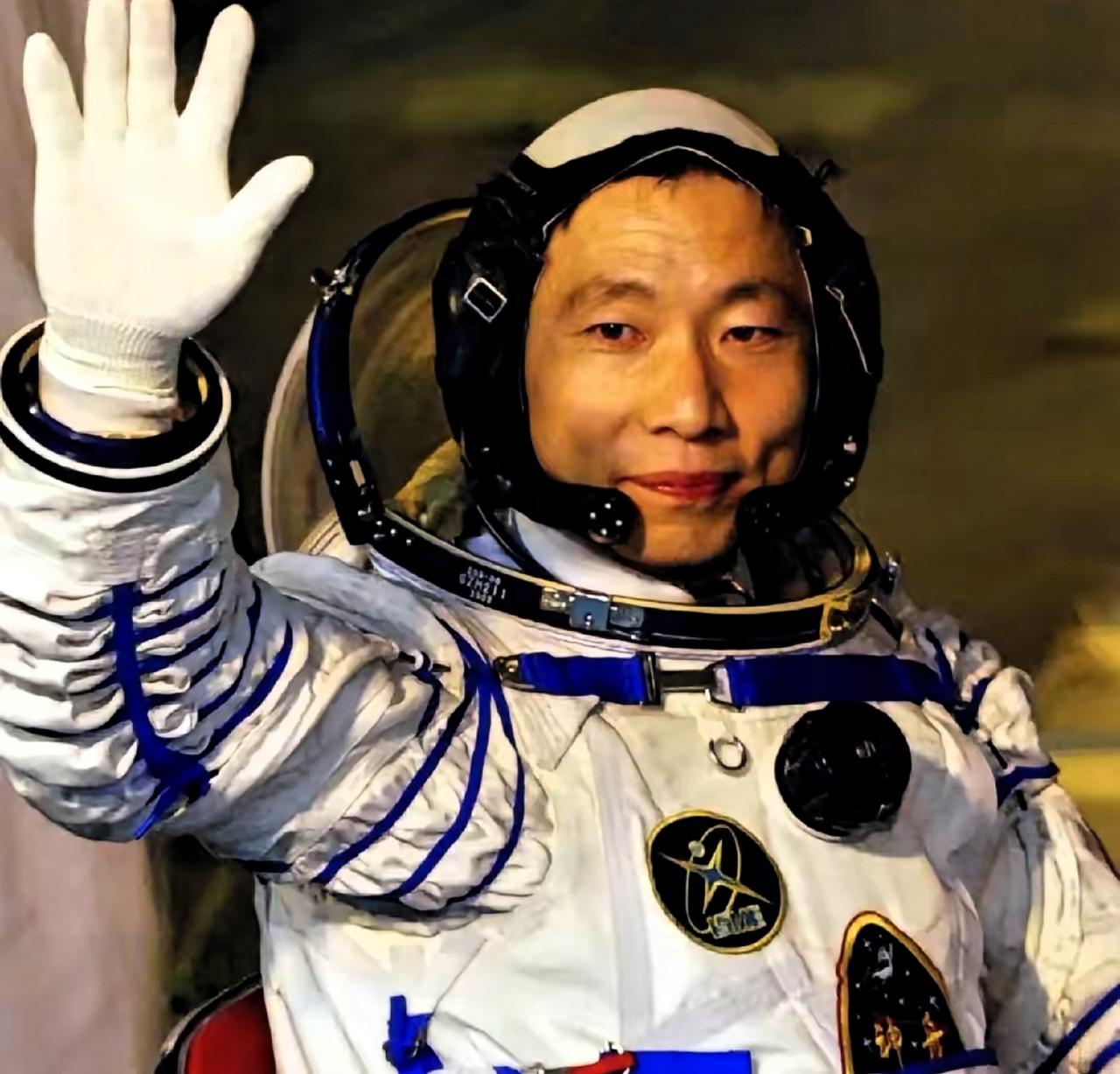

突然有点心疼杨利伟了, 因为只有他是一个人孤军奋战, 也只有他一个人,扛下了所有未知的伤痛与可能无法归来的风险! 你知道不?2003年10月15日,神舟五号点火升空的那26秒,是杨利伟这辈子最煎熬的时刻!火箭上升到30公里高度时,突然出现剧烈共振,舱体像被一双巨手狠狠摇晃、揉搓,五脏六腑都像要被震碎,眼前阵阵发黑,耳边是撕心裂肺的噪音——这种共振强度远超地面训练,连仪器都发出刺耳警报,他后来回忆说“感觉自己要牺牲了”,可他硬是咬着牙没吭一声,还在剧痛中坚持记录数据,因为他知道,自己每多坚持一秒,后面的航天人就能少一分风险! 这哪是飞行,是用命在为中国航天探路啊! 这里必须说三个硬核知识点,不然你都不知道他扛的风险有多致命! 第一个是火箭上升段共振难题——当时我国对火箭结构力学的认知还不充分,上升时箭体与空气、发动机振动叠加,形成破坏性共振,杨利伟经历的是10-14赫兹的低频共振,这种频率能直接作用于人体内脏,轻则剧痛,重则器官破裂; 第二个是返回舱“黑障区”失联风险——返回时飞船以每秒7.9公里高速冲入大气层,摩擦产生的高温让周围空气电离,形成等离子体鞘套,会屏蔽所有无线电信号,这240秒里,地面完全不知道舱内情况,杨利伟要独自面对可能的舱体破裂、热防护层脱落; 第三个是舱内压力应急处置——飞行中曾出现压力快速下降,他敏锐发现后,手动关闭泄压阀,要是晚几秒,低压缺氧会让他在几分钟内失去意识! 你们有没有想过,要是当时他慌了神,中国载人航天的第一步会不会就此停滞? 杨利伟的“孤军奋战”,藏着太多不为人知的细节。 出发前一晚,他把家人的照片贴身放好,在日记本上写下“为了祖国的航天事业,我无怨无悔”,没有豪言壮语,只有沉甸甸的责任; 升空后,他按计划展示国旗、向世界问好,可没人知道,完成这些动作时,他的后背早已被冷汗浸透,共振带来的疼痛还在隐隐作痛; 返回时,返回舱着陆在内蒙古草原,冲击力让他嘴角碰出鲜血,可他第一时间检查舱内设备,确认数据完整后,才笑着对赶来的搜救人员说“我感觉良好,圆满完成任务”! 这种把伤痛藏在心里、把完美留给任务的坚韧,不是天生的,是对航天事业最深沉的热爱! 别以为他的风险只有飞行中那21小时23分钟。 训练时,他在离心机里承受8倍重力加速度,脸部肌肉被扯得变形,眼泪不受控制地往下流,却要保持清醒完成指令; 在失重水槽里,他穿着120公斤的航天服,浸泡数小时模拟太空出舱,每次训练完,手脚都肿得连鞋子都穿不进去; 还有低压缺氧训练,他在低压舱里呼吸稀薄空气,直到心率飙升、意识模糊才停止——这些训练的风险,丝毫不比实战小,可他从没有一次退缩,因为他知道,自己是中国第一个吃“太空螃蟹”的人,身后是亿万国人的航天梦! 你们觉得,支撑他扛过这一切的,是勇气更多还是责任更多? 杨利伟的伟大,不只在于他是中国进入太空的第一人,更在于他用自己的身体,为中国航天铺就了一条安全之路。 正是他经历的共振难题,让后续火箭进行了100多项技术改进,彻底解决了共振问题; 正是他记录的黑障区数据,让地面测控系统不断优化,后来的航天员再也不用经历“失联”的恐惧; 正是他积累的应急处置经验,成了航天员训练的宝贵教材,让每一位后续航天员都多了一份安全保障! 他就像一颗铺路石,把风险自己扛下,把平坦留给后人,这种“牺牲我一个,幸福千万家”的精神,比任何荣誉都更耀眼! 杨利伟的孤军奋战,是中国航天人敢为人先、勇挑重担的缩影。 没有他当年的“明知山有虎,偏向虎山行”,就没有后来神舟系列的次次成功,没有空间站的“太空家园”,没有一代代航天员的逐梦星海。 我们心疼他,是心疼他的孤独与伤痛,更是敬佩他的勇气与担当。 他用自己的行动告诉我们,真正的英雄,不是从不害怕,而是明明害怕,却依然选择前行。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。