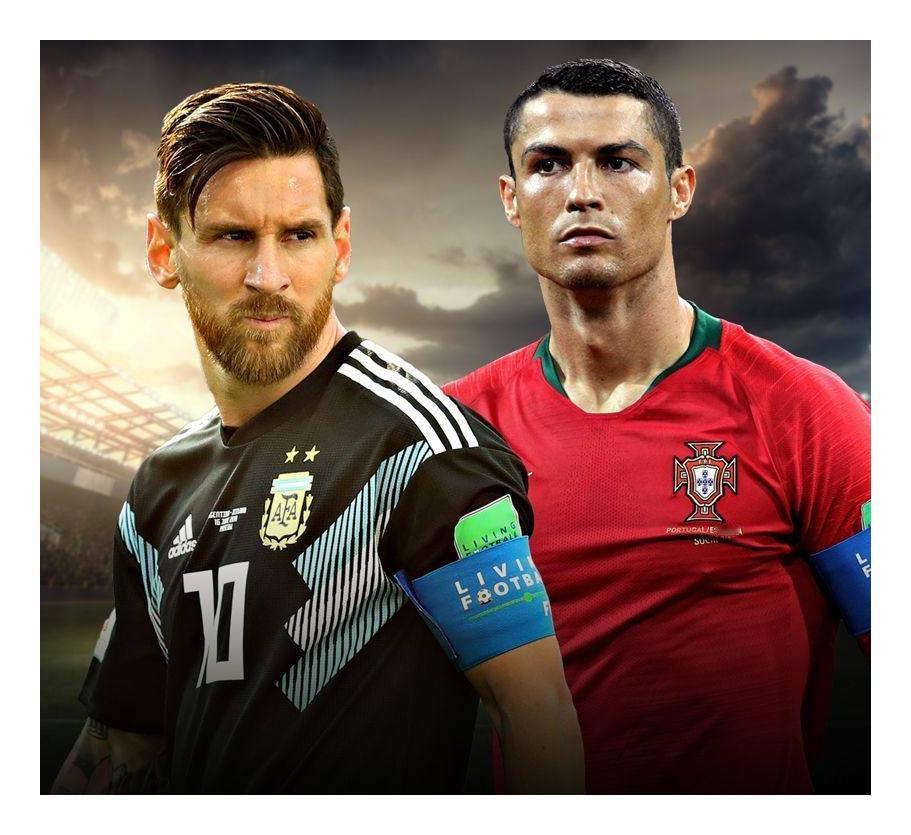

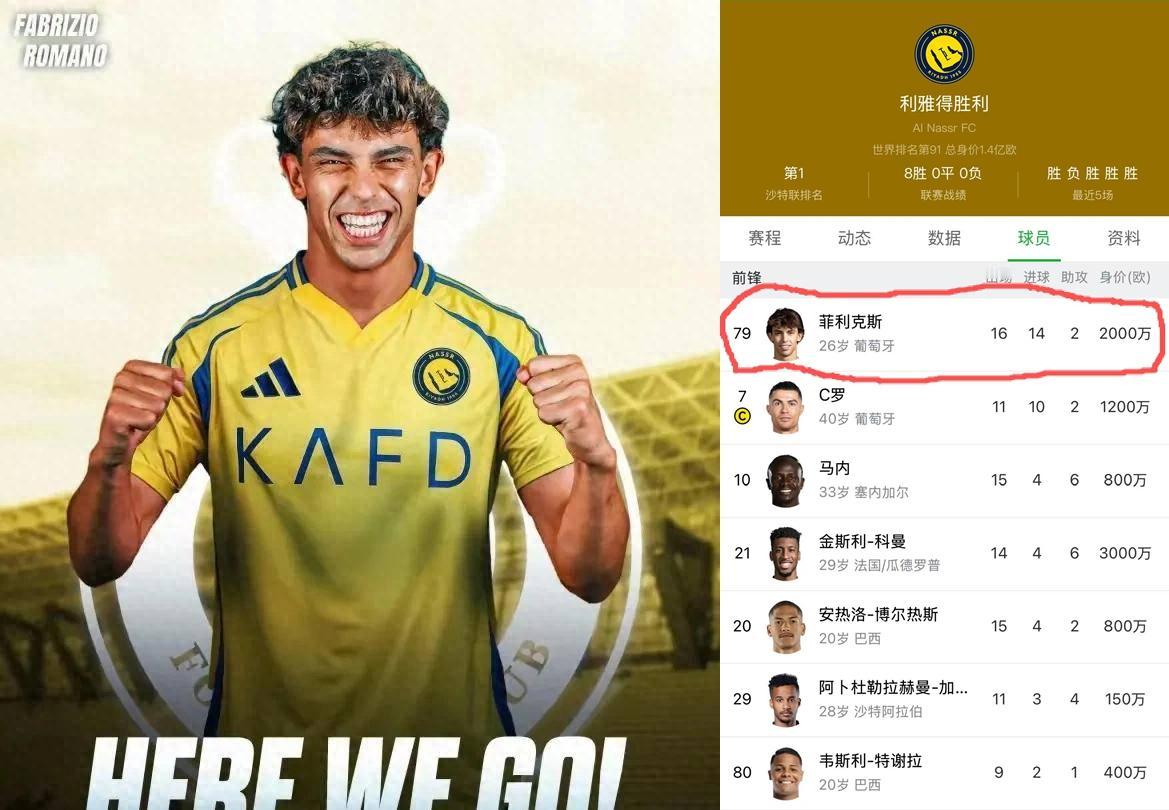

“一个月拿2500的人,不配聊C罗。”范晓冬这句话一出口,直播间弹幕瞬间炸成烟花。 有人把截图甩进微博,配文:“我工资低,连键盘都要被没收?”两个小时,话题冲到热榜第一。 范晓冬不是第一次放炮。 退役后,他靠“毒舌”吃饭,上次骂青训“像幼儿园过家家”,这回直接把枪口对准了屏幕前的普通人。 他说得挺直白:你不懂球,就别对职业巨星指手画脚。 可这句话像一记飞铲,绊倒的不是黑子,而是所有挤地铁、吃外卖、月底还花呗的年轻人。 C罗那边,剧情也魔幻。 欧洲杯预选赛被质疑“老了”,转头在沙特30+进球,数据啪啪打脸。 葡萄牙总统干脆把他写进演讲稿,说“C罗是国家的名片”。 范晓冬抓住这点,像捡到尚方宝剑:看,总统都夸,你们凭啥骂? 但问题就在这。 总统夸,是官方礼仪;球迷吐槽,是情绪出口。 一个靠流量养活的退役国脚,把两者混成一碗“身份鸡汤”,灌得人直噎嗓子。 工资条成了通行证,穷人被挡在球场外,富人天然拥有解说席。 这套逻辑,比越位线还冷酷。 评论区里,有人贴出自己2500的工资条,配文:“我今晚不加班,就蹲直播间问一句,买不起球票,能不能保留呼吸权?”点赞瞬间10万+。 另一条高赞回答更扎心:“我们骂的不是C罗,是买不起球衣的自己。” 范晓冬可能忘了,十年前他也曾在替补席数零钱,等月底的赢球奖金。 如今他穿着西装,把当年的自己关在了门外。 说到底,足球不是华尔街,门槛不该是月薪。 穷人可以骂,富人也可以夸,球技才是唯一的硬通货。 否则,下一次当终场哨响,我们喊的不是进球,而是银行卡余额。

![天呐![捂脸哭]堂堂的世界球王C罗也混进了特朗普的圈子?网友:梅西呢?[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/5944447979490384471.jpg?id=0)